首页 > 医疗资讯/ 正文

糖尿病与抑郁的共病现象已成为全球公共卫生领域的重要挑战,二者的双向关联不仅加重患者个体负担,更增加临床诊疗复杂性。由中华医学会心身医学分会心身内分泌协作学组牵头,联合多领域专家制定的《糖尿病共患抑郁诊疗中国专家共识》(以下简称“共识”),首次为该共病的临床管理提供了标准化框架。本文将从共病现状与危害、病因机制、识别筛查、诊断鉴别及治疗策略五大核心维度,系统解读共识要点,为临床实践提供清晰指引。

一、共病现状:高患病率与双向关联,危害远超单一疾病

(一)流行病学特征:双向风险显著升高

糖尿病与抑郁存在明确的“双向因果”关系,且患病率远高于普通人群。共识数据显示:

-

全球与中国患病基线:全球成人糖尿病患病率11.1%,中国成人达12.4%(约1.4亿患者);全球抑郁症患病率约5%,中国抑郁障碍患病率6.8%,其中抑郁症占3.4%。

-

共病风险倍增:1型糖尿病(T1DM)患者抑郁患病率较普通人群增加3倍,2型糖尿病(T2DM)增加2倍;糖尿病患者中抑郁症患病率14%,临床意义抑郁症状患病率更高达32.4%。

-

双向因果证据:孟德尔随机化研究证实,抑郁症可使T2DM发病风险增加26%(OR=1.26,95%CI=1.11~1.44);中国CHARLS数据库研究显示,T2DM患者伴发抑郁症状风险升高15%,而抑郁症状者患T2DM风险升高33%。

【专家共识1】明确指出,糖尿病与抑郁的双向风险关联不容忽视,临床需高度警惕该共病的发生。

(二)共病危害:多系统损害与预后恶化

二者共病并非简单“1+1”,而是通过协同效应加剧健康损害,具体体现在五大方面:

-

糖尿病并发症风险骤升:共患抑郁使糖尿病大血管并发症风险增加38%,微血管并发症增加33%,且与慢性肾病、视网膜病变进展显著相关;青少年T1DM合并抑郁时,酮症酸中毒住院时间显著延长。

-

死亡风险协同增加:英国前瞻性队列研究显示,共病患者全因死亡风险超过糖尿病与抑郁单独存在时的风险总和,老年T2DM合并抑郁者死亡风险尤为突出。

-

生活质量严重受损:美国NHANES研究表明,共病患者健康相关生活质量(HRQoL)恶化风险达5倍以上(单独糖尿病/抑郁分别为2.49、2.44倍),且身体功能与心理状态双重受损。

-

医疗负担显著加重:共病患者医疗服务使用频率、住院风险及总费用均升高,即使调整混杂因素,抑郁症仍使T2DM患者心血管相关住院风险增加。

-

自杀风险突出:糖尿病患者自杀想法与行为风险本就高于普通人群,共病时超20%患者有自杀未遂史。

【专家共识2】强调,需通过积极识别与治疗,改善共病预后并减轻医疗经济负担。

二、共病机制:多系统交互作用,生物学与社会心理因素交织

共识指出,糖尿病与抑郁的共病机制尚未完全明确,但核心围绕“生物学-行为-社会心理”三重维度展开,涉及多系统通路的相互影响。

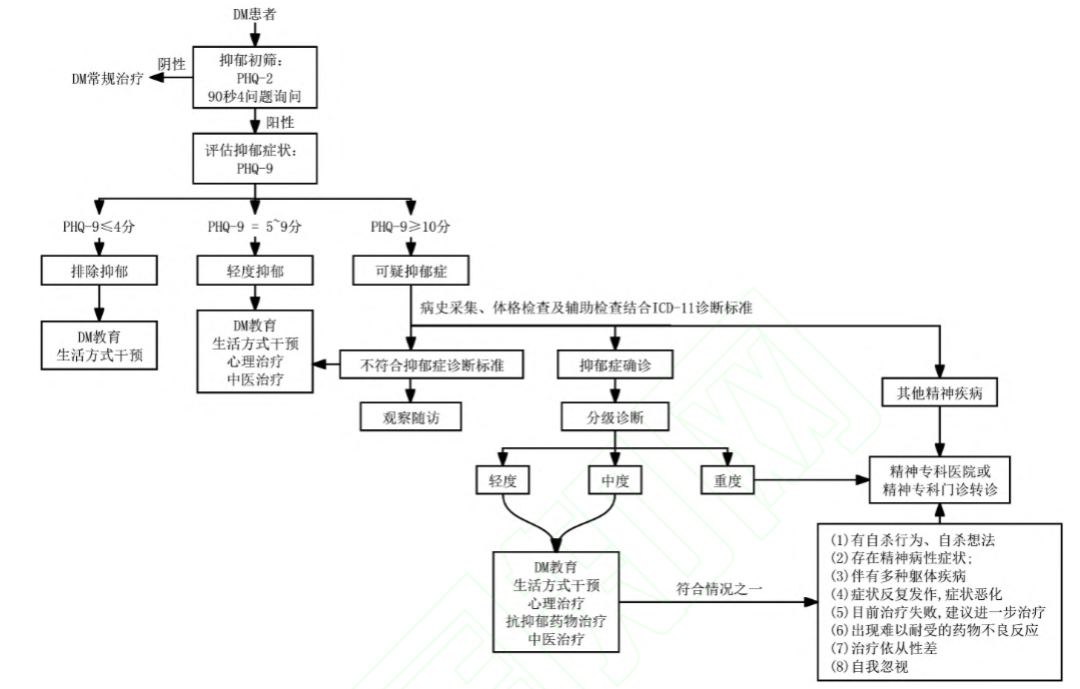

糖尿病患者抑郁症筛查与诊断路径

(一)核心生物学机制:从神经内分泌到肠道菌群

-

HPA轴功能紊乱:共病患者下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)轴过度激活,皮质醇水平升高,长期暴露可损伤海马神经发生、破坏情绪调控,同时抑制胰岛素分泌、加重胰岛素抵抗,形成“代谢-情绪”恶性循环。

-

中枢单胺类神经递质失衡:糖尿病通过高血糖、胰岛素抵抗减少5-羟色胺(5-HT)前体色氨酸代谢,降低5-HT合成与活性;去甲肾上腺素、多巴胺系统功能受损则进一步加剧情绪低落与奖赏系统失调。

-

慢性炎症与氧化应激:二者均伴随IL-1β、IL-6、TNF-α等促炎因子升高,炎症因子可穿过血脑屏障损伤情绪调控脑区(如海马、前额叶),同时加重胰岛素抵抗与血管损伤。

-

胰岛素抵抗的“桥梁作用”:胰岛素抵抗不仅是糖尿病核心病理,还可损害脑内神经元能量代谢,导致多巴胺、5-HT水平下降,直接关联抑郁症状。

-

肠道菌群-脑轴异常:糖尿病患者肠屏障受损致内毒素入血,激活中枢炎症;肠道菌群紊乱还通过影响短链脂肪酸合成、色氨酸代谢,调控HPA轴与神经递质,参与抑郁发生。

-

脑结构与功能重构:共病患者前扣带回、眶额区脑体积缩小,海马萎缩,高血糖神经毒性与胰岛素抵抗共同导致神经可塑性下降。

(二)行为与社会心理因素:不良循环的催化剂

-

行为层面:抑郁患者自我管理能力下降(如饮食失控、药物依从性差、缺乏运动),加重血糖紊乱;而糖尿病的长期管理压力(如血糖监测、并发症恐惧)又进一步诱发或加重抑郁。

-

社会心理层面:高神经质人格、低社会经济地位、童年逆境、社会支持缺失等,均会通过增强炎症反应、破坏HPA轴功能,同时增加两种疾病的发病风险。

(三)遗传易感性:基因-环境交互作用

多表型GWAS研究已鉴定出多个共病相关基因位点,如调控胰岛素抵抗的FTO基因、炎症相关的IL-6R基因、神经递质代谢的SLC6A4基因,表观遗传调控(如DNA甲基化)则介导高血糖环境与抑郁易感性的交互。

【专家共识3】明确,共病机制的多维度特性为临床早期干预提供了理论靶点,需从多系统视角制定管理策略。

三、识别与筛查:聚焦“症状线索+标准化工具”,避免漏诊

共识强调,糖尿病患者抑郁的识别需突破“躯体症状掩盖情绪问题”的困境,通过“临床特征识别+量表筛查+实验室鉴别”三步法实现精准评估。

(一)临床识别:警惕三大症状群与自杀风险

糖尿病患者若出现以下症状,且无明确器质性病因解释,需高度怀疑共患抑郁:

-

情感症状群:核心为情绪低落、兴趣丧失、悲观绝望,甚至出现“活着没意思”等自杀念头。

-

躯体症状群:非特异性疲劳、不明原因疼痛、体重减轻、失眠(早醒为主)、胃肠功能紊乱、性功能障碍,易被误诊为糖尿病并发症。

-

认知症状群:注意力不集中、记忆力下降、思维迟缓、犹豫不决,与糖尿病认知损害叠加时更易被忽视。

需特别注意:糖尿病自主神经病变(DAN)常与抑郁躯体症状重叠(如直立性低血压、胃肠功能异常),需通过专科检查(如自主神经反射试验)鉴别;部分患者因“病耻感”回避情绪话题,需医生主动引导沟通。

【专家共识4】总结,情感、认知及难以解释的躯体症状是共病的核心线索,需优先评估。

(二)标准化筛查:量表选择与筛查频次

共识推荐“阶梯式筛查流程”,核心工具与实施路径如下:

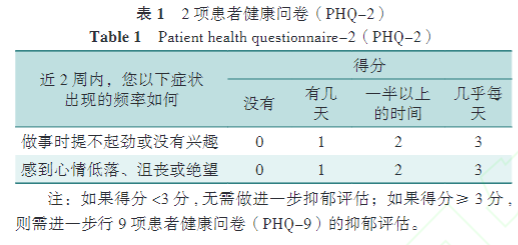

1、初筛工具:

PHQ-2量表:含“兴趣丧失”“情绪低落”2项,评分≥3分提示需进一步评估。

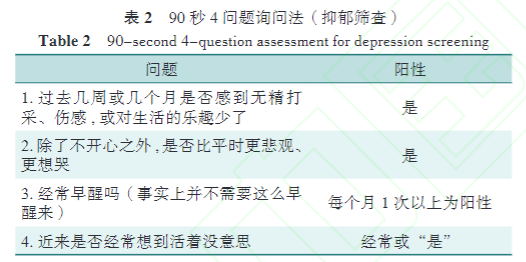

90秒4问题询问法:4个问题(如“过去几周是否对生活乐趣减少”“是否常想到活着没意思”),均阳性需进一步检查。

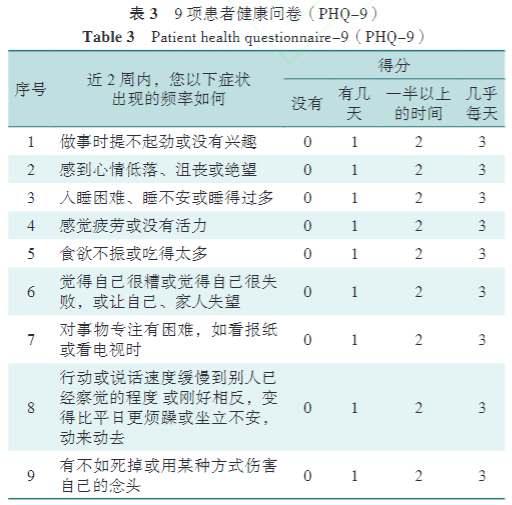

2、确诊前评估工具:

PHQ-9量表:共9项,评估近2周抑郁症状,总分≥10分(灵敏度、特异度均88%)为共识推荐诊断阈值;部分研究建议糖尿病患者调整至≥12分以降低假阳性。

其他辅助量表:贝克抑郁自评量表(BDI)、医院焦虑抑郁量表(HADS)用于症状严重度评估;汉密尔顿抑郁量表(HAMD)等他评量表可由精神科医师使用。

3、筛查范围与频次:

高风险人群:女性、青少年、老年人(≥2种共病)、低社会支持者;糖尿病病程≥5年、HbA1c>7%、合并并发症者。

筛查时机:初诊、出现并发症、治疗方案调整后1~3个月;常规每6~12个月复评,≥2项高危因素者缩短至3~6个月。

(三)鉴别检查:排除器质性疾病

需结合体格检查与实验室检查排除糖尿病相关并发症或其他躯体疾病所致症状:

-

常规检查:血常规、肝肾功能、血糖、血脂、甲状腺功能,鉴别代谢异常或甲状腺疾病引发的情绪问题。

-

特殊检查:心悸者行胸部CT/动态心电图,认知下降者行脑影像学检查,消化道症状者行腹部超声,自主神经症状者行定量泌汗试验等。

【专家共识5】强调,筛查需结合量表与临床检查,避免因躯体症状重叠导致漏诊或误诊。

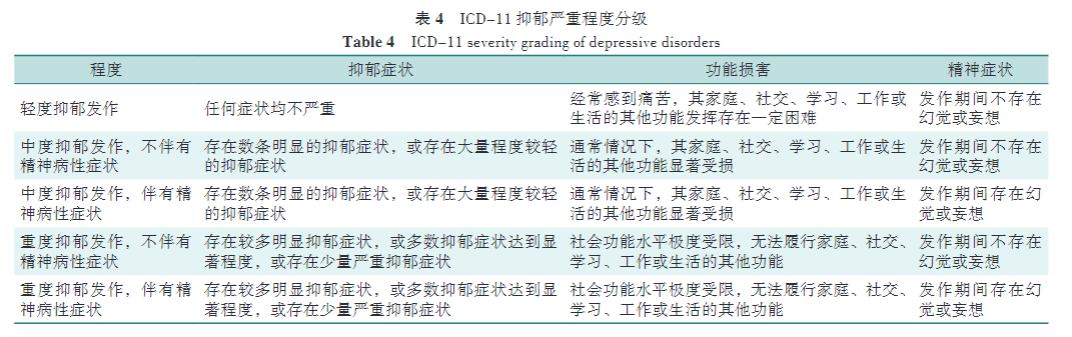

四、诊断与鉴别诊断:遵循ICD-11标准,精准区分“相似病症”

共识明确,糖尿病共患抑郁的诊断需依据《国际疾病分类第11版》(ICD-11),并重点与糖尿病特异性情绪问题及其他精神障碍鉴别。

(一)诊断标准:症状、病程与严重度分级

1、症状标准:近2周内每天出现至少5种症状,且至少含1项情感症状(情绪低落/兴趣丧失),具体包括:

-

情感症状:抑郁心境、愉悦感缺失;

-

认知行为症状:注意力下降、自责、绝望感、自杀念头;

-

自主神经症状:睡眠紊乱、食欲/体重变化、精力下降、精神运动性激越/迟滞。

2、病程标准:单次发作持续≥2周,复发性发作需至少2次(间期无明显心境紊乱),且无躁狂/轻躁狂发作史。

3、严重度分级:根据症状数量、功能损害程度分为轻、中、重度,伴或不伴精神病性症状(如幻觉、妄想),中度及以上发作需精神科干预。

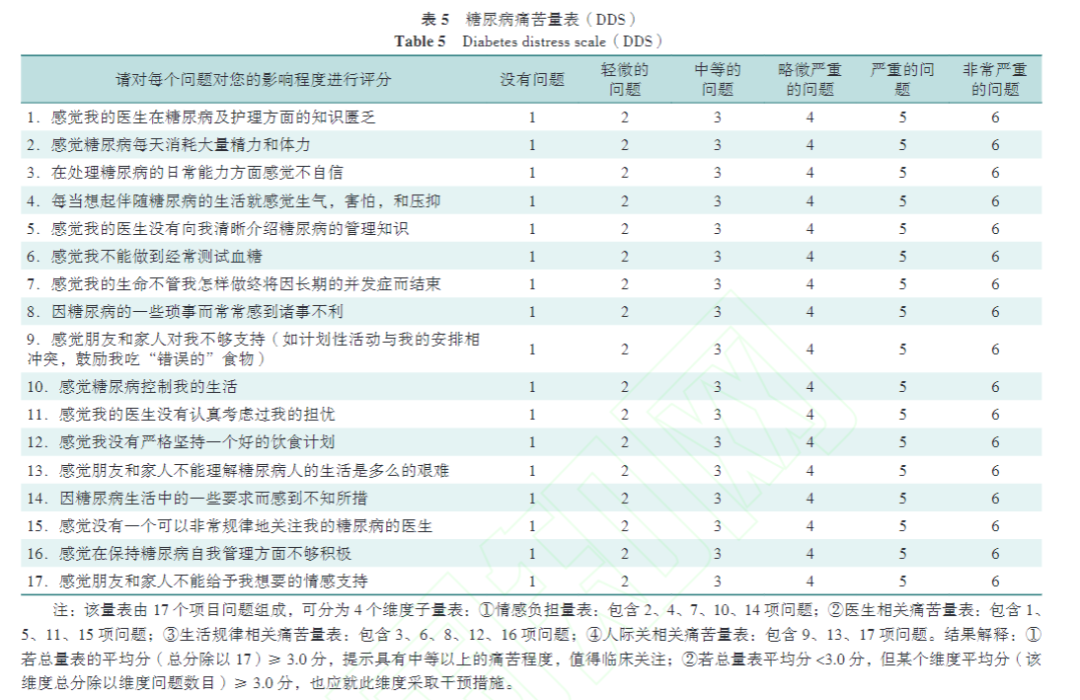

(二)核心鉴别诊断:三大易混淆情况

1、糖尿病心理痛苦(DD):

-

本质:糖尿病特异性情绪适应障碍,由疾病管理压力引发(如长期控糖、并发症恐惧),持续≥3个月。

-

鉴别工具:糖尿病痛苦量表(DDS),含情感负担、医生相关痛苦等4个维度,总量表平均分≥3.0分提示需干预。

-

干预差异:DD以糖尿病自我管理教育(DSMES)为主,抑郁需心理/药物治疗。

2、糖尿病自主神经病变(DAN):

-

重叠症状:心血管(直立性低血压)、胃肠(胃轻瘫)、泌尿生殖系统症状,与抑郁躯体化症状相似。

-

鉴别方法:结合自主神经功能反射试验、胃肠动力评估、皮肤交感反应检测,同时联用PHQ-9量表。

3、其他精神障碍:

-

焦虑障碍:以恐惧、担忧为核心,需用广泛性焦虑量表(GAD-7)鉴别,等级诊断优先考虑抑郁症;

-

双相情感障碍:存在躁狂/轻躁狂发作史,抑郁发作突然、易激惹,需长期随访评估;

-

继发性抑郁:由脑器质性疾病、药物(如激素)引发,需通过影像学、实验室检查排除。

(三)转诊建议:明确“紧急/常规”转诊指征

-

紧急转诊:存在自杀行为/强烈念头、服药后意识障碍/肝功能异常等严重不良反应。

-

常规转诊:伴精神病性症状、症状反复发作/恶化、治疗失败、依从性差、自我忽视。

【专家共识6】【专家共识7】强调,诊断需基于全面评估,重度或伴高危因素者必须及时转诊精神专科。

五、治疗策略:阶梯式分层干预,多学科协作是核心

共识提出“以患者为中心,基于症状严重度的阶梯式治疗”策略,整合生活方式、血糖管理、心理干预、药物治疗及中医手段,同时强调多学科协作(MDT)的重要性。

(一)基础干预:生活方式与血糖管理的协同

1、生活方式干预:核心为“地中海饮食+规律运动”,二者可与心理治疗协同改善代谢与情绪。

-

饮食管理:推荐地中海饮食(富含橄榄油、深海鱼、全谷物、蔬菜),3~6个月可降低HbA1c0.4%~0.5%并缓解抑郁;补充维生素D、B族维生素、益生菌可辅助调节神经递质与肠道菌群。

-

运动疗法:轻中度抑郁者推荐2~3次/周、45~60分钟/次的中等强度有氧运动(快走、游泳),联合抗阻训练;运动需在专业指导下进行,确保安全。

【专家共识8】明确,生活方式干预是共病治疗的基础,需贯穿全程。

2、血糖管理:个体化目标与药物选择

-

控制目标:常规HbA1c<7%,严重抑郁或低血糖感知受损者放宽至7.5%~8.0%;CGM目标范围内时间(TIR)>70%。

-

药物选择原则:优先选择低血糖风险低、不增加体重、可能改善抑郁的药物,具体推荐如下:

药物类别

推荐级别

核心优势

注意事项

二甲双胍

一线

降低抑郁发病风险(HR=0.85),抗炎、调节肠道菌群

无明显禁忌证者首选

SGLT2抑制剂

优先

新发抑郁风险最低(HR=0.52),降糖+心血管保护

注意泌尿感染风险

GLP-1受体激动剂

次选

改善抑郁量表评分,减重、抗炎

注射剂型,部分患者有胃肠道反应

胰岛素/磺脲类

慎用

可能升高抑郁风险,与低血糖、治疗复杂性相关

需加强血糖监测与心理疏导

【专家共识9】强调,二甲双胍为T2DM合并抑郁的一线选择,慎用影响体重或增加低血糖风险的药物。

(二)非药物治疗:心理治疗为首选

共识推荐,轻中度抑郁可单独使用心理治疗,中重度需联合药物,核心方法及证据如下:

-

认知行为治疗(CBT):证据最充分,可纠正负性思维、改善自我管理行为,降低空腹血糖与HbA1c,线上CBT(i-CBT)便捷性高,适合基层推广。

-

正念疗法:减轻焦虑抑郁情绪,与CBT联用无额外优势,但可提升患者情绪调节能力。

-

人际疗法(IPT):改善人际问题相关抑郁,效果与舍曲林相当,但对血糖无明显影响。

-

心理教育:提升患者疾病认知与自我效能,减轻抑郁焦虑,需结合糖尿病自我管理内容。

【专家共识10】明确,心理治疗是共病非药物治疗的核心,CBT为首选方案。

(三)药物治疗:抗抑郁药的精准选择

需兼顾抗抑郁疗效、对糖代谢的影响及药物相互作用,优先选择SSRIs、SNRIs类药物,避免TCAs、MAOIs。

1、推荐药物类别及特点:

-

SSRIs(选择性5-羟色胺再摄取抑制剂):艾司西酞普兰、舍曲林(药物相互作用少)、氟西汀、帕罗西汀,可降低HbA1c,改善胰岛素抵抗;

-

SNRIs(5-羟色胺及去甲肾上腺素再摄取抑制剂):度洛西汀(兼顾糖尿病周围神经痛治疗)、文拉法辛,改善抑郁同时可能降低HbA1c;

-

其他推荐:阿戈美拉汀(改善睡眠,老年患者HbA1c降低更显著)、曲唑酮(降糖效果优于西酞普兰)。

2、禁忌药物:

-

三环类抗抑郁药(TCAs):致体重增加、血糖升高,加重代谢紊乱;

-

单胺氧化酶抑制剂(MAOIs):增加低血糖风险,不良反应显著。

3、用药原则:小剂量起始,逐步递增;2周起效,足量治疗6~8周无效需换药;疗程≥3个月,避免自行停药。

【专家共识11】强调,联用降糖药时需警惕CYP450酶介导的相互作用,抗精神病药增效首选阿立哌唑(对代谢影响最小)。

(四)中医治疗:辨证施治,中西医协同

共识推荐中医疗法作为轻中度抑郁的单独干预或重度抑郁的辅助手段,核心包括:

1、辨证分型与中药:

-

肝郁脾虚证:逍遥散加减;

-

痰气郁结证:半夏厚朴汤合五苓散;

-

心脾两虚证:归脾汤加减;

-

肝肾阴虚证:滋水清肝饮或杞菊地黄丸。

2、中成药:舒肝解郁胶囊(肝郁脾虚)、归脾丸(心脾两虚)、金匮肾气丸(阴阳两虚)。

3、非药物疗法:针灸(改善血糖与HAMD评分)、八段锦(降低HbA1c并缓解抑郁)、传统音乐疗法(改善情绪评分)。

【专家共识12】明确,中医疗法可个体化选择,重度患者需中西医结合。

(五)协作管理与随访:长期获益的保障

-

多学科协作(MDT):内分泌科负责血糖管理与抑郁初筛,精神科负责抑郁诊断与药物治疗,心理科提供心理干预,营养科指导饮食,形成“筛查-诊断-治疗-随访”闭环。

-

长期随访:每3~6个月评估抑郁症状(PHQ-9)、血糖(HbA1c)、药物不良反应;重点管理生活方式、治疗依从性、自杀风险,同时开展照护者教育,提升家庭支持能力。

【专家共识13】【专家共识14】强调,共病需阶梯式诊疗与长期随访,以最大化改善预后。

六、总结与展望

《糖尿病共患抑郁诊疗中国专家共识》的发布,填补了国内外该领域诊疗指南的空白,其核心价值在于:明确了“双向关联”的共病本质,建立了“症状识别-量表筛查-ICD-11诊断-阶梯治疗”的标准化路径,强调了多学科协作与心身整合管理的重要性。

临床实践中,需突破“重躯体、轻心理”的传统思维,将抑郁筛查纳入糖尿病常规管理,通过生活方式干预、精准药物选择、规范心理治疗的协同,实现“代谢控制”与“情绪改善”的双重目标。未来,随着共病机制研究的深入与新型干预手段(如数字化心理治疗、靶向抗炎药物)的发展,糖尿病共患抑郁的诊疗将更趋精准与个体化,最终为患者带来更好的健康结局。

参考文献:

中华医学会心身医学分会心身内分泌协作学组,中华预防医学会糖尿病预防与控制专业委员会. 糖尿病共患抑郁诊疗中国专家共识[J]. 中国全科医学,2025.DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2025.0216.

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)