首页 > 医疗资讯/ 正文

4岁的晨晨(化名)在家长眼中一直是个健康活泼的孩子。然而半个月前,他突然出现高热,体温持续在39℃以上,用退烧药后也只能暂时缓解。家人起初以为是普通感冒,带他到社区医院输液治疗,但连续一周仍不见好转。随后,晨晨的眼睛开始充血、双手掌心泛红,口唇干裂、舌面鲜红如草莓,还伴有颈部淋巴结肿大。

家人意识到情况不对,立即带他到市儿童医院就诊。体检时,医生发现晨晨的症状已符合“川崎病”的典型表现——持续发热超过5天,伴结膜充血、口腔黏膜改变、皮疹、四肢红肿及颈淋巴结肿大。心脏超声提示轻度冠状动脉扩张。经过综合评估,医生确诊为川崎病(Kawasaki Disease),一种以中小动脉炎症为主要特征的急性发热性疾病,若延误治疗,可能导致冠状动脉瘤甚至心肌梗死。

概述

川崎病(KD)又被称为皮肤黏膜淋巴结综合征(MCLS),是一种不明原因的急性自限性发热性疾病。常见于婴幼儿,亦见于学龄儿童,男多于女,为儿科临床常见的发热性疾病之一。为了更好地指导临床实践,提高临床诊治水平,改善患儿预后,专家制定了《川崎病诊断和急性期治疗专家共识》。

诊断

川崎病是一种病因未明的全身性非特异性血管炎,主要累及中小动脉,尤以冠状动脉受累最常见,是儿童获得性心脏病的重要原因。

病程分为四期:急性期(<10天)表现为发热、结膜充血、皮疹、口唇皲裂、黏膜充血及颈淋巴结肿大;亚急性期(12–28天)症状减轻但可出现烦躁、手足脱皮及心脏并发症,如冠状动脉瘤、心力衰竭等;恢复早期(28–45天)各症状逐渐消退;恢复晚期(数月至数年)多数患儿恢复正常,少数遗留心脏病变。

早期诊断与及时治疗可有效预防严重的冠状动脉损害。

川崎病包括完全性川崎病(CKD)和不完全性川崎病(IKD)两种类型。诊断主要依靠临床表现并结合实验室检查,并排除其他疾病。

CKD主要临床特征:

-

发热的同时并具至少4项主要临床特征:

-

双侧球结膜充血;

-

口唇及口腔的变化:口唇干红,草莓舌,口咽部黏膜弥漫性充血;

-

皮疹,包括单独出现的卡疤红肿;

-

四肢末梢改变:急性期手足发红、肿胀,恢复期甲周脱皮;

-

非化脓性颈部淋巴结肿大。

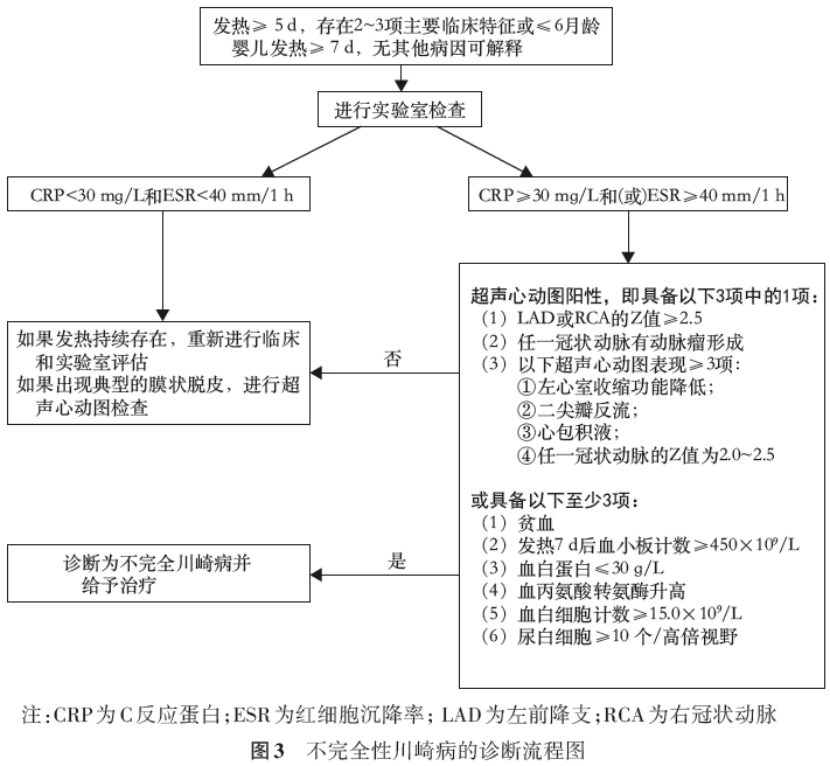

IKD主要临床特征

发热5天以上,具有主要临床特征少于4项的。

治疗

川崎病的治疗目标是控制全身炎症反应,预防冠状动脉病变(CAL)的发生和进展,并防止血栓形成。初始治疗以大剂量静脉注射丙种免疫球蛋白(IVIG)联合阿司匹林为主,可显著减轻炎症反应并降低冠状动脉受累风险。患儿退热后48~72小时复查炎症指标(如白细胞计数、CRP),若恢复正常,可逐步减量阿司匹林。

对于IVIG无应答的患者,即初次治疗后36小时仍持续发热或两周内复热者,可再次给予大剂量IVIG,并联合糖皮质激素(如甲泼尼龙)或生物制剂(如英夫利昔单抗)。若仍无效或出现激素依赖,可考虑免疫抑制剂(环孢素A)、抗IL-6受体单抗(托珠单抗)或血浆置换等强化治疗。

重症川崎病如合并巨噬细胞活化综合征(MAS)或川崎病休克综合征(KDSS),应在标准治疗基础上联合糖皮质激素及生物制剂控制炎症。

合并冠状动脉病变(CAL)的患儿需进行抗血栓治疗。轻度冠状动脉扩张者给予抗血小板药物(如阿司匹林、氯吡格雷或双嘧达莫);若出现血栓形成,可加用低分子肝素(LMWH),待血栓吸收、动脉瘤稳定后改用华法林口服。必要时可行溶栓治疗或经皮冠状动脉介入术以恢复血流。

总体而言,川崎病的治疗以早期、足量IVIG和阿司匹林为核心,通过分层个体化干预和密切随访,可显著改善预后并降低心血管并发症发生率。

参考资料:

1. 中华医学会儿科学分会心血管学组,中华医学会儿科学分会风湿学组,中华医学会儿科学分会免疫学组,等.

2.川崎病诊断和急性期治疗专家共识[J] .中华儿科杂志,2022, 60(1):6-13.

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)