首页 > 医疗资讯/ 正文

随着低剂量螺旋CT筛查的普及,肺部多发性磨玻璃结节(GGO)的检出率显著上升。在过去,发现肺部多个磨玻璃结节,医生和患者往往面临两难选择。“即刻切除所有病灶”的传统策略即使能完全切除,但患者可能面临肺功能损失大、生活质量下降以及社会心理压力等问题。特别是对于结节数量多、分布广的患者,完全切除意味着巨大的手术创伤和肺功能损失。

值得注意的是,约半数GGO以多发病灶形式出现,通常被认为是多原发肺癌而非转移灶。然而,对于这类“多灶性GGO”患者,是否应一律手术切除、何时干预最佳,长期以来缺乏明确共识。

主动监测策略的安全性与有效性

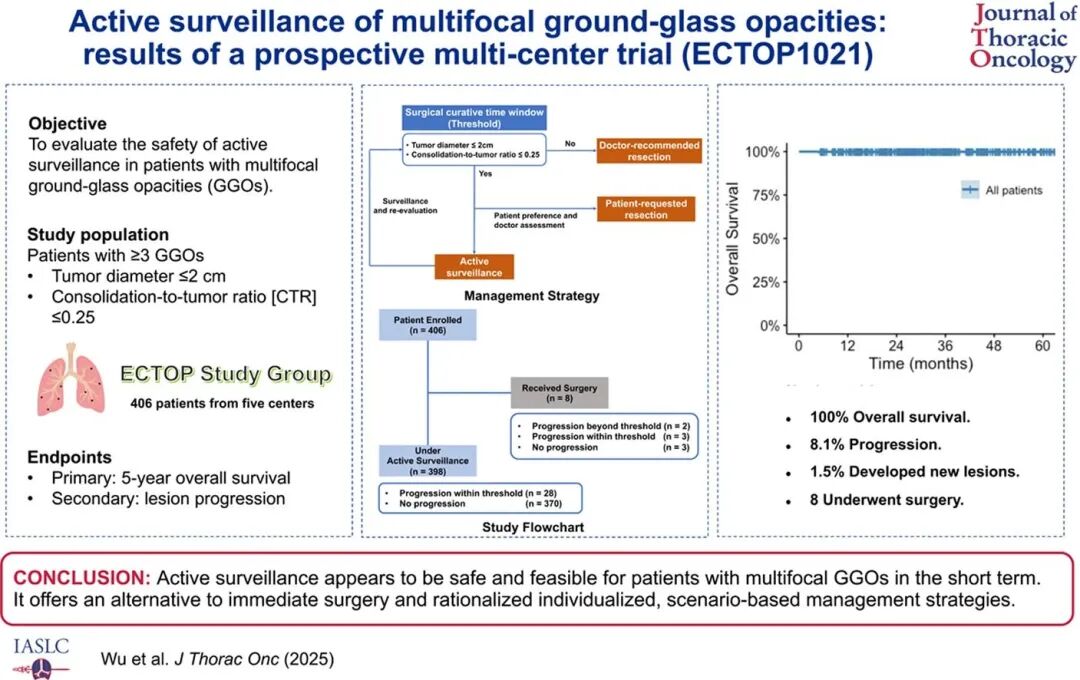

近日,复旦大学附属肿瘤医院陈海泉教授团队与国内多家医疗中心合作,于期刊《Journal of Thoracic Oncology》发表了题为“Active surveillance of multifocal ground-glass opacities: results of a prospective multi-center trial (ECTOP1021)”的多中心临床研究成果。这项全球首个针对174名多发磨玻璃肺结节患者的主动随访研究,首次公布了患者生存数据。

“外科治愈窗口期”:理论创新与实践突破

该研究纳入了来自五个医疗中心的406名患者,共计1496个磨玻璃肺结节。42.9%(174/406)的患者有4个及以上的磨玻璃结节,结节的中位直径为0.8厘米。

该研究的图文概述

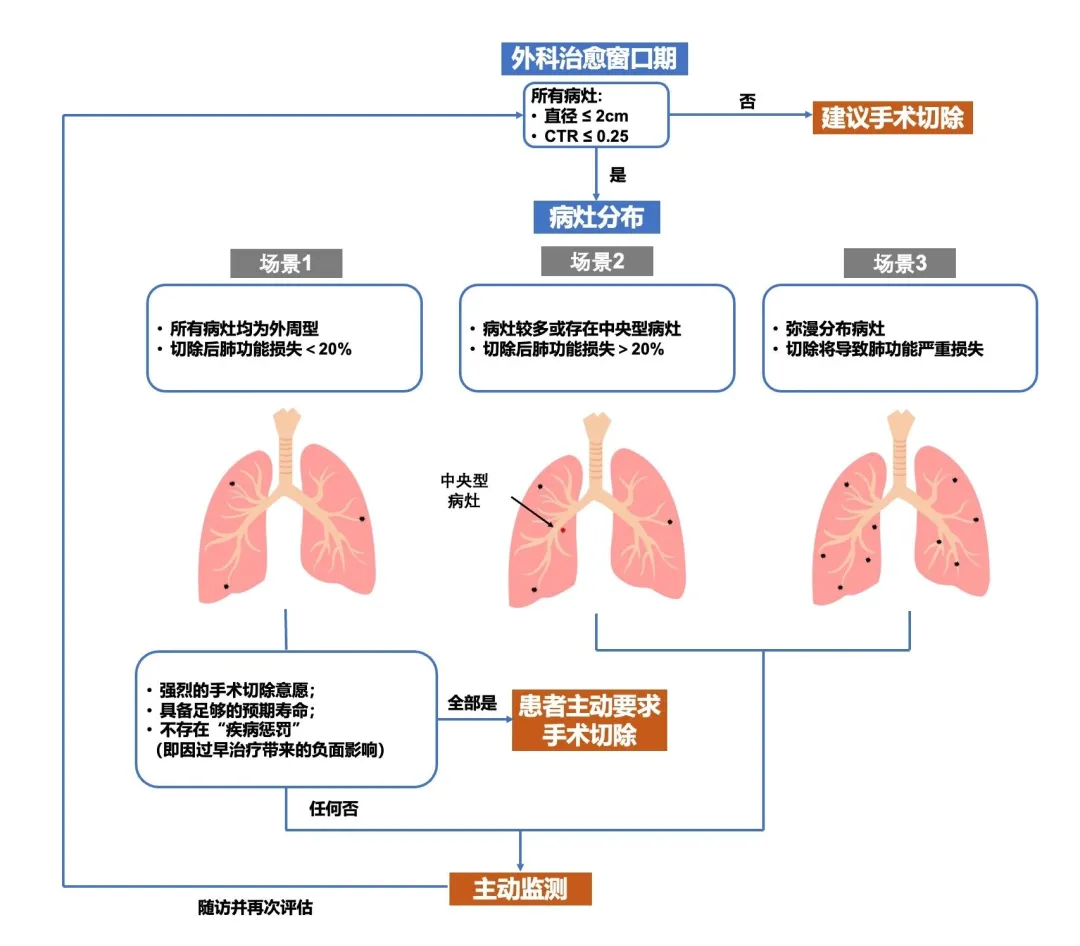

研究核心创新点在于提出了“外科治愈窗口期”概念——指疾病处于某一特定临床或病理阶段,在该阶段内无论何时进行手术切除,患者的5年生存率均可达100%。所有纳入研究的多发磨玻璃结节(直径≤2cm,CTR≤0.25)均处于这一窗口期内。

陈海泉教授介绍:“入组的患者每年接受胸部CT随访,若目标病灶在监测中出现进展但仍处于‘外科治愈窗口期’,可继续主动监测随访;若超出窗口期,则建议行手术切除。”

研究结果:5年生存率100%,仅极少数患者需手术

该研究显示,患者5年总生存率为100%,且无死亡病例。中位随访时间为35.4个月。仅8.1%的患者出现病情进展,1.5%的患者出现新发病灶。

总共只有8例(2.0%)患者在入组后接受了手术。其中真正因病灶超出预设标准而由医生建议手术的患者仅有2例,另有6例患者虽未达手术指征但因个人意愿选择接受手术。8例接受手术患者均为早期(IA1期),进一步分析提示预后良好。

基于肺功能损失评估的个体化管理策略

研究团队率先基于“肺功能损失评估”的三个不同场景,精准提出“复旦肿瘤”个体化管理策略:

场景1(76.6%):所有病灶位于外周

当所有病灶均为外周型,切除后肺功能损失<20%时,可选择主动监测,或在不影响人生轨迹和职业生涯的时机,行手术完整切除。

场景2(22.7%):病灶较多或存在中央型病灶

当病灶较多或存在中央型病灶,切除后肺功能损失>20%,可优先主动监测,避免大范围手术。

场景3(0.7%):弥漫分布病灶

当弥漫分布病灶,切除将导致肺功能严重损失,临床决策首先进行主动监测,选择性处理出现进展病灶,不建议全切。

基于“肺功能损失评估”的个体化管理策略

陈海泉教授强调:“最优手术时机和术式的选择,需充分结合患者的生活境况和肺功能状况综合考量。在职患者需兼顾职业发展,年轻患者需考虑婚育安排,避免因手术带来的‘生活轨迹改变’。”

从“一刀切”到个体化管理的转变

ECTOP1021研究证明,对于符合“低风险”标准的多灶性GGO患者,主动监测在短期内是一种安全有效的管理策略。它避免了过度治疗,可最大限度地保存患者的肺功能与生活质量。这项研究为多发性GGO的管理提供了新思路,从过去的“一刀切”手术转向基于“外科治愈窗口期”和肺功能评估的个体化管理。

陈海泉教授表示:“从目前患者的5年生存数据分析,主动监测是非常有效的策略,但我们将继续扩大样本量,延长随访时间,观察个别病灶进展后被迫手术患者的生存数据,为主动随访策略提供更坚实的数据,最终使患者受益。”

【参考资料】

[1] https://doi.org/10.1016/j.jtho.2025.09.011

[2] 复旦大学附属肿瘤医院官方新闻

猜你喜欢

- Front Endocrinol:探索糖尿病患者的自我效能:其作为糖尿病管理和健康的预测因子的作用

- 缓解男性出现胃痛的4种按摩手法分享

- 保护眼睛请戒烟

- 论文解读|Gen Li / Kang Zhang / Xun Hu教授团队发现新型免疫相关特征可用于肺癌复发预测

- 食欲不好怎么办?夏天提高食欲的7种水果

- 详细的颅脑MRI正常解剖图谱,收藏级!

- Front Immunol:COVID-19疫苗相关血栓形成的关系

- 俄亥俄“毒火车”事件已致近4.4万只动物死亡!

- 代谢综合征补 Omega-3 别吃错!Nutrients:高剂量才管用,低剂量反而使低密度脂蛋白升高

- 阿布昔替尼片青少年新适应症获批,为中国12岁及以上青少年AD患者带来“突破性疗法”

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)