首页 > 医疗资讯/ 正文

炎症性肠病是一种常见的慢性胃肠道炎症性疾病,其临床特征表现为胃肠道反复发作炎症并伴随结直肠癌发病风险升高。该疾病的病理机制尚未完全阐明,目前普遍认为其发生发展与氧化应激、炎症反应、肠道屏障功能损伤及肠道微生物群失调等因素密切相关。临床常规治疗药物如氨基水杨酸盐、皮质类固醇和免疫抑制剂等仅能暂时缓解症状,无法针对病因进行治疗,长期使用还可能引发严重并发症。现有药物系统给药后靶向性差,易导致全身分布、肝脏蓄积和生物利用度低等问题。因此开发能够精准靶向结肠炎症部位、修复肠道屏障功能并减轻炎症反应的新型治疗策略具有重要意义。

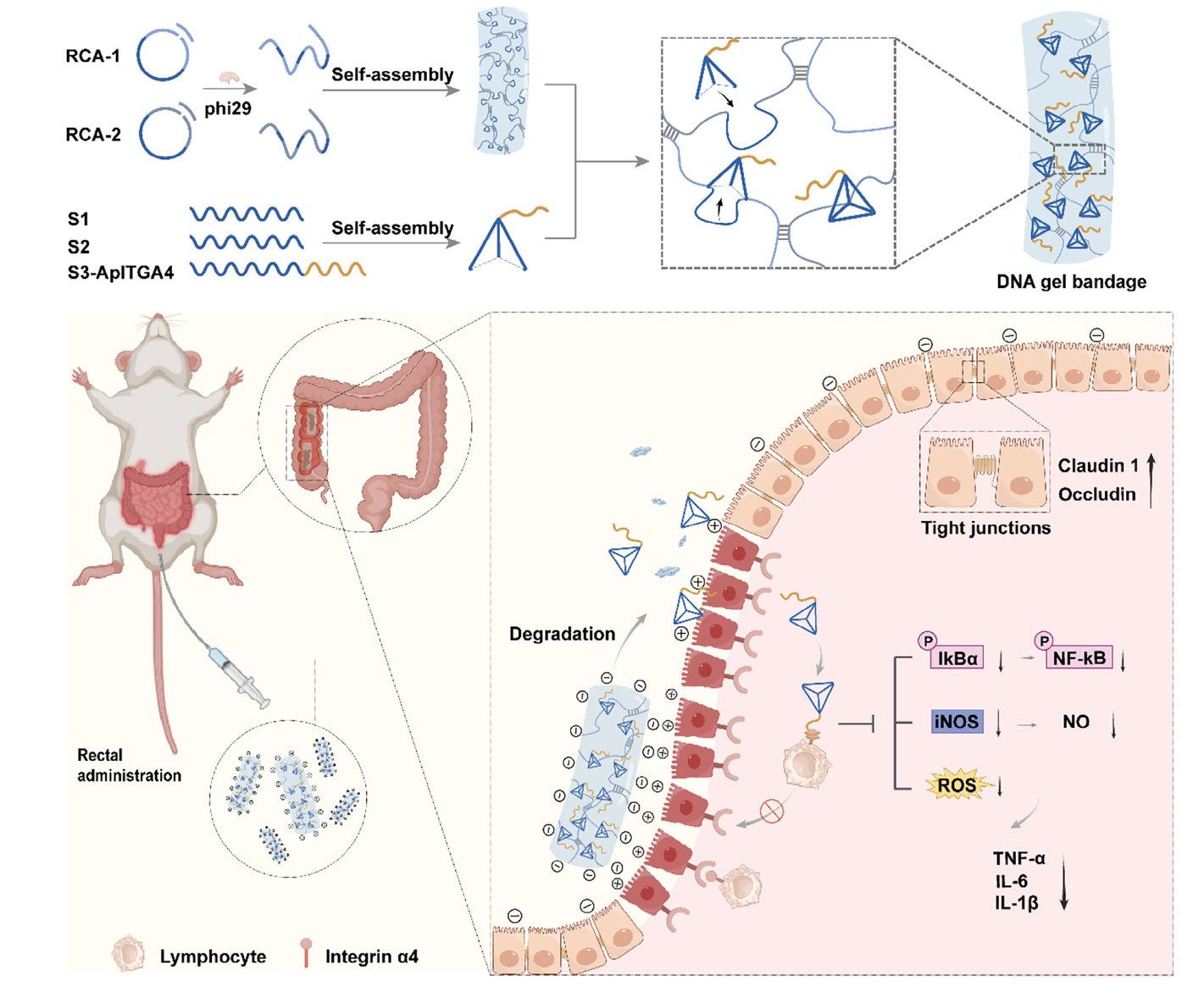

研究发现炎症肠黏膜具有两个显著特征:组织表面呈现正电性和免疫细胞特异性迁移。正电性主要来源于带正电蛋白(如杀菌/通透性增加蛋白和抗菌肽)的富集以及阳离子渗出物的积累。而免疫细胞通过整合素与内皮细胞黏附分子结合,定向迁移至炎症部位。阻断免疫细胞归巢可有效抑制过度免疫反应,这为靶向治疗提供了新思路。本研究创新性地设计了一种双重靶向DNA凝胶绷带。该体系通过滚环扩增技术合成两条超长DNA链,其重复序列可作为三面体DNA纳米结构的第四条链,形成多价组装单元。在纳米结构顶点修饰整合素α4适体可增强靶向能力和抗炎效果。最终形成的凝胶状态不仅能保护功能元件,其纯DNA组成还使表面带有负电荷。经直肠给药后,绷带通过静电作用优先吸附于带正电的病灶区域。在肠道复杂环境中,负载的四面体DNA-整合素α4适体复合物可逐步释放,通过适体阻断免疫细胞整合素α4与VCAM-1的结合,抑制炎症细胞浸润。随后四面体DNA被内吞入炎症细胞,通过抑制NF-κB信号通路、减少炎症因子分泌、清除活性氧和一氧化氮等机制发挥抗炎作用。这种整合素靶向与静电吸附的双重靶向策略显著提高了病灶部位的药物积累,实现了精准治疗。

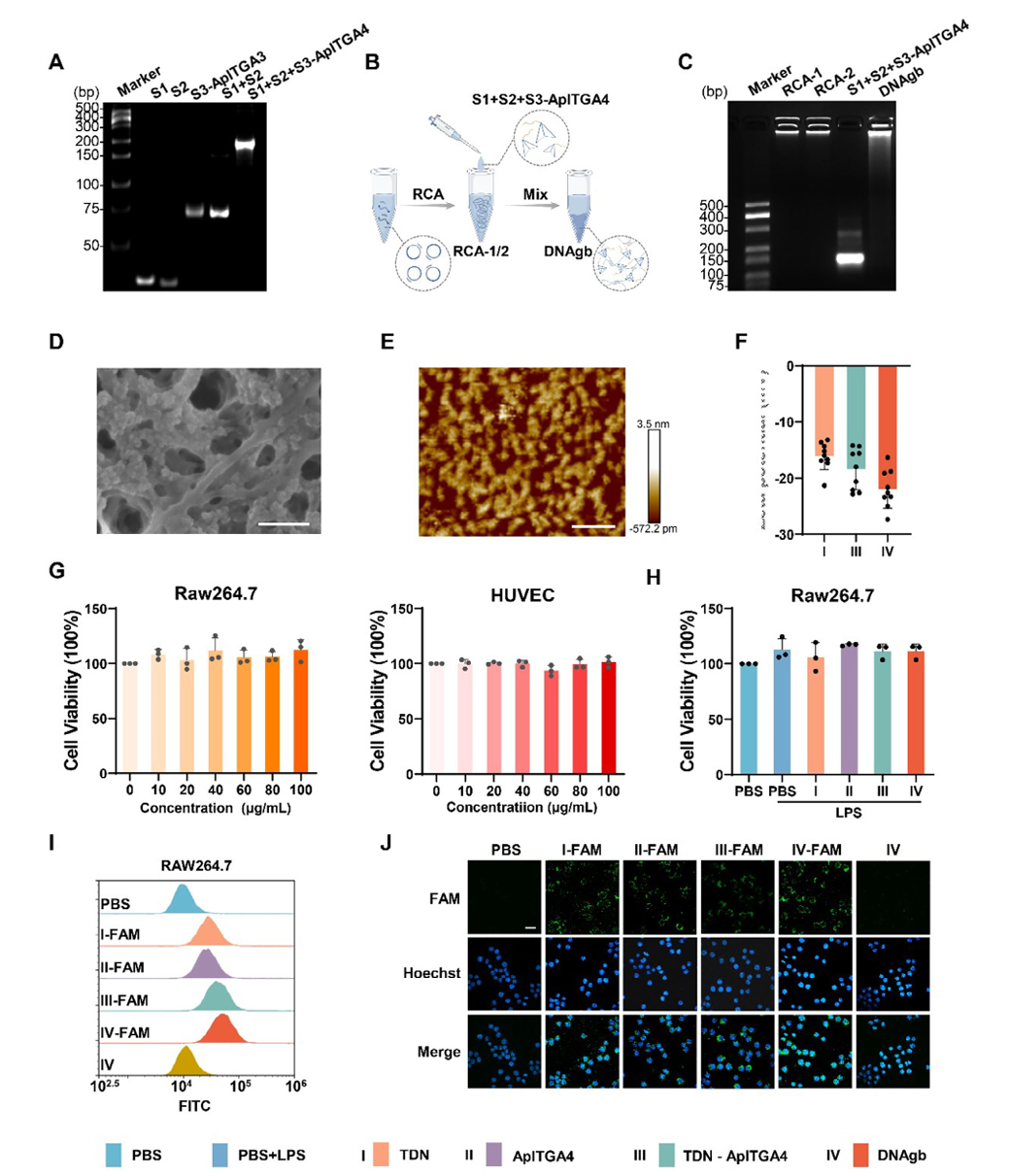

在材料制备与表征方面,研究首先通过退火S1、S2和S3-整合素α4适体序列组装三面体DNA纳米结构。利用滚环扩增技术合成两条可互补杂交的单链DNA,形成网络状基质。将纳米结构与基质杂交后获得完整的DNA凝胶绷带。琼脂糖凝胶电泳证实三面体DNA纳米结构成功合成并整合入凝胶网络。扫描电镜和原子力显微镜图像清晰显示其三维网络结构。Zeta电位测试表明DNA凝胶绷带表面电势达-23.1毫伏,具有最强负电性。细胞实验显示该材料对巨噬细胞、内皮细胞和肠上皮细胞均未产生明显毒性,在脂多糖刺激的炎症状态下仍保持良好的生物相容性。流式细胞术和共聚焦显微镜观察证实细胞对四面体DNA、整合素α4适体复合物及凝胶绷带均有有效摄取,其中凝胶绷带因结构尺寸较大呈现更强的内化信号。

图1 DNA凝胶绷带的制备及用于DSS诱导的IBD抗炎治疗示意图

体外抗炎效应评估显示,在脂多糖诱导的巨噬细胞炎症模型中,DNA凝胶绷带表现出最优异的抗炎性能。它不仅显著降低肿瘤坏死因子-α分泌水平,还有效抑制NF-κB通路关键蛋白磷酸化IKKα、磷酸化IκBα和磷酸化p65的表达。同时该材料能下调诱导型一氧化氮合酶表达,并激活核因子E2相关因子2信号通路,促进抗氧化应激反应。基因表达分析进一步证实,处理组细胞中肿瘤坏死因子-α、白细胞介素-6和白细胞介素-19的mRNA水平显著降低,而血红素氧合酶-1表达明显上调。值得注意的是,凝胶绷带的抗炎效果优于单纯四面体DNA-整合素α4适体复合物,且作用时间更持久。延长共培养时间后,凝胶绷带处理组仍保持较高的荧光强度和稳定的炎症抑制能力,显示其良好的缓释特性。

体内分布研究采用葡聚糖硫酸钠诱导的炎症性肠病小鼠模型。通过直肠给药后活体成像显示,DNA凝胶绷带在结肠部位的荧光强度在给药后6小时和12小时均显著高于对照组。在模拟肠液环境中,凝胶绷带可保持三天稳定,而对照组分在第二天即出现降解。比较研究发现在炎症小鼠中,凝胶绷带的滞留时间显著长于健康小鼠,24小时后仍可检测到明显信号。为解析双重靶向机制,研究构建了整合素α4适体突变型凝胶绷带。实验发现野生型凝胶绷带在炎症结肠的富集程度随疾病严重程度增加而升高,且始终优于突变型。当采用氯化镁中和电荷后,两种绷带的靶向效率均显著下降,证实了静电吸附与整合素靶向的协同作用。

在治疗效能评估中,炎症性肠病模型小鼠经过三次直肠给药后,DNA凝胶绷带治疗组体重恢复接近正常水平,疾病活动指数显著改善,结肠长度也得到明显恢复。组织病理学检查显示,该治疗能有效保护肠黏膜完整性,减少炎症细胞浸润和隐窝结构破坏。免疫荧光染色证实闭合蛋白和闭锁蛋白等紧密连接蛋白表达增强。细胞凋亡检测显示治疗组TUNEL信号显著减弱,活性氧水平也明显下降。重要器官的组织学分析未发现异常变化,证明该材料具有良好的生物安全性。

图2 DNAgb的表征

转录组测序分析揭示了DNA凝胶绷带的作用机制。与对照组相比,治疗组共有505个基因表达发生显著变化,其中365个基因上调,140个基因下调。基因本体富集分析显示这些差异基因主要参与免疫系统调控、补体激活经典途径等生物学过程。京都基因与基因组百科全书通路分析表明,细胞外基质-受体相互作用、PI3K-Akt信号通路和细胞因子-细胞因子受体相互作用等通路被显著调控。基因集富集分析进一步证实治疗组CD4+ T细胞活化、补体激活经典途径和白细胞介素-6产生等通路受到抑制。这些发现从分子层面阐释了DNA凝胶绷带的多重作用机制。免疫调节研究表明,DNA凝胶绷带能显著降低结肠组织中肿瘤坏死因子-α、白细胞介素-6和白细胞介素-1β等炎性因子的表达。通过免疫细胞表型分析发现,治疗可促进巨噬细胞从促炎的M1型向抗炎的M2型极化。在炎症细胞归巢实验中,凝胶绷带能有效抑制增强型绿色荧光蛋白标记的炎症细胞向结肠部位的浸润。流式细胞术检测进一步证实治疗组结肠黏膜中T细胞和中性粒细胞数量显著减少,表明该材料能通过调节免疫细胞浸润重塑肠道免疫微环境。

综上,本研究成功开发了一种具有双重靶向功能的DNA凝胶绷带,通过静电吸附和整合素介导的亲和靶向实现在炎症部位的精准富集。该体系不仅能有效抑制炎症信号通路和炎性因子释放,还具有清除活性氧、维护肠道屏障完整性和调节免疫细胞功能等多重作用。这种基于纯DNA纳米材料的治疗策略为炎症性肠病的局部治疗提供了新思路,展现出良好的临床应用前景。

原始出处:

Peifen Lu, Hongxiu Yuan, Gang Wang, Tao Cheng, Lie Li, Yixi Dong, Runyu Zhao, Xuerui Zhang, Jianwei Jiao, Jin Jiao. (2025). A Charge-Adhesive Targeted DNA Gel Bandage for the Precision Treatment of Inflammatory Bowel Disease. Advanced Science, 12, e09419. https://doi.org/10.1002/advs.202509419

本文相关学术信息由梅斯医学提供,基于自主研发的人工智能学术机器人完成翻译后邀请临床医师进行再次校对。如有内容上的不准确请留言给我们。

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)