首页 > 医疗资讯/ 正文

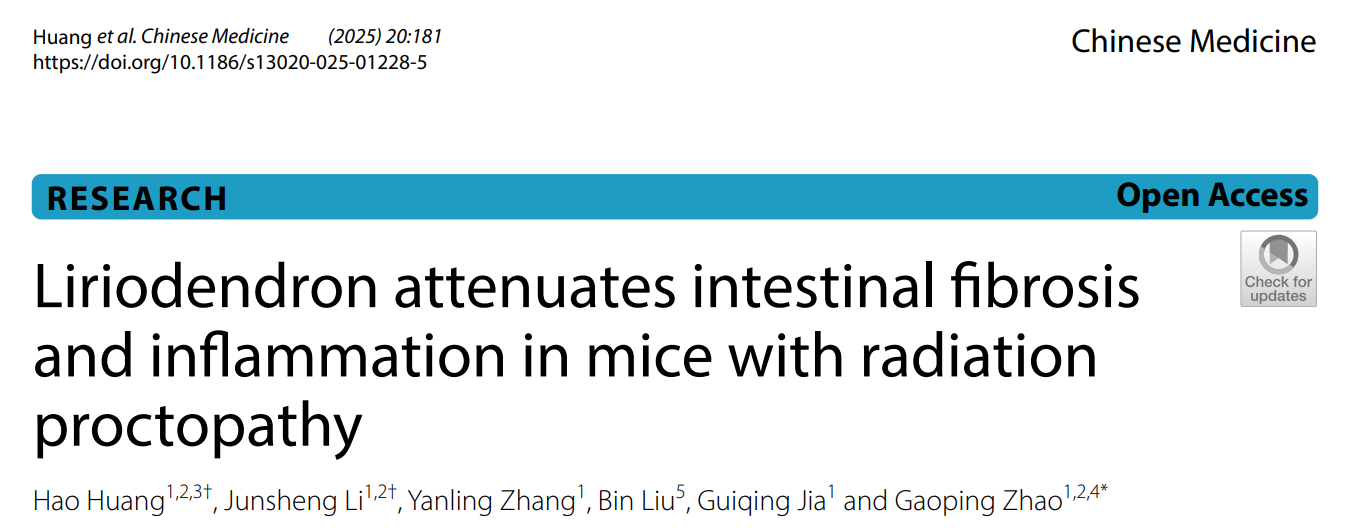

放射治疗是腹部恶性肿瘤常用的治疗手段之一,然而其引发的放射性直肠损伤是临床上常见且严重的并发症,目前缺乏有效的药物治疗方案。近日,发表在Chinese Medicine杂志上的一项研究,探讨了从中药天仙藤中提取的主要成分 鹅掌楸在防治放射性直肠损伤中的作用及其机制。该研究通过建立小鼠局部盆腔照射模型,系统评估了 鹅掌楸在改善肠道炎症、减轻纤维化、抑制氧化应激与细胞凋亡方面的多重功效。

研究采用7–8周龄雌性C57/BL小鼠,通过局部盆腔单次高剂量照射建立慢性放射性直肠损伤模型。将小鼠分为四组:空白对照组、单纯照射组、鹅掌楸灌胃组和 鹅掌楸灌肠组,每组16只。鹅掌楸剂量为100 mg/kg,自照射后24小时开始给药,持续8周。研究期间,定期评估小鼠的临床评分、体重变化、粪便潜血情况,并在实验终点收集直肠组织进行组织学、分子生物学及转录组学分析。

结果显示,鹅掌楸治疗组小鼠在照射后的临床评分显著低于单纯照射组,其活动能力与休息姿态也明显改善。体重监测表明,鹅掌楸灌胃组小鼠体重下降幅度较小,食物摄入量相对稳定。粪便潜血测试显示,鹅掌楸治疗组在第4周和第8周时潜血程度显著减轻。此外,鹅掌楸灌胃组的生存率达81.25%,显著高于单纯照射组的56.25%,提示 鹅掌楸对放射引起的全身性损伤具有保护作用。

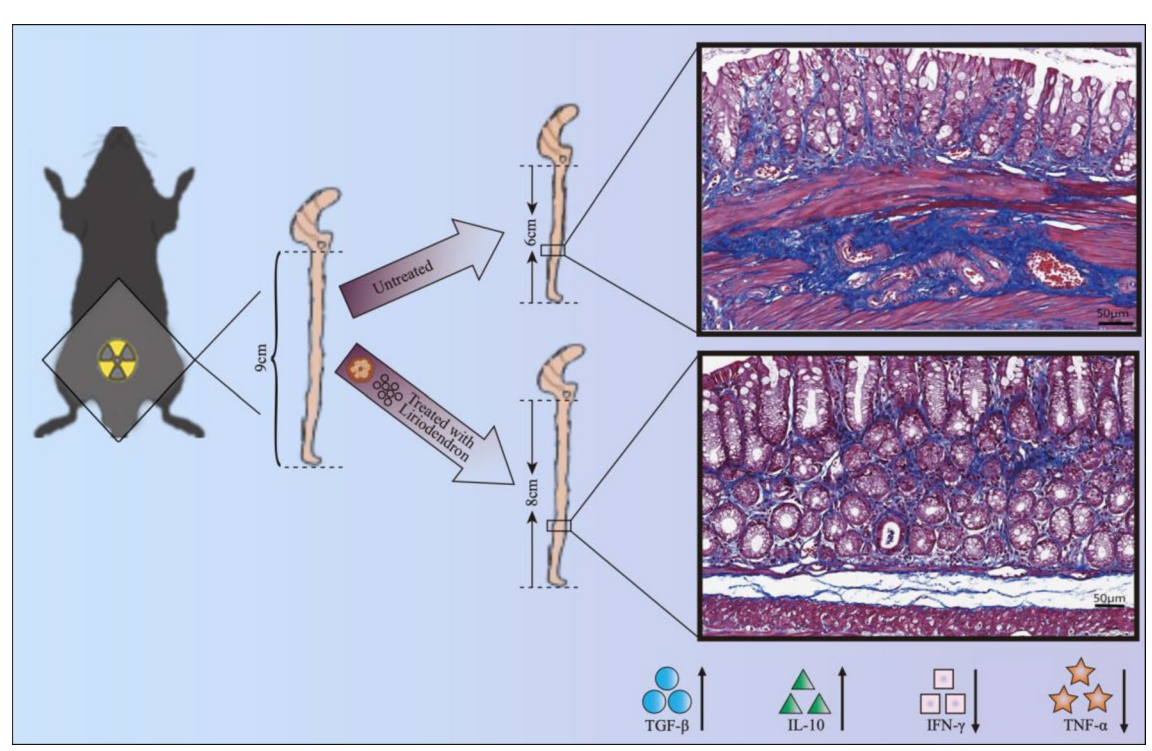

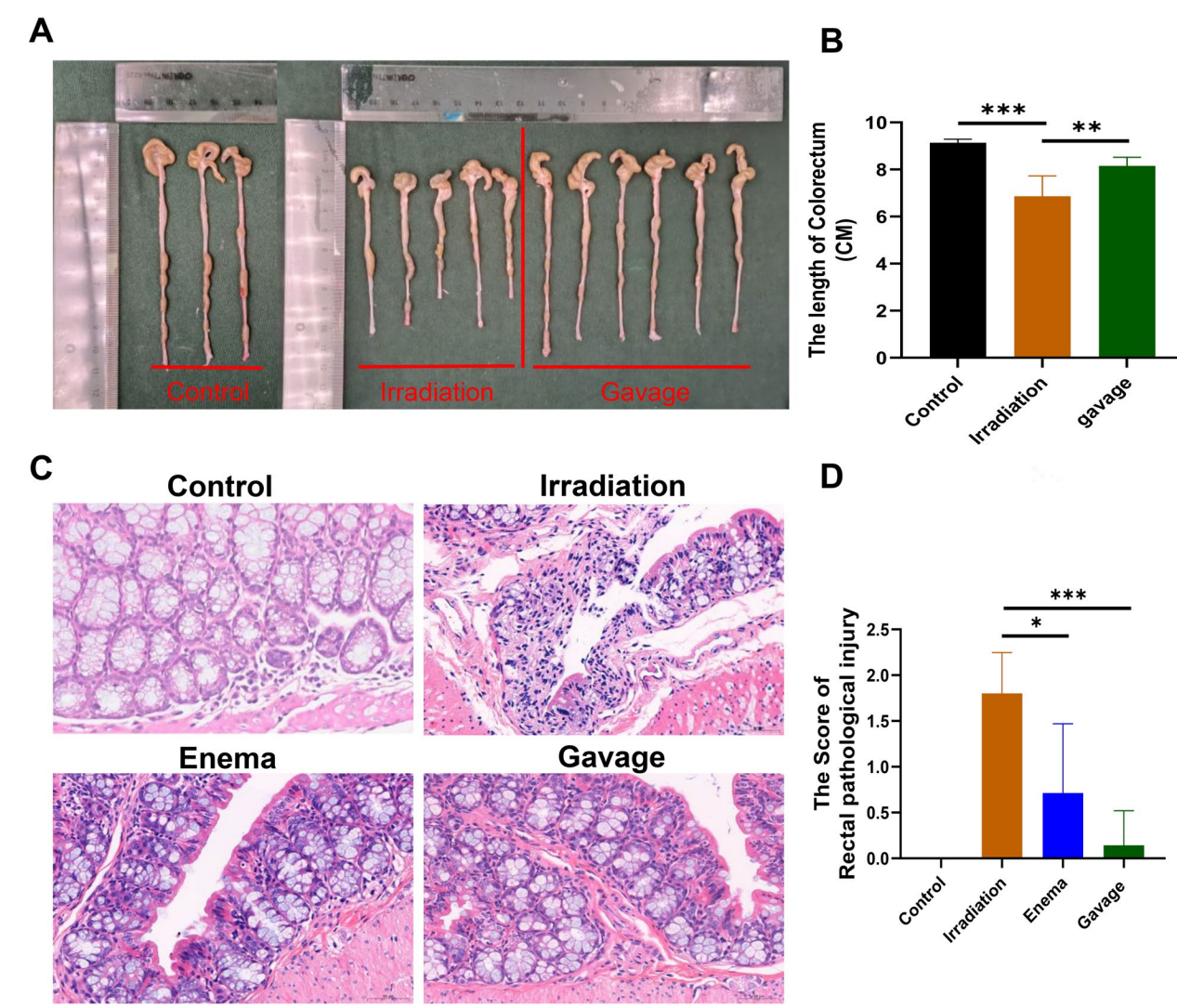

组织学分析显示,单纯照射组小鼠直肠黏膜上皮细胞脱落、坏死、溃疡形成,伴炎性细胞浸润。而 鹅掌楸治疗组直肠结构完整,黏膜层与腺体排列有序,炎性浸润显著减轻。免疫荧光检测发现,鹅掌楸灌胃组CD4⁺ T细胞数量显著增加,而CD8⁺ T细胞数量无显著变化。ELISA 结果显示,鹅掌楸治疗组血清中抗炎因子 TGF-β1 与 IL-10 水平显著升高,而促炎因子 IFN-γ 与 TNF-α 水平显著下降,表明 鹅掌楸能够调节免疫细胞分布,促进抗炎环境形成。

图:鹅掌楸减轻了小鼠的直肠炎症

转录组测序分析显示,鹅掌楸灌胃组与单纯照射组之间存在276个差异表达基因,其中204个上调,72个下调。热图与KEGG通路分析表明,鹅掌楸显著抑制了 Jund、Ap-1、Cxcl9 和 Smad3 等与炎症和纤维化相关基因的表达。GSEA 分析进一步提示,鹅掌楸下调了胶原纤维生成与 TGF-β 信号通路。RT-PCR 验证了上述基因的表达下降。MASSON 染色与免疫组化结果显示,鹅掌楸治疗组直肠组织中纤维连接蛋白与 α-SMA 表达显著降低,说明其具有明确的抗纤维化作用。

图:鹅掌楸调控炎症细胞因子的释放

流式细胞术检测显示,鹅掌楸灌胃组直肠组织中活性氧水平显著低于单纯照射组。TUNEL 实验与蛋白免疫印迹进一步证实,鹅掌楸能够减少放射诱导的肠上皮细胞凋亡,并降低 α-SMA 蛋白表达。这些结果提示,鹅掌楸通过抑制 ROS 积累与细胞凋亡,保护肠道屏障功能。

综上,本研究系统阐明了 鹅掌楸在放射性直肠损伤中的多靶点保护机制:包括调节炎症因子平衡、增强抗炎免疫细胞浸润、抑制 TGF-β/Smad 通路介导的纤维化、以及减轻氧化应激与细胞凋亡。值得注意的是,灌胃给药的疗效优于灌肠,可能与肠道局部吸收功能受损、药物滞留时间或首过效应有关,未来需通过药代动力学研究进一步验证。

此外,研究还发现 鹅掌楸能够延缓照射引起的毛发变白,提示其对皮肤附属器也可能具有保护作用。尽管血清中 TGF-β 水平升高,但肠道组织中其表达下降,反映了 TGF-β 在全身与局部环境中的双重调控作用,其具体机制尚待深入探索。

原始出处

Huang, H., Li, J., Zhang, Y. et al. 鹅掌楸attenuates intestinal fibrosis and inflammation in mice with radiation proctopathy. Chin Med 20, 181 (2025). https://doi.org/10.1186/s13020-025-01228-5

本文相关学术信息由梅斯医学提供,基于自主研发的人工智能学术机器人完成翻译后邀请临床医师进行再次校对。如有内容上的不准确请留言给我们。

猜你喜欢

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)