首页 > 医疗资讯/ 正文

弥漫性儿童型高级别胶质瘤(pHGGs),H3野生(H3 WT)和IDH野生型(IDH WT)是一类新被认知的高度恶性脑肿瘤亚型,具有独特的分子和表观遗传特征。尽管该肿瘤亚型已被纳入2021年版世界卫生组织(WHO)中枢神经系统肿瘤分类,但其组织学和分子层面的多样性仍为临床诊断与治疗带来巨大挑战。本研究通过全基因组甲基化谱分析,筛选出12例pHGGs,H3 WT和IDH WT病例。研究综合开展临床、影像学及组织病理学评估,并结合免疫组织化学谱分析(采用广谱抗体组合)与分子生物学检测。借助甲基化谱分析,实现了肿瘤的精准分类,并将其与已知亚型(如RTK-1亚型、RTK-2亚型、MYCN亚型)进行关联性分析。

在12例病例中,7例被归为RTK-1亚型,3例归为RTK-2亚型,另有1例归为MYCN亚型,1例归为pHGGs,H3 WT和IDH WT B亚型。值得注意的是,12例病例中有5例出现H3K27me3表达缺失,这与2021年版WHO分类中“将H3K27me3表达保留作为诊断标准”的建议相悖。此外,7例RTK-1亚型病例中有6例与错配修复(MMR)缺陷或放射性脑胶质瘤相关,表明该亚组中此类临床情况的发生率显著升高。12例病例中仅4例检测到MGMT启动子甲基化,这与该肿瘤亚型中MGMT启动子甲基化发生率较低的特点一致。

本研究对pHGGs,H3 WT和IDH WT进行了全面表征,凸显了这一罕见肿瘤亚型在临床和分子层面的复杂性。研究结果对当前WHO分类中“将H3K27me3表达保留作为诊断标准”的内容提出挑战,并证实分子诊断(尤其是甲基化谱分析)在完善肿瘤分类、指导临床管理中的关键作用。这些结果提示,需重新评估现有诊断框架,以更好地涵盖该难治性肿瘤亚型中已观察到的特征变异性及临床关联性。

-

pHGGs,H3 WT和IDH WT当前诊断标准存在矛盾之处;

-

分子诊断是完善肿瘤分类的关键,亟需更新诊断框架以涵盖该罕见肿瘤的多样性特征。

研究背景

pHGGs,H3 WT和IDH WT是一类近年新发现的脑肿瘤亚型,其定义依据是独特的DNA甲基化谱。该肿瘤于2021年WHO CNS肿瘤分类中被正式收录,归类为高度恶性胶质瘤(WHO 4级),主要发病群体为儿童和青少年。在组织学特征上,此类肿瘤表现为弥漫浸润性胶质瘤,有丝分裂活性高,且不存在IDH1、IDH2及H3基因的突变。根据2021年版WHO分类建议,免疫组织化学(IHC)检测中H3K27me3表达保留是该肿瘤理想的诊断标准之一。在分子特征方面,该肿瘤的甲基化谱与特定亚组相关,如儿童高级别胶质瘤RTK1亚型(pHGG RTK1)、RTK2亚型(pHGG RTK2)或MYCN亚型(pHGG MYCN);且总是存在基因变异,包括PDGFRA基因扩增、EGFR基因变异或MYCN基因扩增。该肿瘤总体预后较差,中位总生存期(OS)为17个月。在各亚型中,pHGG RTK2亚型的中位生存期最长,达44个月;其次是pHGG RTK1亚型(21个月);pHGG MYCN亚型最短,仅14个月。

放射治疗(RT)是多种癌症治疗的基石,能显著改善儿童恶性肿瘤(包括中枢神经系统肿瘤和白血病)患者的预后。然而,部分长期存活者(尤其是儿童患者)可能发生放射诱导性恶性肿瘤——这是因为儿童患者的随访周期更长。放射诱导性胶质瘤(RIGs)是一种侵袭性继发性肿瘤,多发生于因原发性恶性肿瘤(如急性淋巴细胞白血病(ALL)、髓母细胞瘤(MB))接受颅脑放射治疗的部分患者中。此类肿瘤通常在放射治疗后潜伏2.5至35年出现。近期研究发现,大多数放射诱导性胶质瘤属于pHGGs,H3 WT和IDH WT的RTK1亚型,其典型基因变异包括1号染色体长臂扩增、CDKN2A/B基因缺失及PDGFRA基因扩增。与散发性儿童高级别胶质瘤不同,放射诱导性胶质瘤极少存在组蛋白H3变异体或IDH1/2基因的突变。

错配修复缺陷型(dMMR)儿童高级别胶质瘤主要聚集在甲基化谱定义的儿童RTK1亚组中,其特征为无IDH1和H3基因突变,且存在大规模拷贝数变异。这类肿瘤表现出独特的CpG岛去甲基化表型(CIDP),与IDH突变型胶质瘤的高甲基化表型形成鲜明对比,这凸显了其独特的表观遗传特征。多项独立分析证实,dMMR儿童高级别胶质瘤与高突变谱相关,且具有独特的聚集模式,与其他队列中尚未被充分了解的“野生型-C”组特征相符。这些发现揭示了dMMR儿童高级别胶质瘤在基因组和表观遗传层面的特异性,将其归类为RTK1亚组中的H3野生型、IDH野生型胶质瘤。

尽管在该领域已有上述进展,但在将分子研究成果转化至临床实践的过程中,仍存在诸多挑战,在医疗资源有限的环境中尤为突出。由于获取先进诊断技术的条件存在差异,亟需探索替代标志物并优化检测流程,以缩小临床诊疗差距。本研究对12例经甲基化谱分析确诊为H3野生型、IDH野生型的pHGG病例,开展了临床特征、组织病理学特征、免疫组织化学特征、错配修复状态及影像学特征的综合评估。研究旨在通过整合多学科数据,对该类肿瘤进行全面表征,为不断发展的精准神经肿瘤学框架(尤其是针对这一难治性肿瘤亚型的诊疗框架)提供参考。

研究结果

病例队列:

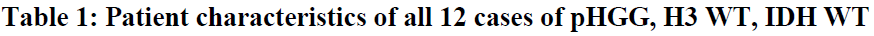

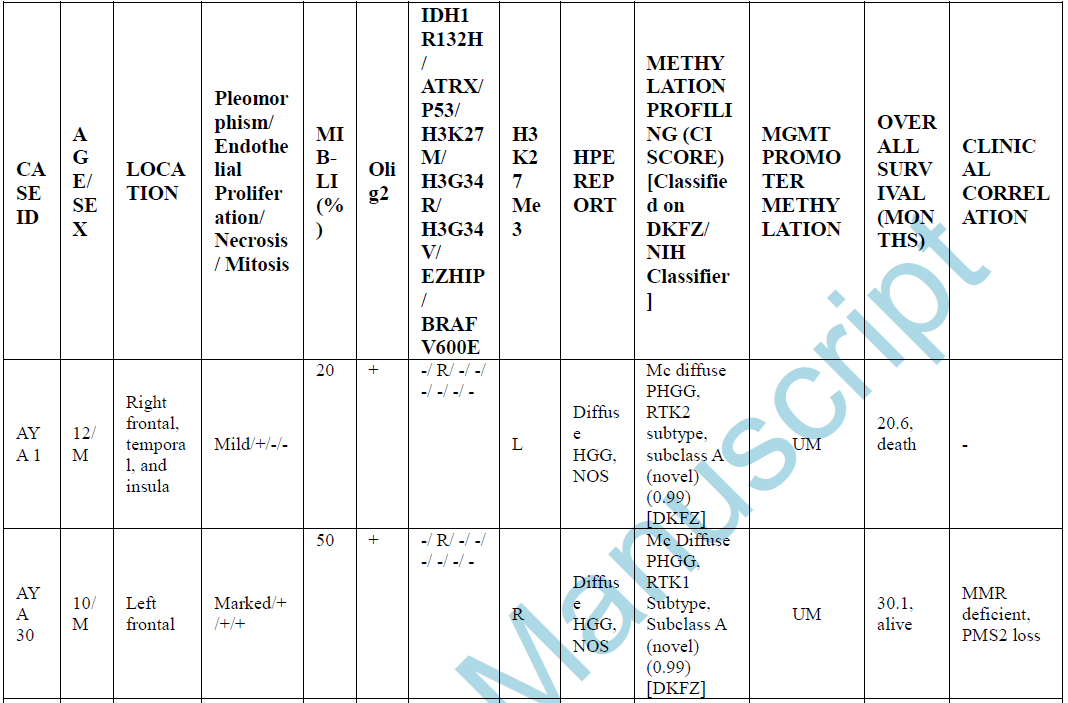

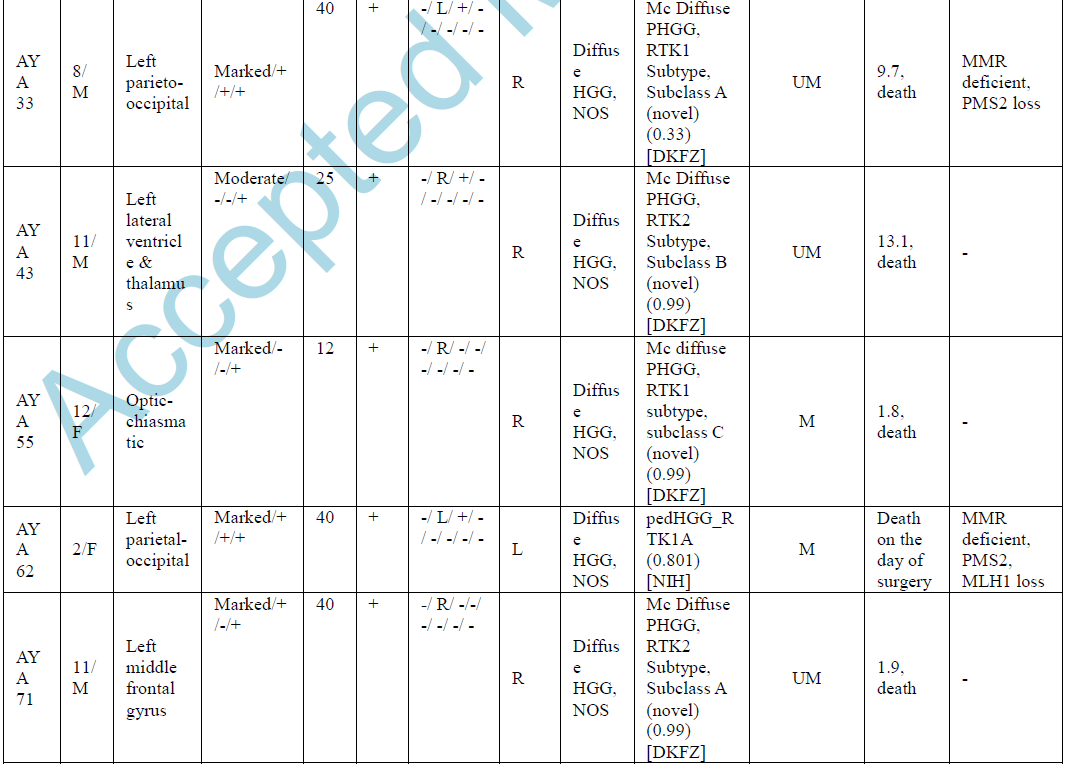

对61例儿童及青少年和年轻成人(AYA)弥漫性高级别胶质瘤病例进行了全基因组甲基化谱分析,这些病例基于常规组织病理学和免疫组织化学评估,初步归类为“非特指型(NOS)”。在这些病例中,有12例(19.7%)被确诊为pHGG,H3 WT和IDH WT。患者中位年龄为11.5岁(IQR:3.5岁,年龄范围:2-21岁),男女比例为1:1。不同病例的术后治疗方案存在差异,且治疗方案并非本研究的核心关注点。患者特征汇总于表1。

表1

组织病理学:

所有病例的组织病理学检查均显示高级别肿瘤形态,表现为细胞密度增高、细胞核中度至显著多形性;其中7/12例存在内皮细胞增生,12/12例可见有丝分裂活性,5/12例存在坏死。MIB-1增殖指数(MIB-LI)范围为10%-70%。

免疫组织化学:

免疫组织化学分析显示,12例病例(100%)的Olig2均呈强细胞核阳性。12例病例(100%)的IDH1 R132H、H3K27M、H3G34R、H3G34V及BRAF V600E均为阴性。12例病例中,10例(83.3%)保留ATRX表达,5例(41.7%)的p53呈阳性。值得注意的是,12例病例中,5例(41.6%)出现H3K27me3表达缺失。所有H3K27me3表达缺失的病例均未出现EZHIP过表达。

3例病例(25%)存在MMR蛋白缺陷,表现为一种或多种MMR蛋白表达缺失。其中1例病例同时缺失PMS2和MSH2,2例病例仅缺失PMS2。12例病例中,4例(33.3%)检测到PD-L1表达(克隆号SP263,阳性细胞百分比为5%-25%),仅1例病例的CTLA-4呈阳性。

Sanger测序:

经Sanger测序分析,所有病例的IDH1和IDH2基因均未检测到任何突变。

全基因组DNA甲基化谱分析:

基于甲基化谱分析,12例病例均被归类为弥漫型儿童型高级别胶质瘤,H3野生和IDH野生型。在这些病例中,7例(58.3%)被确诊为RTK1亚型,包括A亚类3例、B亚类3例及C亚类1例;3例(25%)被归类为RTK2亚型,包括A亚类2例及B亚类1例;1例(8.3%)被归类为MYCN亚型,另有1例(8.3%)被归类为弥漫型儿童型高级别胶质瘤,H3野生和IDH野生型的B亚型。所有病例的置信区间(CI)评分均已列于表1。

影像学:

12例病例中,8例有MRI检查资料,1例有CT检查资料。病灶主要位于丘脑、颞叶、额叶及视神经通路区域。在T1加权成像上,病灶信号表现多样,包括等低信号、低信号及等强信号。T2加权成像上,病灶以等信号至高信号为主,部分病灶可见微小病灶内囊肿。弥散加权成像(DWI)显示,病灶弥散受限程度不一,从无弥散受限至明显弥散受限均有出现,尤其在实性强化成分中更为明显,这提示肿瘤细胞密度存在差异。病灶强化方式包括无强化、坏死灶周围环形强化、轻度强化及明显斑片状强化。大多数病例无出血,但部分病例(尤其坏死区域内)可见出血。瘤周水肿程度从无水肿至重度水肿不等,病灶边界清晰度各异,从边界模糊到边界清晰均有。

临床关联性:

在3例归类为“弥漫型儿童型高级别胶质瘤,H3野生和IDH野生型RTK1亚型A亚类”的病例中,100%均为MMR蛋白缺陷型。其中1例病例同时缺失PMS2和MSH2,其余2例病例仅缺失PMS2。值得注意的是,3例“RTK1亚型B亚类”病例均有ALL既往病史,且均接受过颅脑放射治疗。

讨 论

儿童高级别胶质瘤(pHGGs)是儿童群体中侵袭性最强、异质性最高的肿瘤类型之一,在儿童癌症相关死亡中占比极高。这类肿瘤与成人高级别胶质瘤存在显著差异,在2021年版WHO中枢神经系统肿瘤分类中,已根据其分子特征对其进行了重新分类。目前,pHGGs涵盖多个分子定义的亚组,包括弥漫性中线胶质瘤(H3K27M突变型)、弥漫性半球胶质瘤(H3 G34R/V突变型)以及H3野生型/IDH野生型儿童型高级别胶质瘤。

儿童型高级别胶质瘤,H3野生和IDH野生型是诊断难度较大的一个亚组,其特征为具有多样的基因与表观遗传谱。这类肿瘤虽缺乏H3K27M或IDH1/2等标志性突变,但通常表现出侵袭性的临床行为。本研究旨在通过分析该类肿瘤的组织病理学特征、临床特征及影像学表现,完善其分类体系并深化对其生物学特性的理解。

2015年,Korshunov等人通过DNA甲基化分析,将202例儿童胶质母细胞瘤(pedGBMs)分为4个分子亚组:H3.3 G34突变型、H3.3/H3.1 K27突变型、IDH1突变型以及H3/IDH野生型,其中H3/IDH野生型亚组包含59例患者(中位年龄12岁)。2017年,研究人员进一步对87例H3-/IDH野生型pedGBMs进行分子谱分析,识别出3个亚型——pedGBM_MYCN亚型(MYCN扩增)、pedGBM_RTK1亚型(PDGFRA扩增)和pedGBM_RTK2亚型(EGFR扩增),每个亚型均具有独特的分子特征与预后特征。这些研究结果凸显了H3-/IDH野生型儿童胶质母细胞瘤的异质性,也表明该类肿瘤需要基于分子特征制定分层治疗方案。Mackay等人对1000余例儿童高级别胶质瘤和弥漫性内生性桥脑胶质瘤(DIPGs)进行的荟萃分析进一步强调了H3-/IDH1野生型肿瘤的分子与临床异质性,研究报告该类肿瘤的2年生存率为23.5%,中位OS为17.2个月。甲基化谱分析识别出多个不同的聚类,包括预后较好的多形性黄色星形细胞瘤/低级别胶质瘤样肿瘤(伴BRAF V600E突变、CDKN2A/B缺失),以及由EGFR、MYCN、CDK6和PDGFRA/MET扩增驱动的侵袭性亚组。此外,71%的H3/IDH野生型肿瘤存在癌基因扩增,仅19%的病例检测到MGMT启动子甲基化,这表明该亚组肿瘤的预后处于中等水平。这些研究均表明,需通过更精细的分子风险分层来改善儿童胶质母细胞瘤的诊断与治疗。

Bender等人(2023年)对2015年至2022年间接受治疗的8例弥漫性儿童型高级别胶质瘤,H3野生和IDH野生型病例进行了回顾性分析,该研究是此类肿瘤在2021年版WHO中枢神经系统肿瘤分类中被正式认可后开展的首批研究之一。研究证实,DNA甲基化谱分析对准确诊断至关重要;同时发现该类肿瘤患者年龄跨度较大(8-71岁),这表明其并非儿童患者专属。影像学表现无特异性,主要为T2加权高信号、T1加权低至等信号,以及程度不一的强化。临床预后存在差异,无进展生存期为9-22个月,总生存期为19-79个月;3例患者死亡,4例患者在末次随访时仍存活。该研究进一步证实了此类肿瘤在分子与临床层面的异质性、DNA甲基化谱分析的诊断价值,以及MMR通路可能参与肿瘤发生——其中1例病例出现PMS2蛋白缺失。近期一项针对207例青少年(TYA)H3野生型、IDH野生型高级别胶质瘤的大队列研究显示,在甲基化谱可分类的病例中(158例),超过半数(86例,54.4%)被归为儿童型亚组。这些亚组包括儿童高级别胶质瘤-RTK1亚型(51例,32.3%;其中RTK1A亚类24例,47.1%;RTK1B亚类16例,31.4%;RTK1C亚类11例,21.6%)、儿童高级别胶质瘤-MYCN亚型(13例,8.2%)、儿童高级别胶质瘤-RTK2A/B亚型(12例,7.6%)以及儿童高级别胶质瘤-A/B亚型(10例,6.3%)。尽管该研究结果与其他队列研究结论一致,且得到本研究结果的支持,但在该研究中,肿瘤易感性相关关联及放射诱导性胶质瘤的发生率较低。仅2/24例(8.3%)RTK1A亚类病例与肿瘤易感性综合征相关,2/16例(12.5%)RTK1B亚类病例有儿童期癌症病史及颅脑放射治疗史(提示可能为放射诱导性胶质瘤)。值得注意的是,这两项综合性研究均未评估H3K27me3的表达状态。

近期研究为放射诱导性胶质瘤(RIGs)——尤其是儿童放射诱导性胶质瘤——的分子与临床特征提供了重要见解。López等人(2019年)发现,放射诱导性胶质瘤具有独特的基因组谱,包括TP53突变、CDK4扩增、CDKN2A缺失、受体酪氨酸激酶通路变异(PDGFRA、MET),以及高度非整倍体基因组。Deng等人(2021年)进一步完善了这一基因组谱,发现由于放射诱导性胶质瘤常存在PDGFRA扩增、CDKN2A/B缺失及1号染色体短臂(1p)、13号染色体长臂(13q)、14号染色体长臂(14q)缺失,可将其归为儿童胶质母细胞瘤RTK1亚组(pedGBM_RTK1)。DeSisto等人(2021年)识别出放射诱导性胶质瘤的不同亚组,包括干细胞样亚型和促炎亚型,强调了DNA甲基化谱分析的作用及MAPK/ERK通路作为潜在治疗靶点的价值。Grogan等人(2023年)报道了少数放射诱导性胶质瘤病例在接受放射治疗后出现完全影像学缓解的情况。与这些研究结果一致,本研究报告了3例因ALL接受预防性颅脑放射治疗后发生的放射诱导性胶质瘤病例,所有病例均被归类为弥漫性儿童型高级别胶质瘤,H3野生和IDH野生型RTK-1亚型B亚类。其中2例患者(AYA 92和AYA 94)在确诊后4-5个月内死于该病,另1例患者(CAR 45)在手术后1.7个月失访。这些病例证实,甲基化谱分析在放射诱导性胶质瘤的准确分类、与其他胶质瘤的鉴别诊断,以及揭示其独特分子和临床特征方面具有关键作用。本研究结果强调,对于接受过颅脑放射治疗的ALL幸存者,需进行密切的长期随访并开展早期分子诊断。

Anirban Das等人(2023年)指出,在中低收入国家(LMICs),儿童高级别胶质瘤中错配修复缺陷的发生率较高,因近亲结婚因素,错配修复缺陷病例占比达33%-50%。这类肿瘤预后较差,生存期通常不足3个月,且对替莫唑胺治疗反应有限。然而,其较高的肿瘤突变负荷和微卫星不稳定特征使其对免疫检查点抑制剂具有敏感性,复发病例的3年生存率可达39%。Dodgshun等人(2020年)对51例复制修复缺陷型(RRD)高级别胶质瘤患者进行研究,发现该类肿瘤具有独特的CpG岛去甲基化表型(CIDP)。大多数缺乏IDH1 R132或H3F3A K27突变的RRD高级别胶质瘤,可归为儿童RTK1甲基化亚组和野生型-C甲基化亚组。在本研究中,通过甲基化谱分析,3例错配修复缺陷型病例也被归类为儿童高级别胶质瘤,H3野生和IDH野生型RTK-1亚型A亚类。其中,AYA 30患者无近亲结婚史,但其一兄在青少年早期被诊断为血液系统肿瘤并病逝;AYA 33患者无近亲结婚史及恶性肿瘤家族史;AYA 62患者的父母为近亲结婚,但家族中无其他癌症病例报告。

在本研究分析的12例病例中,7例被归类为RTK-1亚型,其中6例(85.7%)与错配修复缺陷或放射诱导性胶质瘤相关。这表明在本研究中,大多数RTK-1亚型病例与这些特定发病机制相关。

以往研究表明,H3野生型、IDH野生型儿童胶质瘤中MGMT启动子甲基化的发生率较低。Korshunov等人(2015年)报道,在H3野生型亚组中,仅19%的病例存在MGMT启动子甲基化。在2017年的一项后续分析中,研究人员发现RTK1亚型病例中MGMT启动子甲基化发生率为18%,而RTK2亚型病例中未检测到MGMT启动子甲基化。这些研究结果表明,该类肿瘤普遍缺乏MGMT启动子甲基化,这与其对替莫唑胺治疗反应不佳相关。与这些研究结果一致,本研究也发现12例病例中有8例(66.6%)的MGMT启动子处于未甲基化状态,这进一步凸显了该类肿瘤的侵袭性生物学特征及其有限的治疗反应性。

H3K27M突变及伴随的H3K27me3表达缺失是弥漫性中线胶质瘤(DMGs)的标志性特征,也是其独特分子身份和诊断依据的核心。这些分子变异会破坏多梳抑制复合物2(PRC2)介导的基因沉默,导致广泛的表观遗传失调,并表现出侵袭性临床行为,在脑桥、丘脑等中线部位肿瘤中尤为显著。这些标志性特征决定了弥漫性中线胶质瘤的高度恶性本质及其不良预后。与之相反,Tauziède-Espariat等人(2020年)对儿童幕上MYCN扩增型高级别胶质瘤(HGG-MYCN)进行分析,发现所有纳入研究的病例(n=5)均保留H3K27me3表达。这种H3K27me3表达的保留是该类肿瘤与H3K27me3表达缺失的H3K27M突变型弥漫性中线胶质瘤的主要区别。H3K27me3在MYCN扩增型高级别胶质瘤中表达稳定,这使其成为关键的诊断标志物,也凸显了将H3K27me3分析纳入免疫组织化学诊断套餐的重要性。这种鉴别有助于实现肿瘤的准确分类,并为儿童幕上高级别胶质瘤制定个体化治疗策略。

然而,在本研究纳入的12例儿童高级别胶质瘤,H3野生和IDH野生型病例中,有5例出现H3K27me3表达缺失。根据WHO肿瘤分类,H3K27me3表达保留是儿童高级别胶质瘤,H3野生和IDH野生型的理想诊断标准之一。本研究结果与该指南相悖,提示在此类肿瘤中,H3K27me3表达保留这一诊断标准可能需要重新评估。这些结果表明,有必要重新审视现有诊断标准,以更好地涵盖儿童高级别胶质瘤各亚型中H3K27me3表达的可变异。

本研究详细阐述了儿童高级别胶质瘤,H3野生和IDH野生型的临床、影像学及免疫组织化学特征,为这一诊断复杂的亚组提供了宝贵见解。本研究中一项值得关注的发现是:12例病例中有5例(41.6%)出现H3K27me3表达缺失,而WHO肿瘤分类将H3K27me3表达保留视为该类肿瘤的理想诊断标准。这种差异表明,可能需要重新审视这一诊断标准,以更准确地反映H3野生型、IDH野生型胶质瘤中观察到的分子特征可变异——这一差异或许提示该分类下存在独特的生物学机制或亚组。此外,本研究结果显示,RTK-1亚型中与dMMR或放射诱导性胶质瘤相关的病例占比显著升高。本研究为不断发展的儿童胶质瘤分类体系提供了参考,为完善现有诊断框架提供了证据支持,并进一步揭示了H3野生型、IDH野生型胶质瘤在临床和分子层面的复杂性。

“中枢神经系统肿瘤全基因组甲基化检测”项目覆盖了CpG岛、启动子、编码区及增强子区域共约100万个CpG位点,筛选样本中的DNA甲基化位点,并与数据库中已知样本信息进行比较聚类分析,辅助中枢神经系统肿瘤的精准诊断及分子分型,同时包括了染色体拷贝数变异分析。“H3K27me3蛋白表达检测”项目,基于IHC平台,样本类型为4-5张厚度4微米防脱切片(烤片、挂胶),报告周期为5个自然日。

参考文献:

Pediatric High-Grade Gliomas, H3-Wildtype, IDH-Wildtype: Refining Diagnostic Criteria and Exploring Clinical Associations

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)