首页 > 医疗资讯/ 正文

血管内治疗(EVT)是经严格筛选的大血管闭塞(LVO)相关急性缺血性卒中(AIS)患者的标准治疗方案。然而,EVT的最佳麻醉方式尚不明确:全身麻醉是药物诱导的意识丧失状态,患者即使受到疼痛刺激也无法苏醒;中度(清醒)镇静是药物诱导的意识抑制状态,患者对言语指令能做出有目的的反应。

既往7项随机临床试验显示,90d时全身麻醉与中度镇静(以下简称镇静)相关的功能结局无显著差异。但这些研究结果对美国人群的临床实践影响有限,因其普适性不足。美国心脏协会指南及普遍观点认为,急性卒中EVT中全身麻醉与镇静的应用效果相当。对所有7项比较全身麻醉与镇静的RCT进行的汇总荟萃分析显示,全身麻醉可使血管再通率提高9.0%,功能恢复患者比例提高8.4%。一项针对神经科和神经外科医师的调查显示,两种麻醉方式的疗效尚无定论,仍需更多试验数据对比其在EVT中的应用效果。

2025年10月13日,JAMA Neurology在线刊发美国休斯顿德克萨斯大学健康科学中心麦戈文医学院神经外科和麻醉科领衔的SEGA研究。该研究假设,在AIS患者的EVT中,全身麻醉相较于镇静可带来更优的功能结局,并采用贝叶斯方法结合既往试验结果,在美国队列中验证该假设,以量化证据强度并为临床决策提供参考。

方法

“急性缺血性卒中血管内治疗的镇静与全身麻醉对比试验(SEGA)”是一项多中心、平行组、开放标签、结局盲法判定的随机临床试验。符合条件的AIS患者在进入血管造影室接受EVT前,被随机分配至镇静组或全身麻醉组。试验指导委员会负责研究方案设计、试验实施及数据分析。休斯顿德克萨斯大学健康科学中心麦戈文医学院及其附属医院的机构审查委员会批准了该研究方案,所有参与中心也均获得了当地机构审查委员会的批准。该研究获得了美国FDA的豁免,且主要研究中心获得了“知情同意豁免”。FDA判定该研究无需遵守研究性新药相关规定,因此试验启动前无需额外的FDA审查或批准。该研究遵循CONSORT指南。

患者纳入标准:年龄18-90岁(初始方案限定为18-80岁,试验启动后不久修订);卒中前mRS评分≤2分;经CT血管造影证实因LVO导致AIS并接受EVT。纳入的LVO包括颈内动脉(ICA)末端闭塞、大脑中动脉(MCA)M1段或近端M2段闭塞、大脑前动脉(ACA)A1段或近端A2段闭塞,以及颈内动脉与大脑中动脉串联闭塞。在卒中发病或末次正常时间后4.5h内接受静脉tPA或替奈普酶治疗的患者也符合纳入条件。NIHSS评分为6-30分。卒中症状出现或末次正常时间至EVT开始(定义为腹股沟穿刺)的时间≤16h。初始纳入标准限定卒中发病至EVT开始时间≤6h,后因DEFUSE-3试验修订了卒中取栓指南,该时间窗修订为≤16h。末次正常时间后6h内就诊的患者,ASPECTS需≥6分;6-16h就诊的患者需接受CT灌注成像,且符合以下标准:缺血核心体积<70ml、半暗带组织体积与梗死核心体积比≥1.8、半暗带组织绝对体积≥15ml。此外,NIHSS评分≥10分的患者,梗死核心体积需<31ml;NIHSS评分≥20分的患者,梗死核心体积需<15ml。

入组患者需清醒,无呼吸窘迫或严重躁动。

排除标准:昏迷或急诊入院时需气管插管、气道保护反射丧失、入院时呕吐、预计或已知气道困难。

随机化与干预措施:随机化按1:1比例分配至全身麻醉组与镇静组,通过安全的网络系统采用置换区组设计(区组大小为2和4),并按研究中心、颈内动脉末端闭塞情况及卒中症状出现时间(≤6h或6-16h)进行分层。EVT遵循美国心脏协会/美国卒中协会指南,采用支架取栓装置或直接抽吸导管。部分患者因颈内动脉起始段急性闭塞或近闭塞,在同一麻醉方式下进行球囊扩张成形术及支架置入术。

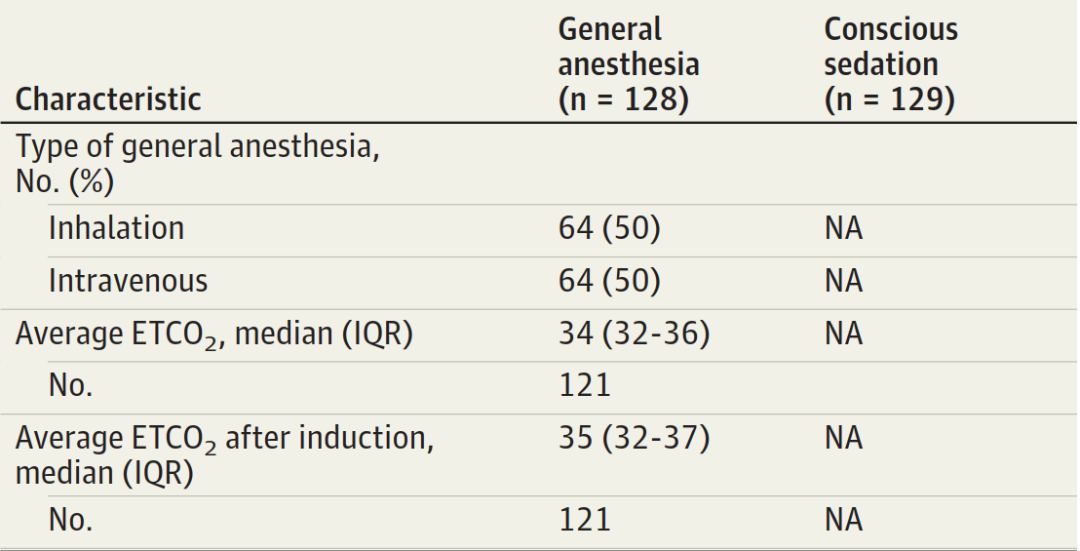

麻醉方案:所有麻醉操作均在麻醉医师指导下进行。为提高研究结果的普适性,麻醉方案明确了麻醉方式和所用药物的指导原则,但具体药物类别内的药物选择及剂量由主管麻醉医师根据具体参数判断决定。尽可能通过有创监测将血流动力学维持在严格范围内。

镇静方案:中度镇静采用芬太尼、咪达唑仑、右美托咪定和/或低剂量丙泊酚,可单独使用或联合使用。镇静目标深度为RASS评分-1至-3分(浅至中度镇静,对言语刺激有反应)。

无法耐受镇静的患者(如躁动、气道困难、意识丧失、误吸、血流动力学不稳定)需转为吸入性全身麻醉,并遵循相应方案。

全身麻醉:全身麻醉组患者接受麻醉诱导、肌松、气管插管,并使用挥发性麻醉药(七氟醚或地氟醚)或静脉麻醉药维持麻醉状态。诱导:采用丙泊酚和/或依托咪酯进行麻醉诱导,使用琥珀胆碱或非去极化肌松药,麻醉医师可根据情况加用利多卡因和芬太尼。诱导期间避免过度通气。静脉维持:丙泊酚输注速率为50-150μg/kg/min,按需追加非去极化肌松药和芬太尼(和/或瑞芬太尼输注)。吸入维持:七氟醚呼气末浓度为1%-2%或地氟醚呼气末浓度为3%-6%,按需追加非去极化肌松药和芬太尼(和/或瑞芬太尼输注)。

研究交叉:研究设计允许患者因严重躁动或癫痫发作、气道保护反射丧失、呕吐或误吸、无法维持气道、意识丧失、血流动力学不稳定,或麻醉医师和/或神经介入医师判定随机分配的麻醉方式存在其他禁忌证时,从初始分配组交叉至另一组。交叉情况包括从镇静组转为全身麻醉组及反之。镇静组转为全身麻醉组的患者采用吸入性麻醉方案,因时间限制无法进行亚随机化或设置全凭静脉麻醉。

结局指标:所有结局评估由经过认证且对麻醉分组设盲的研究人员在90d时通过面谈或电话进行。主要结局为90d mRS序贯评分。次要安全性和有效性结局包括:90d功能独立(mRS评分0-2分)、再灌注成功(脑缺血溶栓分级[TICI]≥2b级)、梗死体积、症状性和无症状性脑出血、机械通气时间、ICU住院时间和总住院时间、住院期间死亡率、90d生活质量(采用欧洲五维健康量表[EQ-5D-5L],评分基于美国常模及手术并发症(腹股沟血肿、血管穿孔/夹层、EVT装置故障等)。根据SITS-MOST分类标准,症状性脑出血定义为36h内NIHSS评分增加≥4分,且出现2型脑实质出血。神经影像学资料提交至试验影像核心实验室,由独立盲态影像评估人员对ASPECTS评分、动脉闭塞部位、EVT后梗死体积、再灌注后出血及TICI分级进行判定。

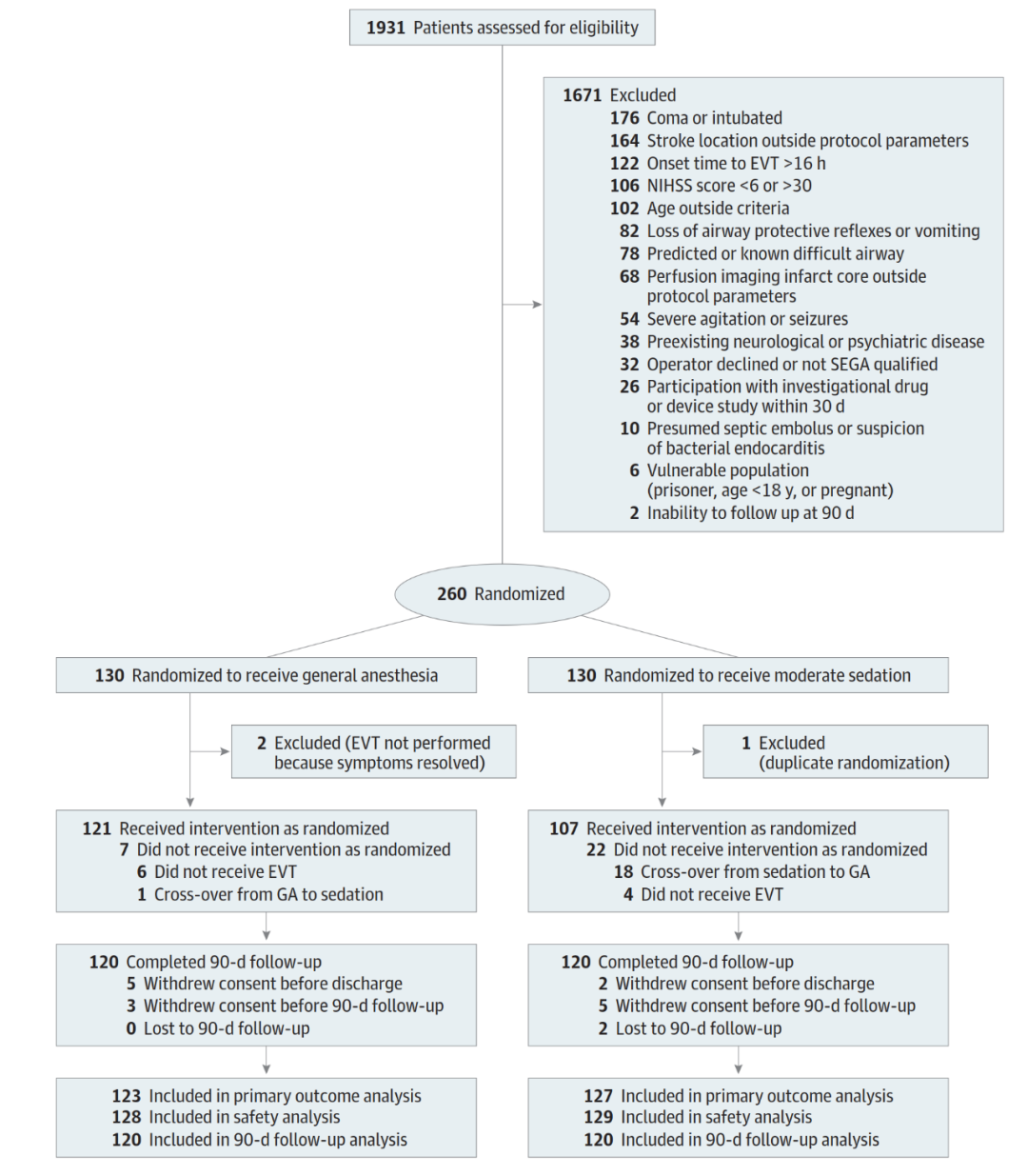

图1 CONSORT流程图

统计分析:设计阶段基于3项既往试验的合理场景进行了效能模拟,假设镇静组向全身麻醉组的交叉率为15%。样本量为260例时,若90d mRS序贯评分的真实OR≥1.5,贝叶斯主要分析检测全身麻醉优于镇静的效能为80%,最终后验概率阈值设定为OR>1时至少0.80。

贝叶斯分析可直接估算治疗获益和危害的概率,与临床决策需求一致。这些估算结果提供了传统频率学方法通常无法获得的见解。治疗获益或危害的概率通过结合既往证据与当前研究数据进行估算,结果称为后验概率,代表所研究治疗方案产生获益或危害的可能性。

该研究将试验成功定义为全身麻醉改善90d mRS评分的后验概率>80%——约为4:1的概率支持全身麻醉获益,该水平在贝叶斯分级体系中被归类为充分证据。该阈值通过设计模拟确定,纳入了3项既往RCT(SIESTA、AnStroke、GOLIATH;基于证据的先验OR值为1.46),确保了足够的效能且具有可行性。该阈值处于近期贝叶斯试验使用的70%-99%范围内,结合我们报告的完整后验分布、95%可信区间(CrI)及获益与危害概率,支持在无严格P值阈值的情况下进行细致的临床解读。

主要贝叶斯意向性治疗分析在全分析集人群中进行,定义为所有随机化、未撤回知情同意且具有90d结局数据的患者。采用有序逻辑回归模型分析主要有序结局,采用逻辑回归模型和线性回归模型分别分析次要二分类结局和连续结局。所有模型均纳入颈内动脉末端闭塞情况和卒中症状出现时间作为分层协变量。主要结局的预设次要分析包括符合方案集分析,排除了交叉至另一组的患者和未接受EVT的患者。所有分析均使用R软件4.2.3版本包进行。

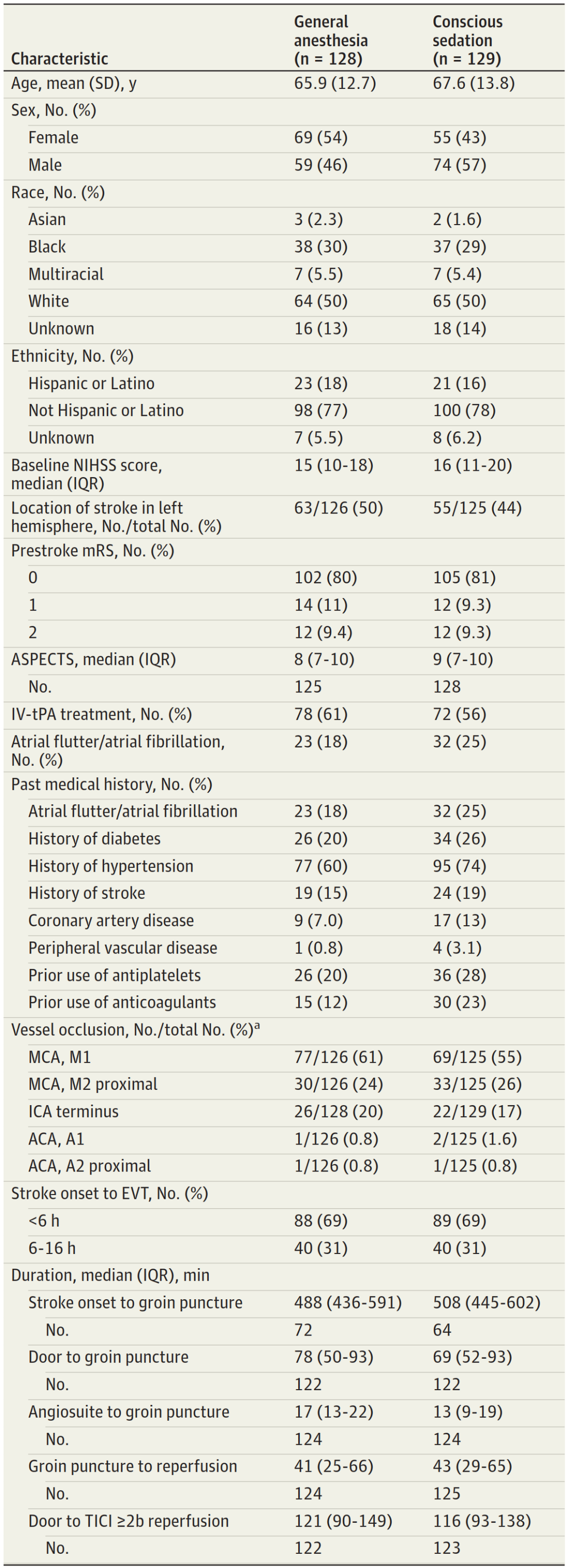

表1 患者基线特征与手术特征

结果

共筛选1931例患者,1671例因不符合纳入标准被排除。入组260例患者(平均[标准差]年龄66.8[13.3]岁;男性133例[52%],女性125例[48%]),其中130例(50%)分配至全身麻醉组,130例(50%)分配至镇静组(图1)。

全身麻醉组130例患者中,121例接受了分配的干预措施,7例未接受(6例因血管造影显示闭塞已缓解,1例因严重主动脉瓣狭窄交叉至镇静组)。全身麻醉组2例患者随机化后因静脉tPA治疗使神经功能缺损完全缓解,未进行EVT。

镇静组130例患者中,107例接受了分配的麻醉方式,18例因多种原因交叉至全身麻醉组,主要原因是躁动伴过度活动,导致介入医师无法安全进行取栓手术。4例患者因血管造影显示闭塞已缓解,未接受EVT。1例患者最初因单侧大脑中动脉急性闭塞入组,2周后发生对侧大脑中动脉闭塞时,未意识到其既往入组情况而再次随机化。总体交叉率为7.7%。主要结局分析纳入全身麻醉组120例患者和镇静组120例患者。所有随机化患者中,63%通过知情同意豁免入组,其余通过传统知情同意入组。

两组患者的基线特征和卒中特征相似(表1)。所有随机化患者的中位(四分位距)NIHSS评分为15(11-19)分,中位(四分位距)门-腹股沟穿刺时间为71(51-93)min。全身麻醉组的中位(四分位距)血管造影室-腹股沟穿刺时间为17(13-22)min,镇静组为13(9-19)min。全身麻醉组患者EVT期间收缩压低于140mmHg的中位(四分位距)时间为12(5-24)min,镇静组为11(1-26)min。

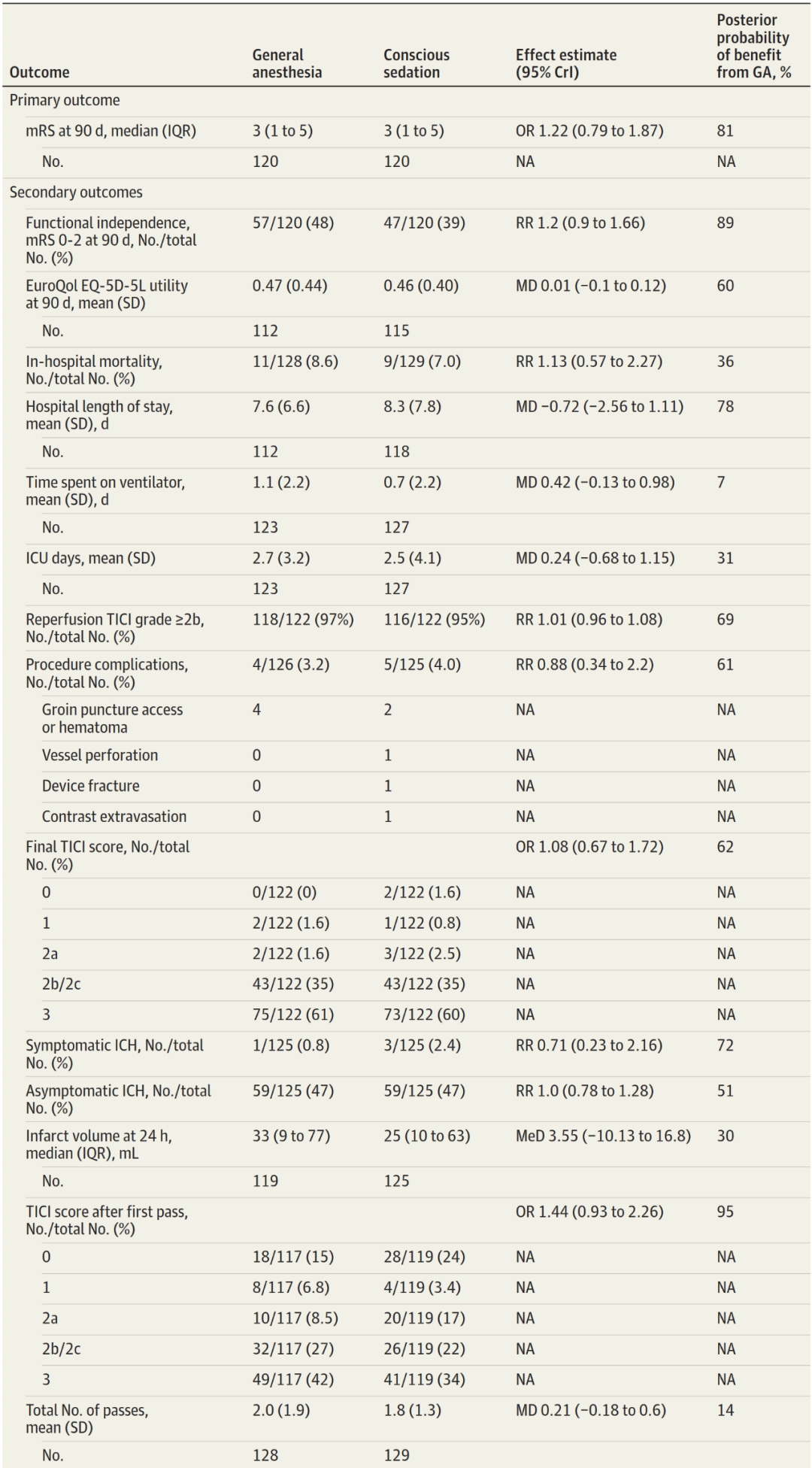

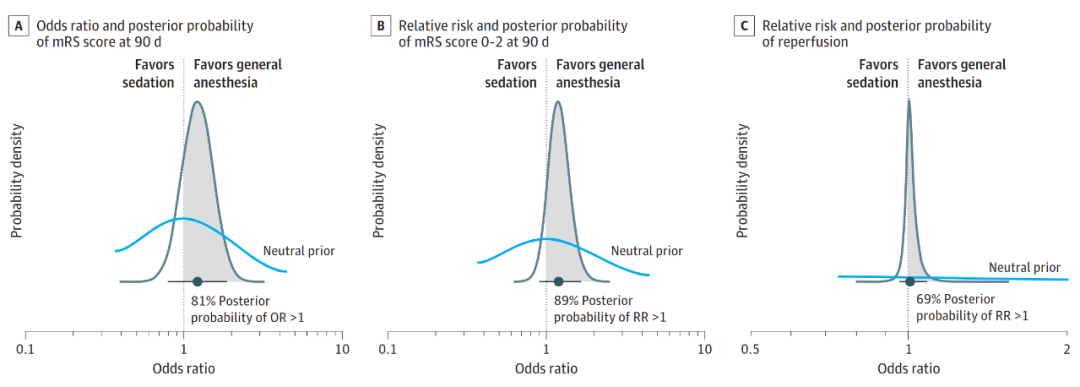

表2 结局结果

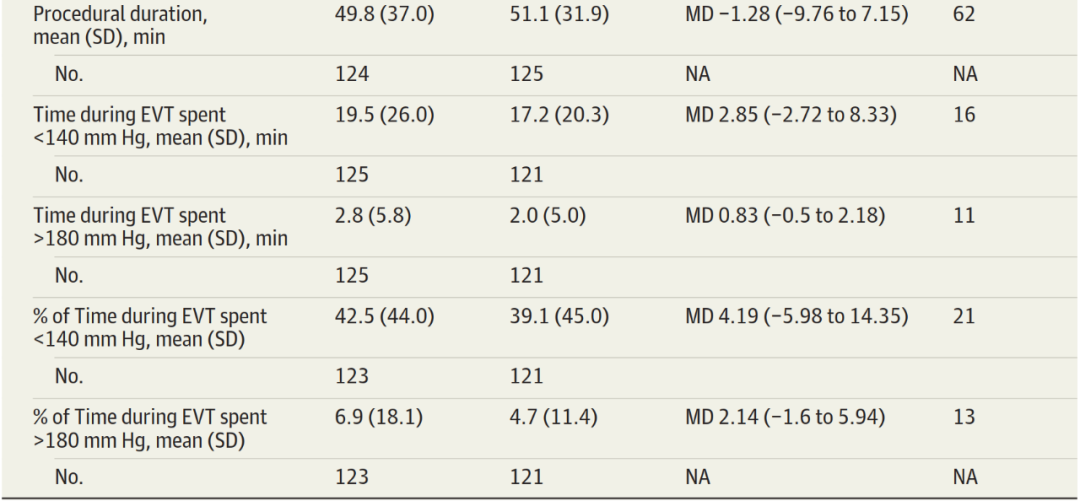

图2 90d mRS评分

横坐标为患者百分比(%),纵坐标为mRS评分(0-6分);蓝色柱形代表全身麻醉组(n=120),橙色柱形代表中度镇静组(n=120)。

主要结局

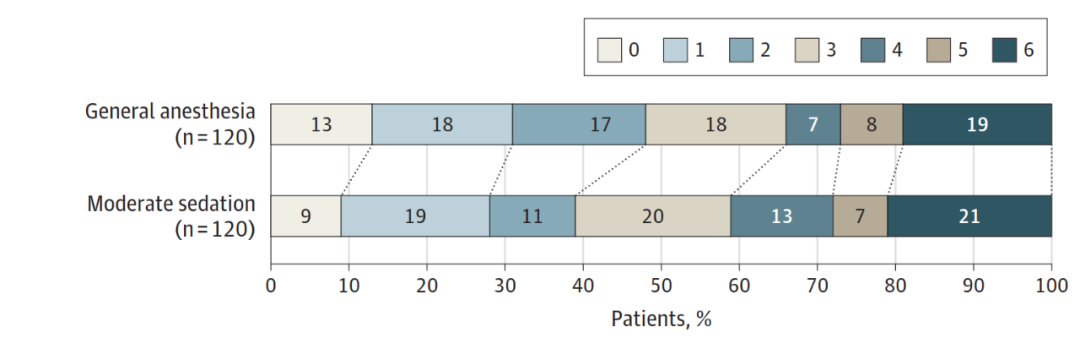

90d mRS序贯评分显示,全身麻醉组患者的残疾程度低于镇静组(图2)。主要结局90d mRS序贯评分的OR为1.22(95%CrI为0.79-1.87),全身麻醉组更优的后验概率为81%(表2和图3A)。在基于证据的先验分布下,全身麻醉组优于镇静组的概率为95%,OR为1.33(95%CrI为0.95-1.88)。对高血压病史和性别(基线特征不平衡因素)进行调整后的次要分析未改变结果。

图3 90d功能结局与取栓后即刻再灌注情况

A:90d mRS评分的OR及后验概率;B:90d mRS评分0-2分的RR及后验概率;C:再灌注的RR及后验概率。横坐标左侧为支持镇静,右侧为支持全身麻醉;中性先验为中间参考线;后验概率分别标注为81%(OR>1)、89%(RR>1)、69%(RR>1)。

次要结局与安全性结局

全身麻醉组90d功能独立(mRS评分0-2分)的发生率更高,RR为1.20(95%CrI为0.90-1.66),后验概率为89%(表2和图3B)。全身麻醉组再灌注成功率为97%,镇静组为95%,RR为1.01(95%CrI为0.96-1.08),全身麻醉组获益的后验概率为69%(表2和图3C)。两组手术并发症无差异。

全身麻醉组症状性脑出血发生率更低(0.8%[125例中1例] vs 2.4%[125例中3例]),RR为0.71(95%CrI为0.23-2.16),获益后验概率为72%。全身麻醉组住院期间死亡率略高(128例中11例[8.5%] vs 镇静组129例中9例[7.0%]),绝对增加1.6%。

除血管穿孔和造影剂外渗2项术中并发症与镇静组患者术中活动相关外,其余所有次要结局在两组间无差异。

结论

该随机临床试验表明,大血管闭塞相关急性缺血性卒中患者接受血管内治疗时,与中度镇静相比,全身麻醉可改善患者90d结局,且再灌注成功率更高。

麻海新知的述评

本试验中,前循环大血管闭塞相关急性缺血性卒中患者接受EVT时,采用全身麻醉相较于中度镇静,90d功能结局更优。尽管全身麻醉组的血管造影室-腹股沟穿刺时间因麻醉诱导比镇静组长4.5min,但全身麻醉组的再灌注成功率更高,且与患者功能结局相关。

该研究显示全身麻醉可改善结局,这与早期比较全身麻醉与镇静的研究结果不同。全身麻醉的获益可能是多因素的。首先,全身麻醉与再通率的有效改善相关,既往试验中再通率约提高9%。再通率的提高可恢复缺血半暗带的灌注,最终改善患者的功能恢复。其次,全身麻醉可通过降低脑代谢率,为AIS患者提供更好的局部脑氧合。脑电图研究表明,与镇静相比,全身麻醉下脑代谢率降低。一项既往试验表明,全身麻醉组患者的外周血氧饱和度和局部脑组织氧饱和度显著高于镇静组。在接受全身麻醉和镇静的老年手术患者中,也观察到类似的脑氧饱和度结果。尽管该研究未测量局部脑氧饱和度,但这些结果表明,接受全身麻醉的AIS患者可能比接受镇静的患者氧供需不匹配更少,从而改善结局。

麻醉药物对脑血流量和脑代谢需求具有不同影响,这可能会影响AIS患者EVT后的结局。在既往报道的7项随机试验中,5项采用静脉麻醉维持,1项采用吸入性麻醉维持,1项由麻醉医师自行决定。回顾性研究显示,吸入性麻醉药和静脉麻醉药均有改善功能恢复的趋势。本试验纳入了两种全身麻醉方式,但未足够效能检测不同全身麻醉方式之间的结局差异。

有人担心全身麻醉可能延长住院时间。尽管接受全身麻醉的患者可能需要更长的ICU住院时间和机械通气时间,但两组的总住院时间无差异。尽管全身麻醉组住院期间死亡率在数值上更高,但绝对增加量较小(1.6%),可能是偶然因素导致。两组手术并发症也无差异。7.7%的交叉率(主要从镇静组转为全身麻醉组,因躁动)可能避免了镇静组的一些不必要手术并发症。

本试验的局限性在于,全身麻醉和镇静均由麻醉医师管理。在美国,许多接受EVT并采用镇静的AIS患者由神经介入医师与认证护士共同管理。因此,可能需要进一步研究比较麻醉医师与非麻醉医师管理的EVT麻醉效果。此外,由于该研究纳入的是末次正常时间后<16h的患者,缺乏16-24h的数据。最后,当地研究者知晓干预措施,但结局评估由盲态研究人员进行。

原始文献:

Chen PR, Artime CA, Sheth SA, et al. Sedation vs General Anesthesia for Endovascular Therapy in Acute Ischemic Stroke: The SEGA Randomized Clinical Trial. JAMA Neurol. 2025. doi: 10.1001/jamaneurol.2025.3775.

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)