首页 > 医疗资讯/ 正文

论坛导读:阿尔茨海默病(AD)是临床最为常见的神经变性疾病,以进行性认知功能减退为主要临床特征。目前我国约有 1000 万 AD 患者,预计到 2050 年这一数字将达到 4000 万。仑卡奈单抗(lecanemab)和多奈单抗(donanemab)是首批具有确切证据显示可减缓阿尔茨海默病患者认知与功能衰退进程的单克隆抗体。然而,针对其临床价值与上市许可,学界观点分歧明显——从坚定支持到强烈反对,形成了鲜明的对立局面。值得注意的是,在其他具有相似残疾改善幅度的疾病中(如多发性硬化或类风湿性关节炎),治疗创新往往以截然不同的方式被接受。这种反差促使我们重新思考阿尔茨海默病治疗创新所面临的独特科学与社会背景。

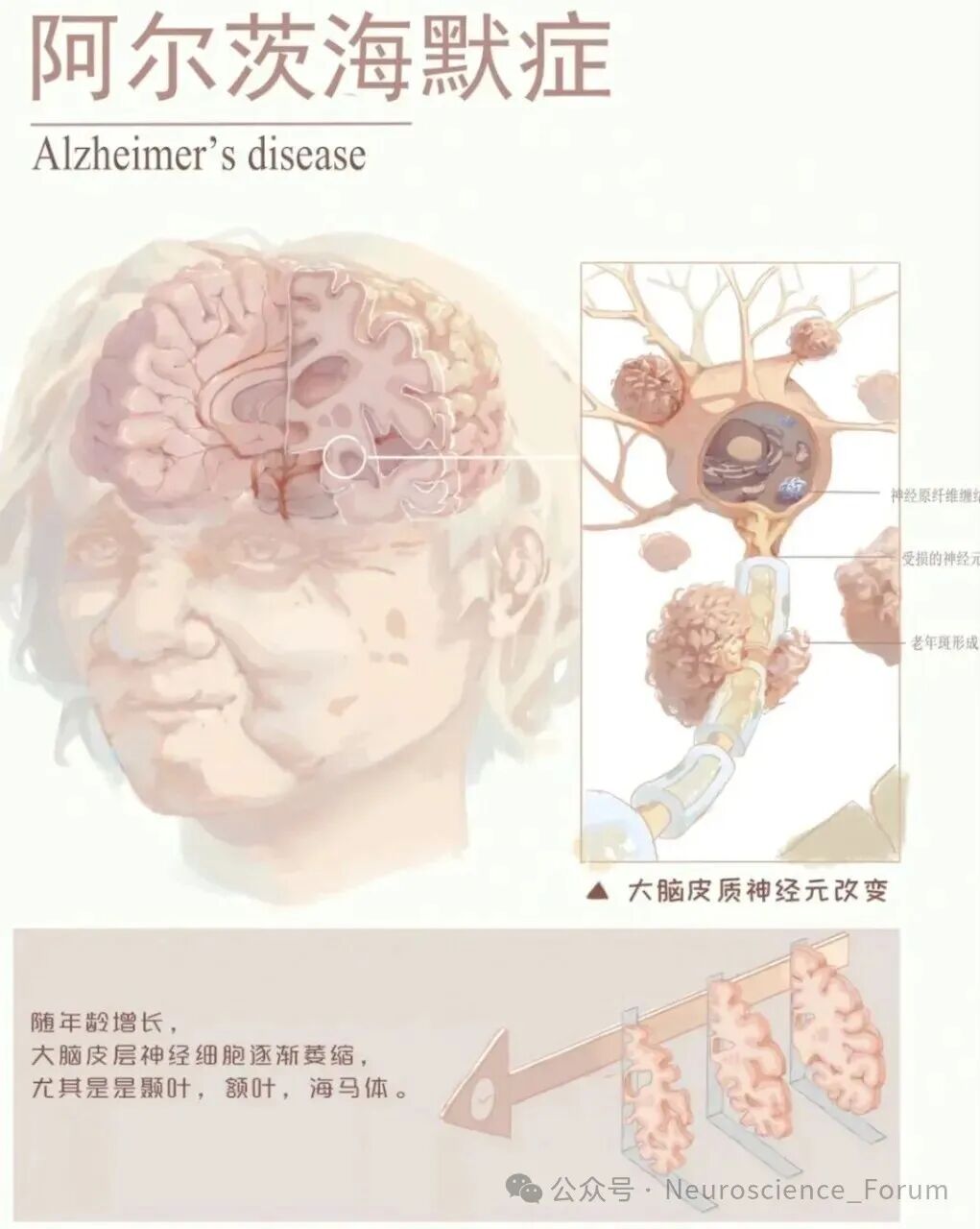

阿尔茨海默病(AD)是临床最为常见的神经变性疾病,以进行性认知功能减退为主要临床特征。最早于1906年被报道,并在1910年由 Kraepelin 正式命名。直到1976年,Robert Katzman 才明确指出:阿尔茨海默病与所谓“老年性痴呆”本质上是同一疾病过程,应作为一种独立的神经退行性疾病加以认识。他首次将阿尔茨海默病定义为一种主要的致死性疾病,这一定义重塑为阿尔茨海默病研究铺平了道路,并经由1990—1999年的“脑科学十年”延展至当代的研究阶段。

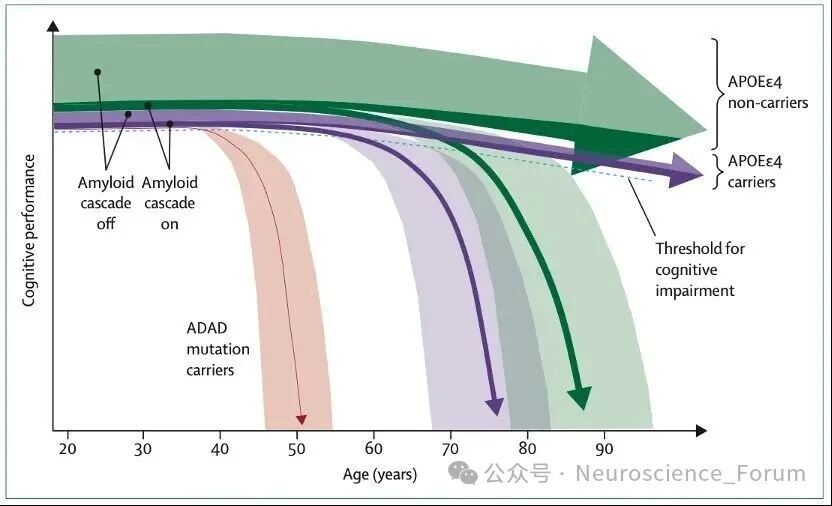

目前已识别出至少三种在认知演变轨迹上相对独立的群体。这些群体在发病率、起病年龄、tau病理与神经退行性变的分布模式、临床表型以及认知下降速度等方面均表现出明显差异:①常染色体显性AD相关基因突变携带者;②携带APOE ε4等位基因且生物标志物呈阳性的个体;③不携带APOE ε4等位基因但生物标志物为阳性的个体。淀粉样蛋白的聚集速度、tau病理的进展时机以及认知障碍的出现,受到多种随机因素的共同调控,包括非APOE遗传变异、非AD共病病理(如TDP-43、α-突触核蛋白)、年龄、性别、生活方式、身体衰弱状态以及环境暴露等。

无论在何种临床场景下,详尽的病史采集始终是认知评估的核心环节。阿尔茨海默病相关的认知、行为及功能症状通常呈现渐进性、模式化的发展特点。需要强调的是,认知障碍的早期表现并不总是记忆下降。部分患者可能以行为或情感症状为首发表现,如淡漠、焦虑、抑郁、冲动控制障碍、社交不适或睡眠-觉醒节律紊乱。另一些患者则可能以精神病性症状(如幻觉、妄想)或轻度运动功能改变(如步态变慢、握力减弱)为主要临床特征。在这些情况下,均应考虑进行系统性的认知评估,因为AD的早期病理改变可能早于典型认知症状出现。

阿尔茨海默病患者的药物治疗不仅受到临床和科学因素的驱动,也受到社会、文化和情境因素的影响。治疗应采取全面、个体化和分层的策略,将非药物干预作为基石,谨慎使用对症药物,并为符合条件的早期患者审慎引入抗Aβ单抗,同时深刻理解其效益-风险比和巨大的医疗系统实施挑战。阿尔茨海默病在临床表现上差异极大,其中早期记忆丧失是大多数患者的主要特征。随着疾病进展,BPSD(如冷漠、躁动、攻击、妄想、失眠等)以及身体功能衰退会逐渐出现,并常伴随其他健康问题和社会挑战,对患者及照护者均造成严重影响。治疗应优先处理社会、躯体及行为问题,然后再针对认知症状进行干预。在阿尔茨海默病的早期阶段,BPSD有时可能比认知症状更为明显,从而造成诊断上的挑战。大约一半的患者在阿尔茨海默病发病时就存在冷漠,三分之一的患者易怒,四分之一的患者则表现出抑郁、躁动和睡眠障碍。阿尔茨海默病中的BPSD与疾病阶段之间的关联较为松散,但往往会随时间波动,呈现数周或数月的周期性变化,表现为症状的自发缓解与复发。

根据《中国阿尔茨海默病报告2025》,中国阿尔茨海默病及相关痴呆患者总数已攀升至1699万,占据全球病例数的29.8%。这意味着,平均每20个中国家庭中,便有1人深受阿尔茨海默病之苦。目前,阿尔茨海默病的发病机制尚未完全明确,目前主要有β淀粉样蛋白(Aβ)假说、Tau蛋白假说、神经递质失衡假说及炎症与免疫机制假说等等。

提升诊断能力至关重要,尤其是通过PET或脑脊液(CSF)生物标志物确认淀粉样蛋白状态。随着血液生物标志物标志物逐步标准化,结合规范化阈值,并对阿尔茨海默病理具有高精度预测价值时,PET和CSF检测在高达90–95%的病例中可被取代,这将显著提升诊断可及性。然而,即便在当今,许多高收入国家的记忆门诊仍主要依赖低技术、低成本的诊断与管理手段——包括神经心理学测试、偶尔的CT扫描、传统老年医学知识,以及经常不当使用的精神类药物。

自 Katzman 发表开创性论文到首个对症药物问世(1993年胆碱酯酶抑制剂他克林获批)间,历时整整17年。由于他克林具有显著肝毒性,其临床使用很快被暂停,随后自1996年起,多奈哌齐、卡巴拉汀和加兰他敏相继获批,2002年NMDA受体拮抗剂美金刚也投入临床。Ⅲ期临床试验证实,这些药物可在一定程度上改善痴呆患者的认知表现,被认为可延缓认知和功能退化约6个月——然而,这一效应在疾病自然病程往往超过十年的背景下仍显有限。起初,胆碱酯酶抑制剂和美金刚被广泛处方,但随后几年,针对其临床有效性的质疑逐渐增加。

自2021年以来,围绕阿尔茨海默病药物疗效的证据解读分歧进一步扩大,尤其是在美国食品药品监督管理局(FDA)对阿杜那单抗(aducanumab)作出备受争议的加速批准之后。该批准基于其在两项Ⅲ期临床试验中显著清除脑内β-淀粉样斑块的替代性终点,而其中仅有一项显示出部分临床获益信号。在阿杜那单抗结果尚存争议的背景下,仑卡奈单抗(lecanemab)与多奈单抗(donanemab)在大规模、设计严谨的Ⅲ期试验中,明确且可重复地证实了其对阿尔茨海默病患者认知与功能衰退进程的修饰作用,已先后获得FDA及多国卫生监管机构的常规批准。虽然在18个月的观察期内,治疗组与安慰剂组的患者均出现了认知下降,但接受单抗治疗者的整体衰退速度显著减缓。

需要强调的是,抗β-淀粉样蛋白单克隆抗体虽代表了阿尔茨海默病治疗的重要里程碑,但并非唯一能够改变疾病进程的创新手段,也不应被视为短期内唯一可能取得突破的方向。针对非淀粉样途径的药物正在积极研发之中。与此同时,数字生物标志物——通过可穿戴设备、远程监测与数字健康技术捕捉生理和病理信号——有望在认知障碍筛查中实现比传统神经心理评估更高的灵敏度与可扩展性。新的影像学与体液标志物(尤其是血液生物标志物)已能精准识别阿尔茨海默病相关的生物学改变,为重塑神经退行性疾病的临床分类体系奠定了基础。随着对风险因素的深入认识,面向阿尔茨海默病高风险但尚未出现认知障碍人群的二级预防试点研究也正在逐步展开。

过去几十年来,有关改善阿尔茨海默病患者生活质量的治疗策略的知识与实践显著增长。结构化的非药物性干预方案已被用于管理BPSD(行为和心理症状),同时配合使用较以往更具耐受性的药物。针对认知障碍的对症治疗药物,尽管疗效有限,但促使医疗系统建立了专门的专家护理网络,从而改善了诊断与治疗的可及性。阿尔茨海默病的抗β淀粉样蛋白单克隆抗体疗法代表了最新的治疗工具,并有望在长期内改善患者的生活质量。尽管“疾病中心”“患者中心”和“人群中心”三种视角在认识论和技术路径上存在明显差异,且学界围绕它们的讨论时常激烈,但三者之间也存在诸多重要共识,其中尤以共病理(co-pathology)与脑储备(brain reserve)最具代表性。

信源:https://www.thelancet.com/series-do/alzheimers-disease

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)