首页 > 医疗资讯/ 正文

引言

程序化镇静是儿童在接受诊断和治疗性操作时,用于管理疼痛和焦虑的主要手段。儿科患者易发生上呼吸道阻塞、其他呼吸系统事件及低氧血症。此外,由于患儿往往焦虑程度更高或配合度较低,常需要更深程度的镇静,这使他们更容易出现呼吸抑制。因此,持续的血氧监测和辅助供氧可能有助于降低此类并发症的风险。在临床实践中,补充氧气通常通过传统鼻导管(低流量给氧,LF)或高流量鼻导管(HFNC)进行。HFNC能够输送经过加温加湿的高流量气体,维持呼气末正压,并能稳定地输送氧气,提供固定且较高的吸入氧浓度。虽然HFNC在预防镇静期间低氧血症方面可能最为有效,但它并非对所有接受镇静的患者都是必需的。HFNC设备可能并非在所有镇静场所都能配备。临床医生还应考虑其成本效益、可能的并发症(如鼻黏膜损伤、高碳酸血症或气压伤)以及患者的舒适度。

因此,本研究旨在探讨对于无肺部疾病的儿童,在中度至深度镇静期间常规供氧是否为预防低氧血症和通气不足的必要措施,并确定HFNC是否为最佳的给氧方式。

方法

纳入标准:(i)年龄小于18岁的儿童;(ii) ASA分级为I、II或III级;(iii) 在2021年4月至2024年4月期间,因检查或内镜操作需要接受中度至深度镇静。

排除标准:(i)患有呼吸系统疾病或呼吸窘迫、气胸、颅内压增高、近期有鼻出血史、接受过气道手术、完全性鼻塞、颅底骨折及肺动脉高压的儿童。

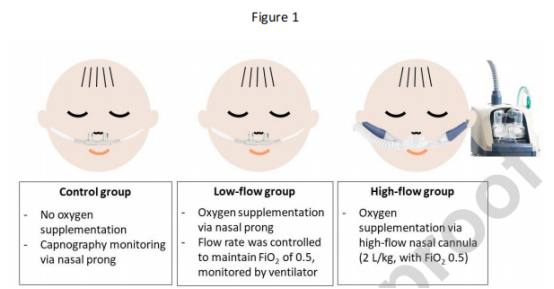

分组方法:受试儿童被随机分配至三组:对照组、低流量组和高流量组。

对照组:为所有受试者放置鼻导管,但不输送氧气。

低流量组:通过鼻导管补充氧气。氧气流速设定为婴儿≤2升/分钟,儿童≤6升/分钟。通过将鼻导管连接至呼吸机的辅助氧气端口来输送氧气,并根据呼吸机监测指标调整流速,以维持吸入氧浓度为0.5。

高流量组:通过Optiflow装置输送加温加湿的空气,流速设定为2升/公斤/分钟,初始吸入氧浓度设定为0.5。

随机化

研究采用混合区组随机化方法,区组大小为3或6,分配比例为1:1:1。随机化序列使用SAS软件生成。分层因素包括研究机构和年龄(0-12个月[婴儿],13-36个月[幼儿],37个月-5岁[学龄前],6-12岁[学龄儿童],13-18岁[青少年])。

通过网络平台,使用由首尔大学医院医学研究合作中心准备的随机化表格进行随机分配。该过程的管理和操作由首尔大学医学研究合作中心监督。随机化信息由独立于临床研究者的专人进行访问和管理。一位不参与本研究工作的麻醉护士,通过准备编码且密封的不透明信封来执行随机分配序列,以确保分配隐蔽。

受试儿童、其监护人以及结果评估者对分组情况设盲,然而,实施镇静的负责麻醉医师则不设盲。

镇静与监测

持续评估的生命参数包括:脉搏血氧仪、二氧化碳波形图、经皮二氧化碳分压、血压及心率。

术前用药方面,给予右美托咪定1微克/公斤(最大剂量50微克),输注时间超过10分钟;或给予咪达唑仑0.05至0.1毫克/公斤(最大剂量5毫克)。在镇静维持期间,先单次推注丙泊酚1毫克/公斤,随后以75至100微克/公斤/分钟的速率持续输注。根据临床判断,可额外使用氯胺酮等其他药物。

对于对照组和低流量组,通过鼻导管进行二氧化碳波形图监测。对于高流量组,则将20G导管连接至二氧化碳采样管末端,并将其置于患儿口鼻前方进行监测。尽管波形振幅较小,但在生成图形后即开始监测。

镇静深度使用儿科镇静状态量表进行评估,以确保达到最佳镇静水平并保障受试者安全。PSSS评分范围从0到5分,5分代表患者完全清醒和警觉,0分代表伴有生理参数异常的深度镇静或患儿无法被唤醒的麻醉状态。镇静操作的目标是使PSSS评分维持在1至2分之间。

结局变量

本研究的主要目的是评估氧疗的效果,以及高流量鼻导管对接受中深度镇静患儿的氧合和通气功能障碍的影响。主要结局指标为镇静期间不同给氧方法下的低氧血症发生率。低氧血症定义为操作过程中外周血氧饱和度≤95%且持续超过5秒。

次要结局指标包括:

镇静期间SpO₂ ≤90%的发生情况

经皮监测所得二氧化碳分压的最大值、最小值和平均值

镇静期间的最低SpO₂值

为改善氧合和呼吸所需采取的救援干预措施(例如:对对照组给予氧气、增加低流量组的氧流速、提高高流量组的吸入氧浓度、托下颌、头后仰、放置口/鼻通气道、面罩正压通气、置入声门上气道装置、气管插管等)

镇静相关并发症

结果

受试者流程与基线特征

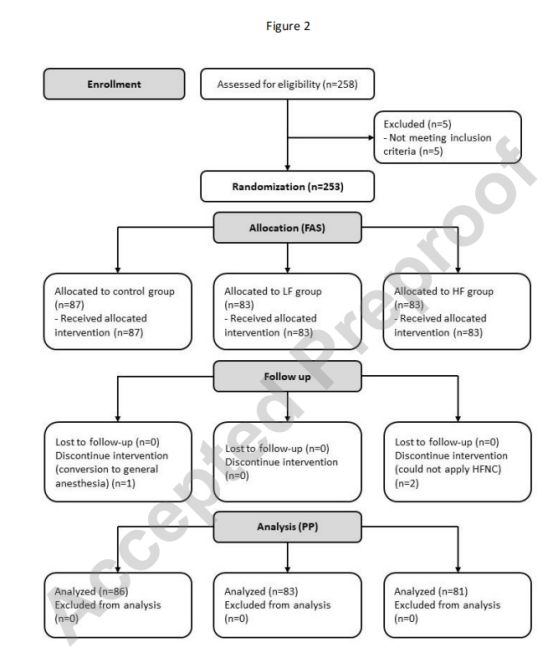

本研究共招募了258名参与者;其中5人不符合纳入标准并被排除。最终,253名参与者被随机分配(对照组:87人,低流量组:83人,高流量组:83人)。随机化后,有3名参与者(对照组1人,高流量组2人)提前中止试验。因此,共250名参与者(对照组:86人,低流量组:83人,高流量组:81人)被纳入符合方案集分析(图2)。

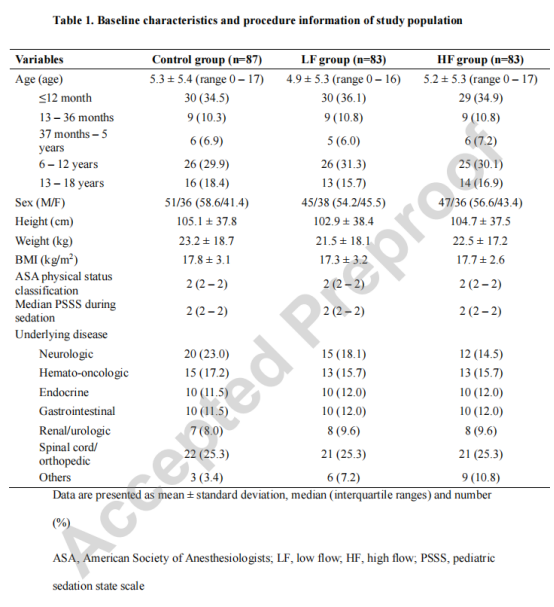

表1总结了这些参与者的人口统计学数据。各组在年龄、性别、身高、体重和身体质量指数方面均无显著差异。此外,患者基础疾病的分布在组间也无显著差异。

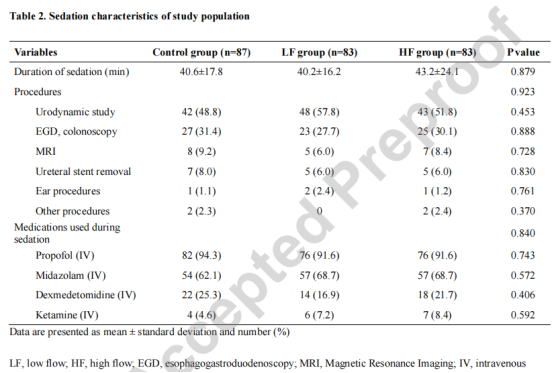

表2总结了所执行的手术和使用的镇静药物。三组间的平均镇静时间和手术类型没有差异。丙泊酚是所有组别中最常用的镇静剂(对照组、低流量组和高流量组的使用率分别为94.3%、91.6%和91.6%),其次是咪达唑仑、右美托咪定和氯胺酮。

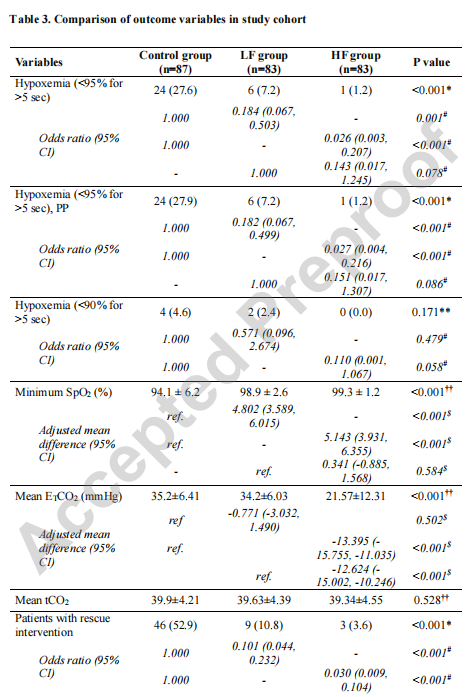

主要结局:低氧血症发生率

低氧血症发生在对照组中的24名(27.6%)、低流量组中的6名(7.2%)和高流量组中的1名(1.2%)儿童中(p<0.0001)。在对分层因素(研究机构和年龄)进行调整后,与对照组相比,低流量组和高流量组发生低氧血症的估计比值比分别为0.184(95%CI,0.067 – 0.503;p=0.001)和0.026(95% CI,0.003 – 0.207;p<0.001)。与低流量组相比,高流量组发生低氧血症的比值比为0.143(95% CI,0.017 – 1.245;p=0.078)。

与低流量组相比,高流量组的低氧血症比值比为0.143(95% CI,0.017 – 1.245;p=0.078)。在符合方案集分析中也观察到了类似的结果。

次要结局与并发症

严重低氧血症:SpO₂ <90%持续超过5秒的情况发生在对照组4名(4.6%)、低流量组2名(2.4%)儿童中,高流量组则无此情况发生。

二氧化碳水平:镇静期间,高流量组的平均呼气末二氧化碳分压低于其他组(所有p<0.001)。然而,各组间的平均经皮二氧化碳水平无显著差异。

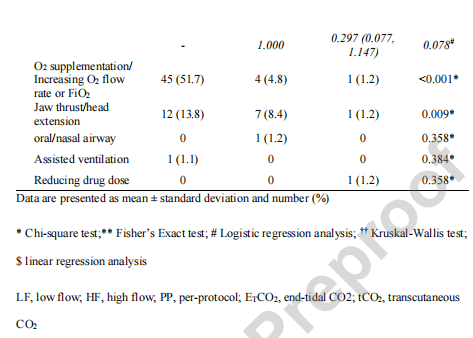

救援干预:对照组需要救援干预的频率显著高于低流量组和高流量组(分别为52.9% vs. 10.8% vs. 3.6%;p<0.001)(表3)。

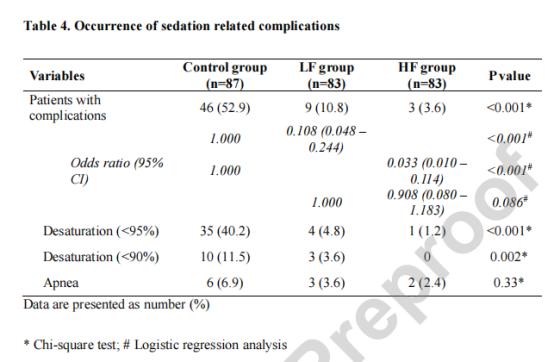

镇静相关并发症:如表4所示,镇静相关并发症发生在对照组46名(52.9%)、低流量组9名(10.8%)和高流量组3名(3.6%)儿童中(p<0.001)。所有并发症均为呼吸系统事件,其中去饱和最为常见,其次是呼吸暂停。与对照组相比,低流量组和高流量组发生并发症的比值比分别为0.108和0.033,表明其风险显著降低。所有镇静相关并发症均得到解决,无后遗症,也未发生其他严重并发症。

结论

在儿童中深度镇静过程中,常规辅助给氧能够有效预防低氧血症的发生。低流量给氧是一种合理的选择,因为它不仅能有效减少低氧血症,而且相较于高流量给氧更具成本效益,也更易于普及使用。

爱儿小醉 点评

这项前瞻性、多中心、随机对照试验阐述了在接受中深度镇静的儿童中补充氧气的有效性以及高流量鼻导管的临床可行性。尽管氧气补充在成人镇静过程中的作用仍存在争议,但儿童生理上更易在深度镇静期间发生上呼吸道梗阻,这可导致快速发生的低氧血症。该研究结果支持,即使对于无潜在呼吸系统疾病的儿童,中度至深度镇静期间也需要补充氧气,而常规给氧方式已能充分降低低氧血症及镇静相关并发症的发生率。对高流量给氧在特定场景下的潜在优势还需更大规模研究。

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)