首页 > 医疗资讯/ 正文

2025年美国心脏协会科学会议(AHA)于11月7-10日在新奥尔良隆重举行,中国医学科学院阜外医院发布了主动脉疾病诊疗领域的系列重要研究成果。五项创新研究分别从新型支架系统优化、分期手术策略、疾病机制探索、颈动脉闭塞治疗及风险预测模型等维度取得突破性进展,展现了我国在主动脉疾病领域从基础研究到临床转化的全链条创新能力,为提升全球主动脉疾病诊疗水平提供了重要循证依据。

1. 阿托伐醌通过MARCH3介导的GP130降解减轻肥厚型心肌病

研究背景

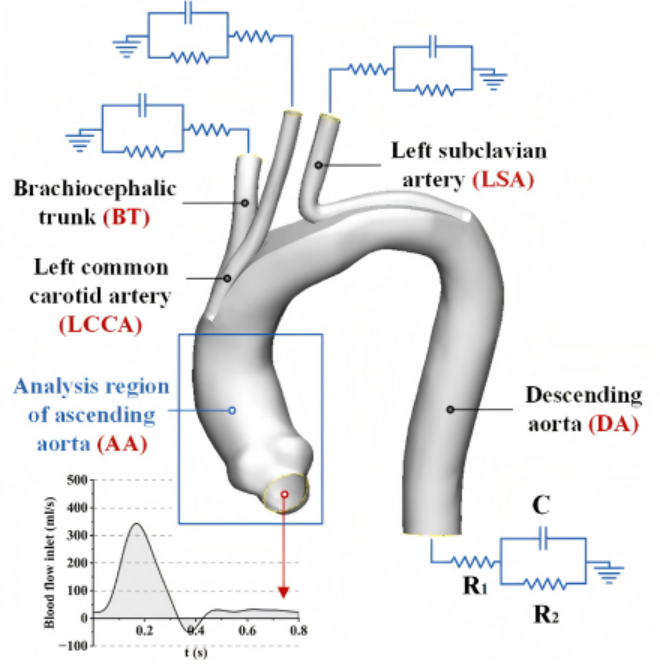

凹槽式主动脉弓分支支架系统为主动脉弓病变治疗提供了新选择。然而,该创新技术的治疗效果及适宜植入方案尚不明确。本研究通过量化血流动力学结果评估凹槽式主动脉弓分支支架系统疗效,并探索针对个体患者的优化方案以进一步提升其性能。

研究方法

基于首例人体病例在凹槽式主动脉弓分支支架系统植入前后的CT血管成像数据开展数值模拟,通过三元素Windkessel模型获取边界条件,针对患者特异性主动脉直径进行凹槽角度α的优化分析。

研究结果

研究显示:凹槽式主动脉弓分支支架系统植入能有效维持弓上分支血流,且无论术后血压处于正常范围(120/80 mmHg)或高血压状态(180/140 mmHg)均不会显著影响升主动脉压力及血流动力学环境。增大凹槽角度可改善弓上分支灌注,但会同时增加升主动脉区域的压力及振荡剪切指数。当凹槽角度在150°-180°范围内变化时,参数波动较120°-150°范围更为显著。此外,凹槽式主动脉弓分支支架系统对时间平均壁面剪切力等血流动力学参数的影响在主动脉直径较小的患者中更为明显。对于具备以下特征的患者:(1)较大的升主动脉与降主动脉直径,或(2)较小的升主动脉-降主动脉直径差,其植入支架后的升主动脉压力、弓上分支灌注及总能量损失均低于其他患者。

研究结论

本研究结果可为评估凹槽式主动脉弓分支支架系统疗效、指导支架设计与方案制定提供理论基础。

2. 全主动脉弓置换联合象鼻术中主-髂股动脉旁路术有助于常温髂动脉灌注下二期胸腹主动脉修复

研究背景

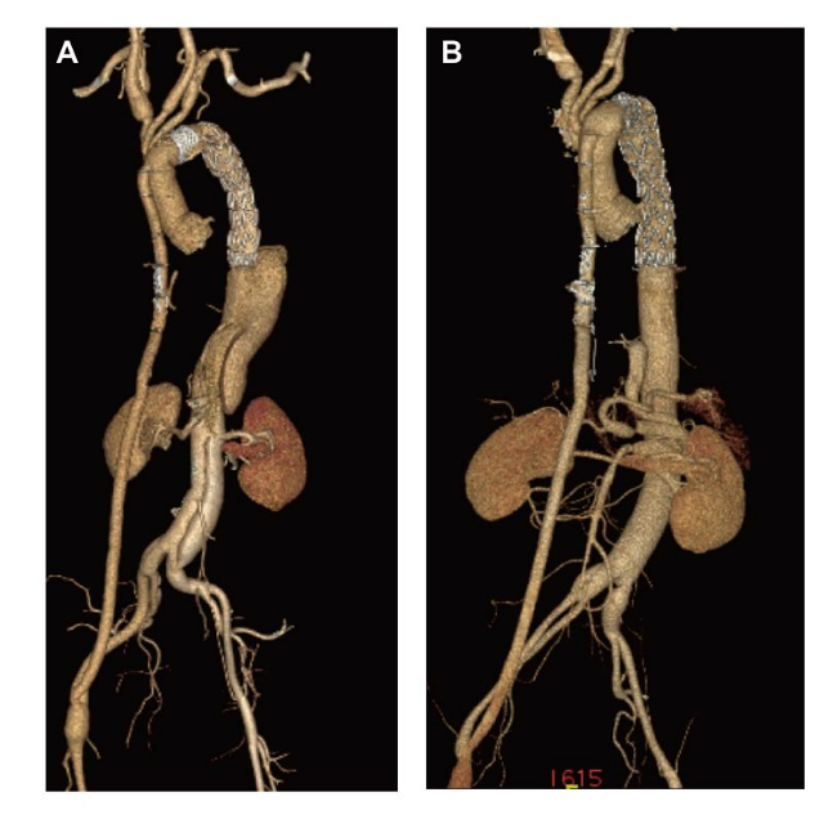

胸腹主动脉修复术是高风险复杂手术,常作为结缔组织病、广泛主动脉病变或升主动脉/全弓置换术后病变进展患者的二期手术。在初次全主动脉弓置换术中实施主-髂股动脉旁路术可提供可靠远端灌注,或有助于优化后续胸腹主动脉修复。但其临床价值尚不明确。本研究旨在评估主-髂股动脉旁路术对全主动脉弓置换联合象鼻术后分期行胸腹主动脉修复患者早期及长期结局的影响。

研究方法

纳入2012年1月至2022年12月期间在同一医疗中心接受全主动脉弓置换联合象鼻术后、在常温髂动脉灌注下行胸腹主动脉修复的患者。排除既往有胸腹手术或胸主动脉腔内修复史者,共62例患者入组。根据前期全主动脉弓置换术中是否接受主-髂股动脉旁路术分为A组(接受旁路术,n=17)和B组(未接受旁路术,n=45)。主要终点为复合不良事件和长期生存率。复合不良事件包括30天死亡率、持续性卒中、持续性截瘫及需持续透析的急性肾衰竭。通过逻辑回归分析确定不良事件的预测因素。

研究结果

两组30天死亡率(5.9% vs. 6.7%,P=1.000)和复合不良事件发生率(5.9% vs. 15.6%,P=0.427)均较低。与B组相比,A组手术时间显著缩短(436.6±110.8分钟 vs. 519.7±155.1分钟,P=0.048),术中新鲜冰冻血浆输注量减少[200.0 (0.0-600.0) mL vs. 600.0 (0.0-900.0) mL,P=0.039],引流管留置时间缩短[10.0 (8.0-12.0)天 vs. 12.0 (10.0-15.0)天,P=0.037]。多因素逻辑回归确认手术时间是复合不良事件的独立危险因素(比值比1.01,95%CI 1.00-1.02;调整后P=0.013)。60例(96.8%)患者完成中位52.8±35.6个月随访,Kaplan-Meier分析显示两组长期生存率无显著差异(对数秩检验P=0.777)。

研究结论

全主动脉弓置换联合象鼻术中实施主-髂股动脉旁路术可确保持续远端灌注,通过缩短手术时间和降低技术难度为二期胸腹主动脉修复创造有利条件。

3. 胸主动脉瘤发病机制与治疗靶点的多组学分析

研究目的

胸主动脉瘤是重大公共卫生问题。本研究旨在识别药物靶点并阐明胸主动脉瘤的致病机制。

研究方法

研究人员基于35,559名冰岛人群的大规模蛋白质数量性状位点研究,选取4,907种循环蛋白作为暴露数据,以芬兰基因研究作为结局数据。采用双向孟德尔随机化分析与共定位分析确定胸主动脉瘤的潜在治疗靶点,并在英国生物样本库中验证结果。通过血浆转录组学和单细胞RNA测序验证发现,并利用蛋白质印迹和免疫荧光染色检测主动脉组织中潜在药物靶点的表达。

研究结果

孟德尔随机化分析显示LTBP4与胸主动脉瘤风险显著相关。血浆转录组学表明胸主动脉瘤患者LTBP4显著上调(曲线下面积0.76)。单细胞RNA测序分析发现LTBP4主要在成纤维细胞中表达,且在TGF-β通路功能调控中发挥核心作用。体外实验证实胸主动脉瘤组织中LTBP4蛋白表达显著升高。免疫荧光染色显示LTBP4主要定位于主动脉中层的细胞外基质。

研究结论

本研究创新性地整合孟德尔随机化与多组学及体外实验,确立LTBP4作为胸主动脉瘤的潜在治疗靶点,同时阐明LTBP4在成纤维细胞中通过调控TGF-β信号通路参与胸主动脉瘤致病机制的重要作用。

4. 颈总动脉闭塞的长期结局:腔内治疗与开放手术治疗对比研究

研究目的

本研究旨在总结本中心对颈总动脉闭塞患者采取不同治疗策略(腔内治疗与开放手术治疗)的临床经验。

研究方法

回顾性分析2015年9月至2023年8月期间在本中心接受治疗的28例连续入组颈总动脉闭塞患者的临床资料。评估指标包括基线资料、手术相关数据、术后信息及长期随访结果。

研究结果

共治疗28例患者的29处颈总动脉闭塞病变。两组患者基线资料无统计学差异。腔内治疗组与开放手术组的血管重建成功率分别为77.8%和100%(P=0.265)。腔内治疗组造影剂用量显著高于开放手术组(160.00[115.00-190.00] ml vs. 0.00[0.00-0.00]ml, P<0.05)。腔内治疗组在术后引流量、引流时间及住院天数方面均显著优于开放手术组(P<0.05)。开放手术组患者术前症状全部获得完全缓解,而腔内治疗组仅22.22%患者实现完全缓解(P<0.05)。腔内治疗组术后1、3、6、12、36、60及84个月免于再闭塞/再干预率分别为100.00%、90.91%、63.64%、60.00%、37.50%、16.67%和16.67%;开放手术组同期分别为90.00%、90.00%、90.00%、75.00%、75.00%、66.70%和66.70%。

研究结论

对于颈总动脉闭塞患者,腔内治疗具有微创优势且适用于大动脉炎患者;开放手术治疗则具有成功率更高、长期免于再闭塞/再干预率显著更优的特点。

5. 生物年龄加速与早期烟草暴露对主动脉瘤发病的影响:英国生物样本库大规模前瞻性队列研究

研究背景

主动脉瘤是影响预期寿命的致命性血管疾病。理论提示生物年龄比实际年龄更能反映血管老化程度。早期烟草暴露可能造成持续性血管损伤并加速衰老进程。然而,生物年龄加速与早期烟草暴露对主动脉瘤风险的独立贡献及其协同作用尚不明确。

研究方法

纳入英国生物样本库268,491例参与者。采用KDM-BA和PhenoAge算法基于临床特征计算生物年龄。通过包含宫内烟草暴露和吸烟起始年龄的自填问卷评估早期烟草暴露。使用Cox比例风险模型分析生物年龄加速、早期烟草暴露与主动脉瘤发病的关联,并检验两者的相乘与相加交互作用。分别对胸主动脉瘤和腹主动脉瘤进行亚型特异性分析。

研究结果

生物年龄加速与早期烟草暴露均显著增加主动脉瘤发病风险。每标准差增加,PhenoAge和KDM-BA加速分别与26-35%和27-41的主动脉瘤风险升高相关。生物年龄加速最高四分位组患者的主动脉瘤累积发病率显著升高(趋势P<0.001)。宫内烟草暴露使主动脉瘤风险增加21%。与从不吸烟者相比,成年期、青少年期和儿童期开始吸烟者的主动脉瘤风险逐级升高(风险比分别为2.23、2.26和2.57)。同时具有生物年龄加速最高四分位和早期烟草暴露的个体风险显著叠加,儿童期吸烟合并高KDM-BA加速者风险峰值达5.65,合并高PhenoAge加速者达4.46。上述效应在腹主动脉瘤中较胸主动脉瘤更为显著。

研究结论

早期烟草暴露与生物年龄加速共存时显著提升主动脉瘤发病风险。本研究强调需制定早期烟草控制政策并针对生物衰老通路实施干预,以降低全生命周期的主动脉瘤疾病负担。

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)