首页 > 医疗资讯/ 正文

心房颤动(AF)是最常见的心律失常之一,传统诊断依赖于单次心电图(ECG)进行二元判断(“有”或“无”AF)。然而,这种静态诊断模式难以反映疾病的真实动态演变。近年来,AF负荷——即患者处于AF状态的时间比例——被提出作为衡量AF严重程度的关键量化指标,其与心血管不良事件风险密切相关。随着数字医疗和人工智能(AI)技术的发展,利用患者自测的短时ECG数据评估AF负荷已成为可能,但其在早期节律控制治疗中的预测价值及对心血管结局的调节作用仍不明确。

本研究基于大型多中心随机对照试验EAST-AFNET 4,采用监督学习与深度学习算法,对1178名AF患者在治疗第一年内自测的短时ECG进行自动节律分类,估算个体化AF负荷,并评估其对长期心血管事件的影响。

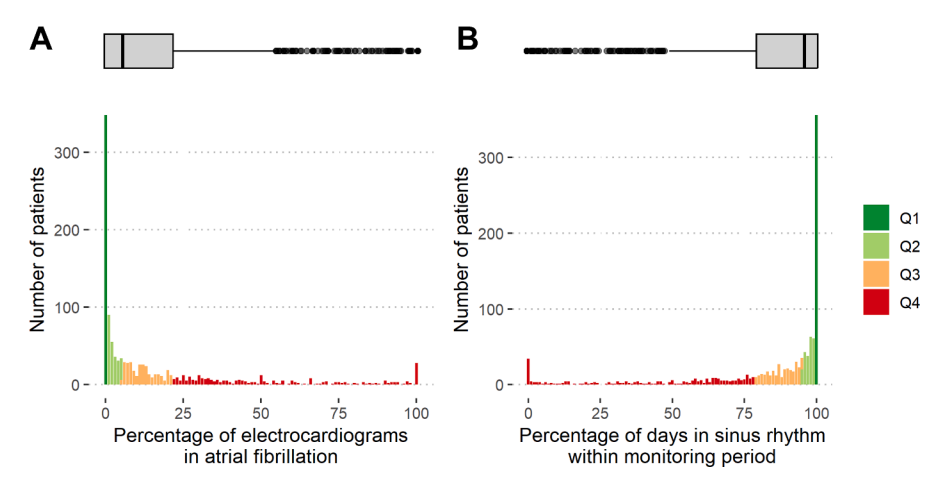

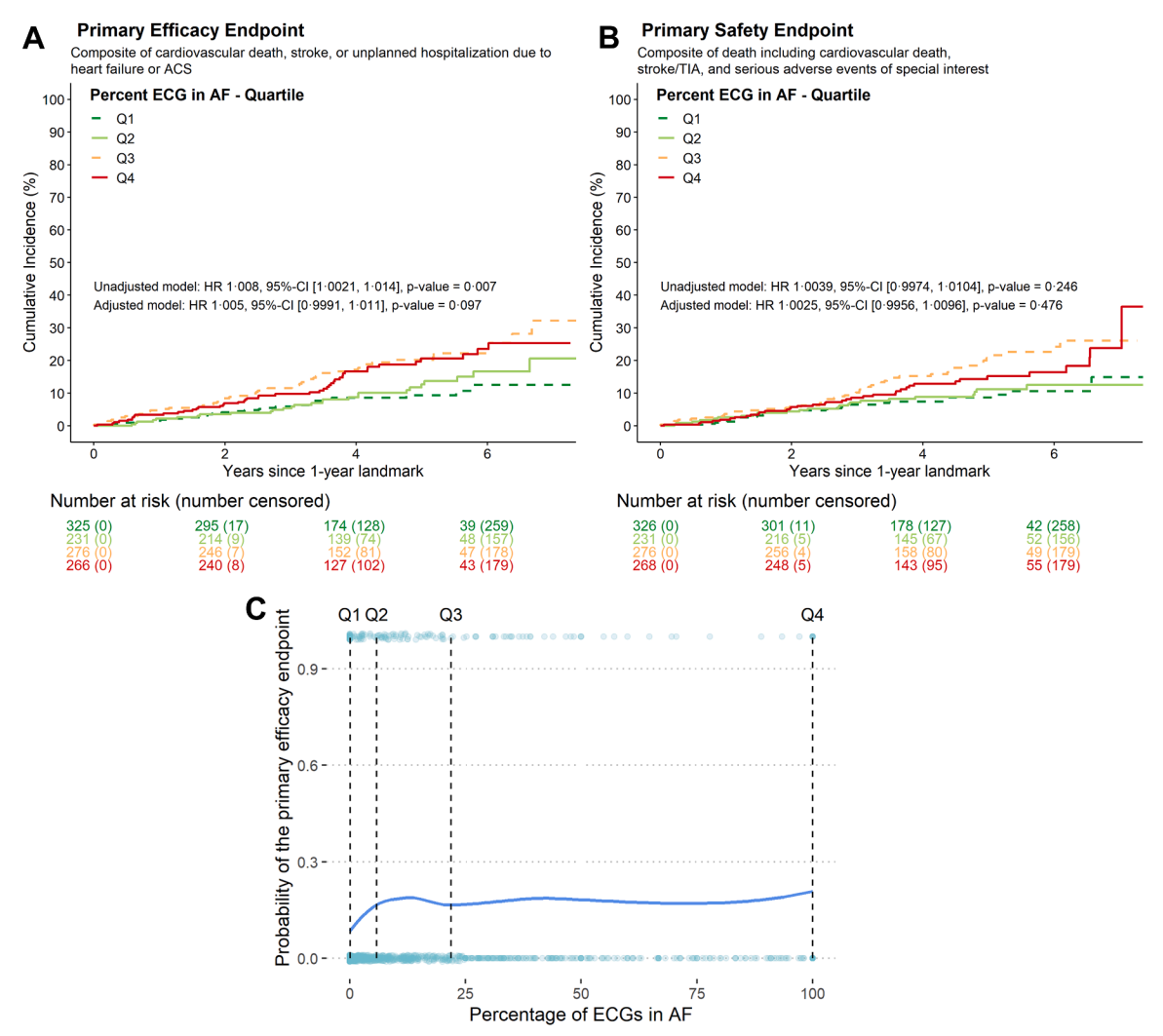

结果发现,在随访第一年中,患者的中位AF负荷为6%。按AF负荷四分位数(Q1–Q4)分组后,低负荷组(Q1和Q2)在随后4.1年内的主要心血管事件(包括心血管死亡、卒中、心力衰竭或急性冠脉综合征住院)发生率显著降低,分别为2.0和2.6/100患者-年。

图:第1年随访中,AF负荷(A)和窦性心律天数(B)在节律控制治疗中的分布情况

高负荷组(Q3和Q4)事件发生率显著升高,达约4.5/100患者-年,且与常规护理组风险相当,提示高AF负荷患者未从标准治疗中获得充分保护。敏感性分析通过插值法估算窦性心律天数,结果仍显示一致的剂量-反应关系,进一步验证了AF负荷的独立预后价值。

图:按AF负荷四分位数划分的Aalen-Johansen累积发生率曲线,用于主要疗效和安全性结果

研究者表示,既往AF管理多基于单次ECG诊断,将AF视为一种终身二元状态。最新共识已提出应将AF负荷纳入临床评估体系,并探索其作为节律控制疗效的潜在替代终点。本研究首次证明基于间断性患者自测ECG结合AI技术估算的AF负荷,能够有效调节早期节律控制治疗的心血管事件风险,支持其在临床实践中的整合应用。

专家组据此提出以下建议:

- 诊断与监测:推荐利用患者自测的短时ECG(如每周1–2次)结合AI算法,定期监测AF负荷,尤其适用于接受早期节律控制治疗的患者。

- 风险分层:以AF负荷四分位数为基础进行分层,低负荷患者预后良好,可作为治疗反应的量化指标。

- 治疗策略:鼓励在AF确诊后1年内启动节律控制策略,并根据AF负荷动态调整治疗方案,以实现负荷最小化。

- 随访管理:建议持续使用数字化工具监测AF负荷,将其作为评估治疗效果和指导个性化管理的核心参数。

- 特殊人群管理:对于AF负荷高且合并心力衰竭等共病的患者,需加强监测与干预,早期节律控制可能显著改善预后。

本研究标志着AF管理正从“二元诊断”向“动态负荷监测”范式转变。临床医生可通过AI辅助的远程ECG监测,精准评估患者的AF负担,指导个体化治疗决策,从而降低心血管事件风险。医疗系统应整合数字健康平台,构建以AF负荷为核心的远程监测与管理体系,提升长期管理质量。

然而,目前不同设备对AF负荷的定义、检测算法和数据标准尚未统一,亟需建立标准化框架和跨平台数据互操作性机制。此外,本研究为预先设定的假设生成性分析,未来仍需在更大规模、多族群人群中验证AF负荷作为临床决策工具的有效性与成本效益。

原始出处

Stef Zeemering,a,r Katrin Borof,b,r Ulrich Schotten.Estimated atrial fibrillation burden on early rhythm-control and cardiovascular events in the EAST-AFNET 4 trial.eClinicalMedicine 2025;103457.https://doi.org/10. 1016/j.eclinm.2025.103457

本文相关学术信息由梅斯医学提供,基于自主研发的人工智能学术机器人完成翻译后邀请临床医师进行再次校对。如有内容上的不准确请留言给我们。

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)