首页 > 医疗资讯/ 正文

在全球医疗健康领域,罕见病因其低发病率和复杂的临床表现一直面临着研究困境。根据欧洲标准,罕见病定义为患病率低于两千分之一的疾病,世界卫生组织已识别超过七千种此类疾病,累计影响全球约百分之七人口的身心功能。这些疾病虽病因各异,但多数具有慢性、遗传性特征,常涉及多系统损害且缺乏有效治疗手段。由于确诊难度大、确诊周期长,患者往往长期处于功能受损状态,其生活质量受到严重制约。近二十年来,随着对罕见病认识的深化,研究者逐渐意识到需要超越传统医学视角,从更全面的维度评估患者的生活质量,这既是为了深入理解疾病影响,也是为相关政策制定提供依据。现有关于罕见病患者生活质量的研究存在明显局限性。大多数研究聚焦于健康相关生活质量这一狭窄概念,使用欧洲五维健康量表等通用工具进行评估,但这些工具在罕见病群体中的应用效度存疑。更值得注意的是,针对伴有智力残疾的罕见病患者群体的研究尤为匮乏。这类患者常面临语言和认知功能的多重障碍,却鲜有研究系统探讨其生活质量的构成要素及影响因素。本研究突破传统医学模型的局限,采用生活质量支持模型的框架,将生活质量视为涵盖个人全面发展与社会参与的综合概念,为理解这一特殊群体的生活状况开辟了新路径。

为深入探究该群体的生活质量状况,研究团队采用严谨的实证研究方法。研究对象为114名4至21岁的西班牙罕见病与智力残疾患者,均在接受教育、社会或健康服务。样本中重度智力残疾者占47%,广泛支持需求者达52%,高度依赖者占61%,最具代表性的脆性X综合征占18%,超过四分之三的患者伴有身体残疾或癫痫等共病。研究采用经过充分验证的儿童生活量表作为评估工具,该量表包含96个项目,涵盖身体健康、物质福利、情感健康、人际关系、社会包容、权利、个人发展和自我决定八个核心领域,具有优良的信度与效度指标。数据收集过程体现多中心协作特点。研究团队通过系统性的组织联络和标准化评估程序,确保数据采集的规范性与一致性。所有参与机构均获得详细评估协议,研究团队提供全程技术支持。特别值得关注的是,评估者主要为与患者长期接触的专业人员(71%)和家属(29),其中56%的评估需要多方咨询完成,这种多视角评估方式增强了数据的全面性。数据分析采用多元统计方法,在控制变量交互影响的基础上,通过相关分析和回归模型深入探索各因素与生活质量的关系。

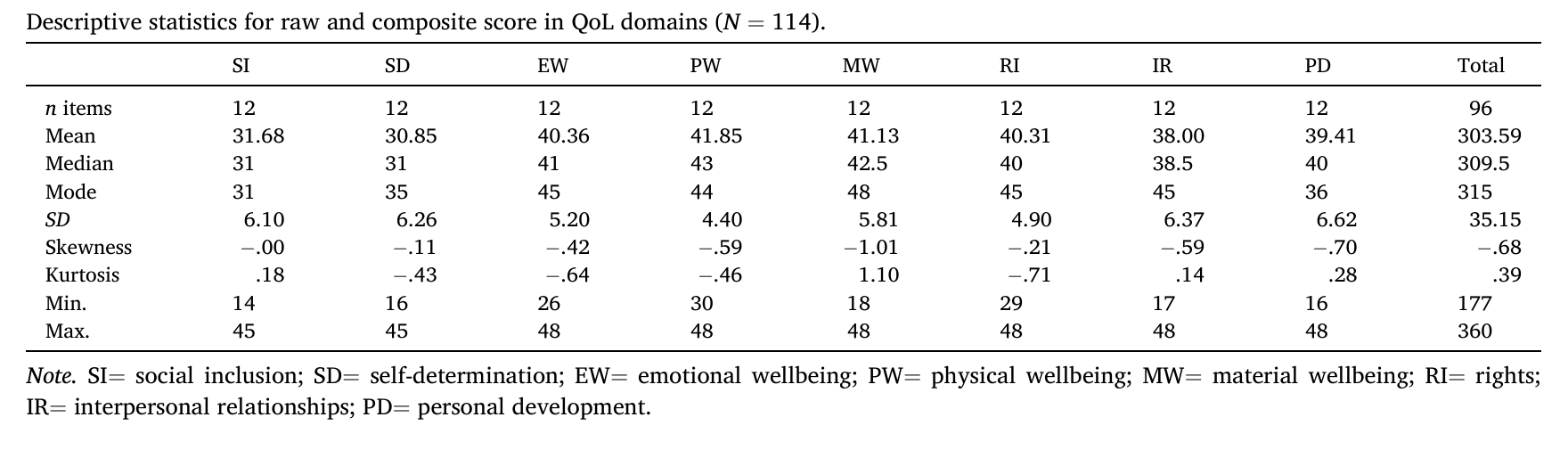

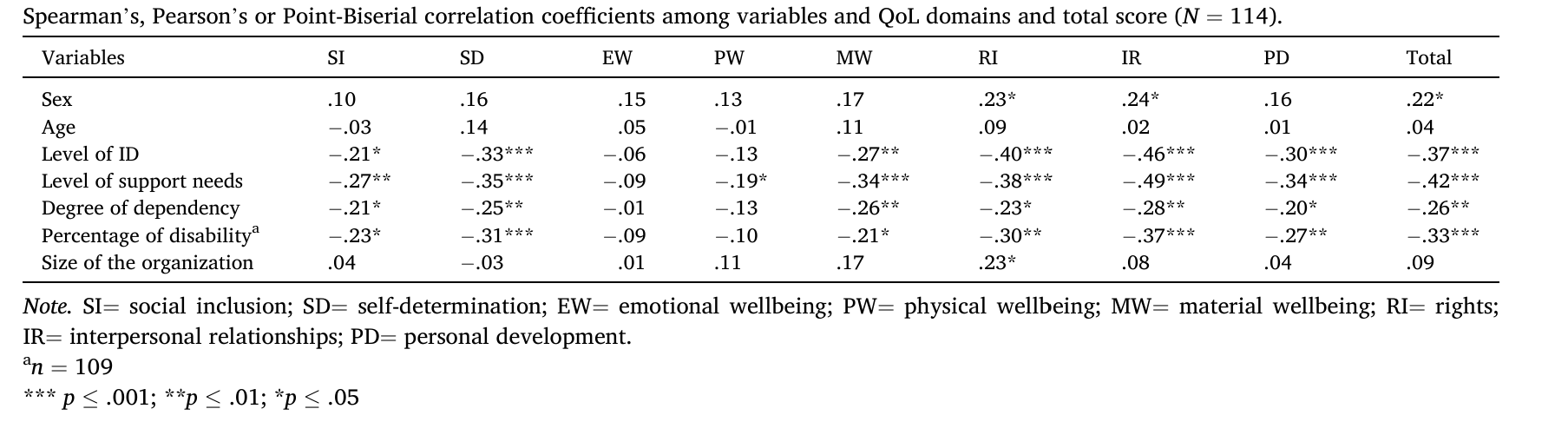

研究结果呈现出该群体生活质量的复杂图景。在总体生活质量方面,量表总分均值(303.59)显著高于理论中值(192),显示整体状况趋于积极。但分领域考察则发现明显差异:身体健康(41.85)和物质福利(41.13)得分最高,而社会包容(31.68)与自我决定(30.85)领域表现最为薄弱。这种分布模式揭示了当前支持体系的侧重方向——生理需求得到较好满足,但社会性发展和自主权培养仍存在明显不足。通过相关性分析发现,性别因素与权利、人际关系领域呈正相关,男性患者在这两个维度得分较高。支持需求水平与除社会包容外所有领域均呈负相关,其中与人际关系的关联最为显著(r=-0.49)。智力残疾程度与多个领域得分负相关,而组织规模仅与权利领域呈现正相关。特别值得注意的是,情感健康领域未与任何研究变量形成显著关联,这提示情感福祉可能受其他未测量因素影响。多元回归分析进一步揭示了变量间的复杂关系。在控制其他因素后,支持需求水平仍对人际关系领域保持最强预测力(β=-0.45)。残疾百分比与个人发展呈负相关,而组织规模对权利领域的正向预测作用得到确认。值得深思的是,智力残疾程度和依赖程度在单独分析时显示显著相关性,但在多元模型中预测作用消失,这表明其影响可能通过其他变量中介实现。所有模型的方差膨胀因子均在可接受范围,确保结果可靠性。针对评估过程中56%的问卷需要咨询他人的情况,研究特别进行了协方差分析。结果显示咨询行为未对评分产生系统性偏差,这增强了研究结果的稳定性。此外,通过异常值检验和正态分布验证,研究确认数据质量满足统计分析要求。

表1 生活质量领域原始和组合得分的描述性统计

研究结论勾勒出该群体生活质量的全景图像。较高的生理和物质领域得分反映了医疗保健和基础福利保障的有效性,而社会包容和自我决定领域的薄弱则暴露了支持体系的深层问题。这种现象可能源于当前服务模式仍偏重生理需求满足,未能充分重视患者的社参与和自主权发展。研究发现的支持需求水平的关键预测作用提示,未来干预措施应特别关注高支持需求群体,通过辅助技术、个性化支持计划等策略提升其生活质量。性别差异的发现值得深入探讨。女性患者在权利和人际关系领域的较低得分可能反映了残疾与性别因素的交织影响,这要求服务提供者具备性别敏感度,在支持计划中充分考虑不同性别的特殊需求。组织规模的积极影响虽然有限,但表明资源可及性对权利保障的重要性,这为优化服务资源配置提供了依据。研究的实践意义体现在多个层面。对于服务机构,应推动从生理照护向社会心理支持拓展的服务转型,特别要加强社会融入和自主决策能力的培养。对于政策制定者,需关注支持资源的公平分配,确保小型服务机构也能获得足够资源。对于研究者,未来需要开发更适合严重残疾患者的主观生活质量测量方法,并开展跨文化比较研究。

表2 变量与生活质量领域及总分的相关系数

本研究的价值在于首次系统描绘了罕见病与智力残疾双重挑战下青少年群体的生活质量剖面,并识别出关键影响因素。这些发现既指出了当前支持体系的成就,也揭示了亟待改进的领域,为推进以人为本的支持服务提供了实证基础。未来研究可通过延长观察周期、扩大样本代表性、引入患者主观视角等路径,进一步深化对这一特殊群体生活质量的理解,最终推动支持服务的精准化和人性化发展。

原始出处:

Morán, M. L., Monsalve, A., Fontanil, Y., Bacherini, A., Balboni, G., & Gómez, L. E. (2025). Quality of life outcomes and predictors for youth with intellectual disability and rare diseases. Research in Developmental Disabilities, 164, 105071. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2025.105071

本文相关学术信息由梅斯医学提供,基于自主研发的人工智能学术机器人完成翻译后邀请临床医师进行再次校对。如有内容上的不准确请留言给我们。

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)