首页 > 医疗资讯/ 正文

2025年9月底,南方科技大学医学院药理学系、稳态医学研究院冯宇亮教授课题组与牛津大学Siim Pauklin教授团队联合,在Nature Communications杂志上在线发表了两篇研究成果。这两项研究不仅深化了我们对心血管疾病“共病”现象及其随年龄增长的风险上升的理解,更通过精准的遗传学分析,推动心血管医学朝着更加精准和预防性方向发展。

研究成果一:主要心血管疾病之间的共享遗传机制

2025年9月25日,冯宇亮教授课题组与牛津大学的Siim Pauklin教授团队在Nature Communications在线发表了题为“Shared genetic architecture contributes to risk of major cardiovascular diseases”的研究论文。该研究利用最新的全基因组关联汇总数据,系统探讨了六种主要心血管疾病(房颤、冠心病、静脉血栓、心力衰竭、外周动脉疾病和卒中)之间的共享遗传结构及机制。

心血管疾病(CVDs)是全球范围内导致死亡和长期残疾的首要原因,尽管这些疾病的临床表型各异,流行病学研究却表明,心血管疾病患者的一级亲属罹患其他类型心血管疾病的风险显著增高。这一现象提示心血管疾病可能存在共同的遗传易感机制。

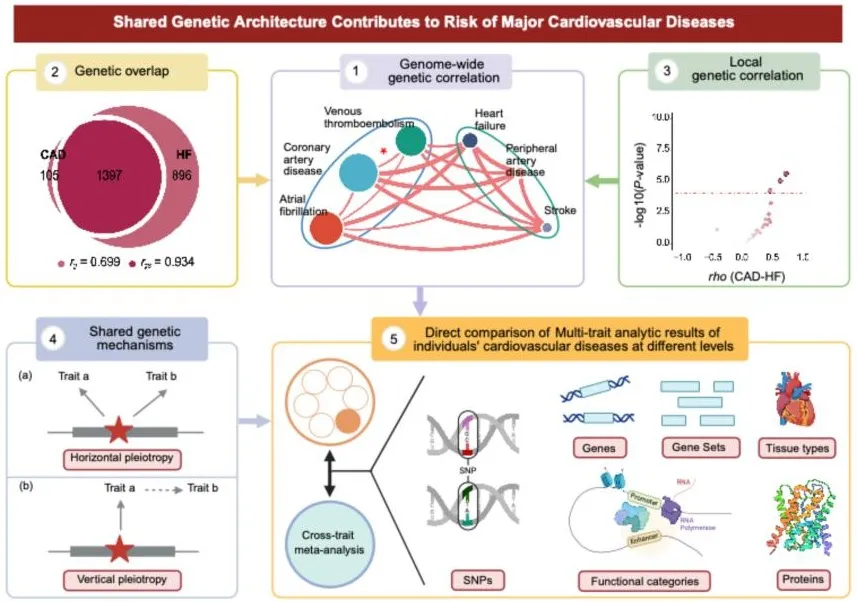

图1. 分析示意图

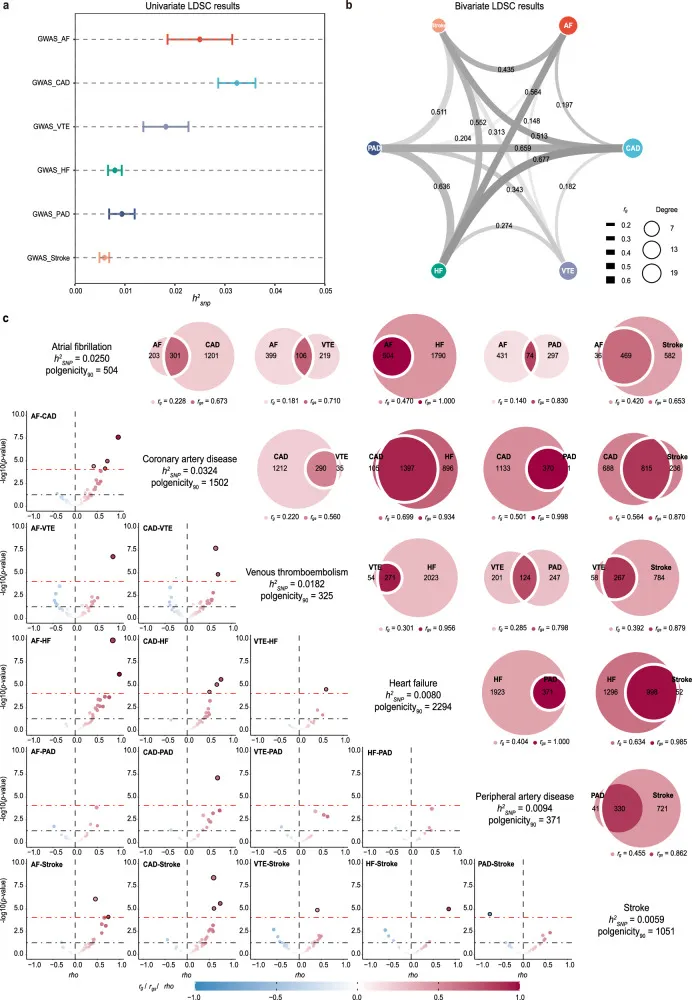

研究团队通过整合来自欧洲血统人群的六种主要心血管疾病的GWAS汇总数据,采用多性状联合分析(MTAG)和多种前沿遗传分析方法(如LDSC、MiXeR、LAVA等),揭示了这些疾病之间显著的遗传重叠。研究发现,这六种心血管疾病之间确实存在广泛且强烈的遗传共享架构,并且,绝大多数的遗传重叠并非由直接的因果路径所驱动,而是由广泛的水平多效性(horizontal pleiotropy)效应所致,即同一遗传变异通过不同的途径独立影响多种疾病表型。

图2. 六种心血管疾病的全基因组和局部遗传相关性及遗传重叠

通过孟德尔随机化(MR)分析,研究者进一步发现,只有冠心病与心力衰竭之间存在潜在的因果关联,而其他CVD间的遗传共享主要来源于多效性效应,而非直接的因果关系。这一发现显著提升了我们对心血管疾病遗传背景的理解,表明心血管疾病共病现象的发生并非由单一病因所致,而是多种遗传因素共同作用的结果。

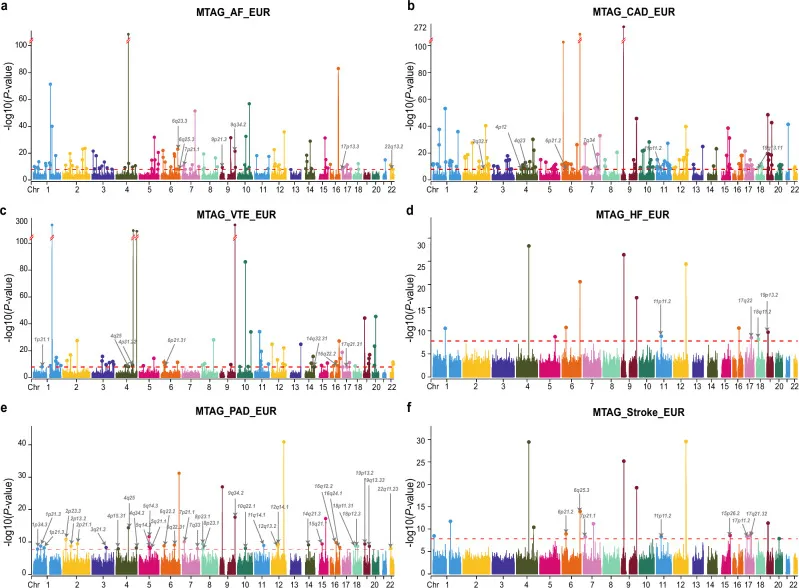

为了进一步挖掘水平多效性位点,研究团队通过MTAG对六种心血管疾病进行了联合分析,成功鉴定了多个新的风险基因座。SNP水平的分析结果显示,约10.88%的lead SNPs同时关联两种或以上的心血管疾病,这一发现强有力地支持了水平多效性效应在心血管疾病谱系中的普遍性。通过基于HyPrColoc的多性状共定位分析,研究者进一步识别出了12个具有广泛多效性的核心基因座,这些区域可能在调控心血管系统稳态中发挥枢纽作用。

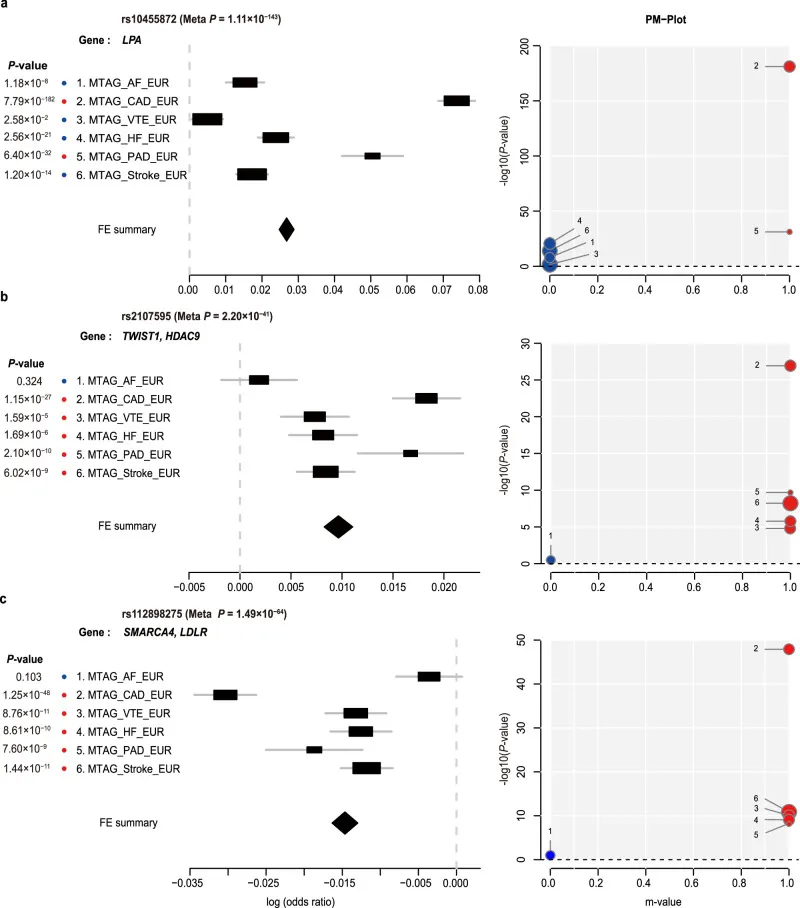

图3. 基于超过120万个体的多性状荟萃分析结果

在基因与通路层面,研究还通过基因水平的关联分析(如MAGMA、LAVA等),识别出多个跨疾病共享的风险基因,除了已知的LPA、IL6R和SMAD7外,还发现了一些新的候选基因。功能富集分析显示,这些共享基因显著富集于循环系统发育、血管生成、平滑肌细胞功能及炎症反应等关键生物学过程,进一步表明心血管疾病可能起源于早期发育程序的遗传调控异常。

图4. 与所有六种心血管疾病相关的三个最具多效性的基因位点

为了解共享遗传信号在不同组织和细胞中的作用,研究团队整合了GTEx转录组数据,开展了组织特异性表达富集与调控元件分析。结果表明,心脏、主动脉、冠状动脉及血管内皮细胞、平滑肌细胞是多效性遗传效应的主要作用场所,这与通路分析结果高度一致。

最后,基于这些共享基因和通路特征,研究团队还评估了现有药物对多种心血管疾病的潜在干预价值。分析结果表明,靶向LPA、IL6R和PCSK9等关键多效性基因的疗法(如PCSK9抑制剂)在多个心血管疾病中均表现出良好的遗传支持,提示其具有广谱的心血管保护潜力。

南方科技大学医学院药理学系冯宇亮副教授(研究员)、牛津大学Sim Pauklin教授等为该论文的共同通讯作者。南方科技大学博士研究生乔军为该论文的唯一第一作者。南方科技大学医学院及稳态医学研究院为该论文的第一单位和通讯单位。该项目得到了国家自然科学基金优秀青年科学基金(海外)、广东省杰出青年、深圳市面上等项目资助以及南方科技大学科学与工程计算中心支持。

研究二:衰老和心血管疾病之间的共享遗传机制

2025年9月30日,冯宇亮教授课题组与牛津大学Siim Pauklin教授团队合作,发表了另一篇题为“Contribution of leukocyte telomere length to cardiovascular disease onset from genome-wide cross-trait analysis”的研究论文。该研究首次从全基因组层面系统揭示了白细胞端粒长度(LTL)与六种主要心血管疾病之间的共享遗传机制,并精准定位了关键的多效性位点和因果基因,为理解“衰老时钟”如何驱动心血管疾病提供了坚实的遗传学证据。

端粒,作为细胞的“生命时钟”,位于染色体末端,随着细胞分裂逐渐缩短。当端粒长度降至临界值时,细胞进入衰老或凋亡状态。由于端粒长度与衰老密切相关,短端粒被认为是生物衰老的重要标志之一,且端粒较短的个体通常面临更高的心血管疾病风险。然而,端粒缩短与心血管疾病之间的关系究竟是衰老过程的被动反映,还是二者共享着共同的遗传根源,长期以来一直悬而未决。

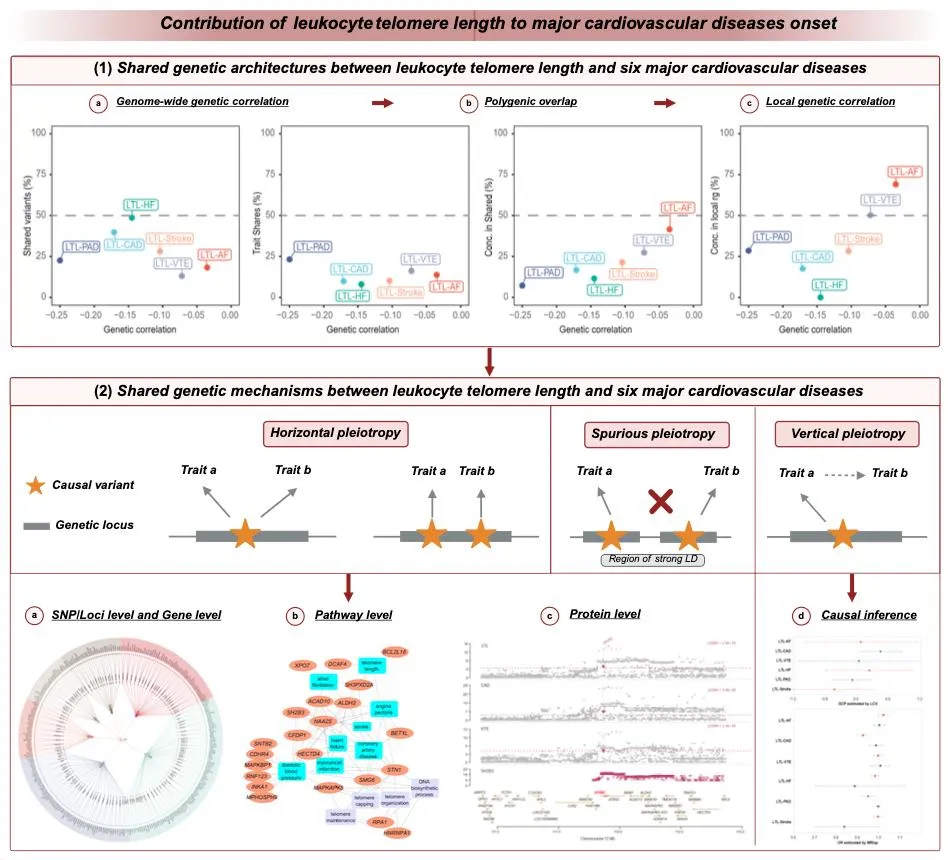

图1. 分析示意图

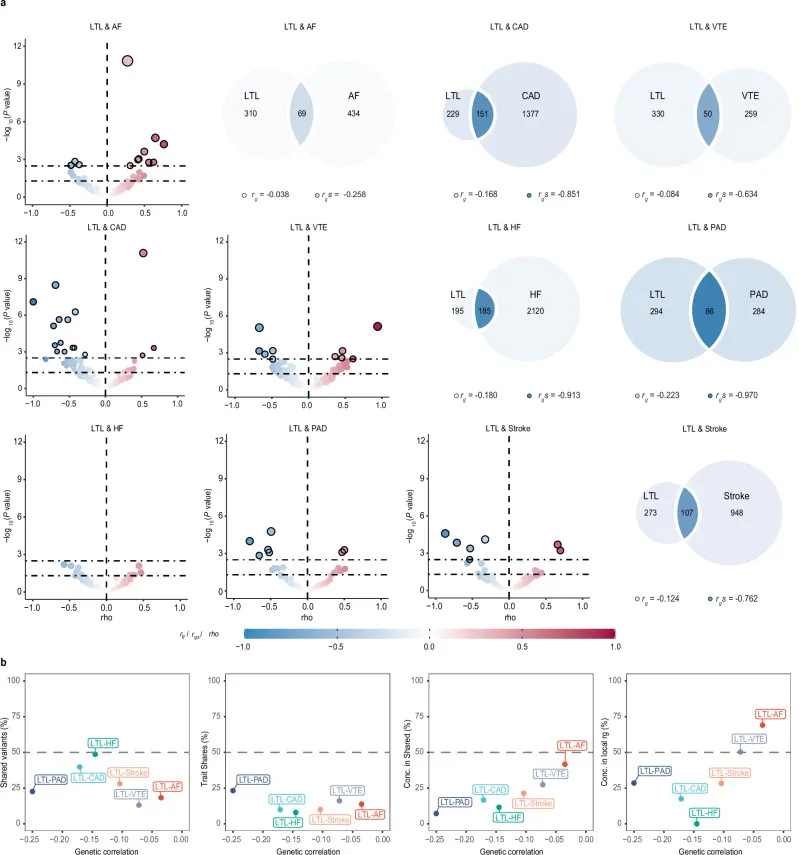

为了解决这一问题,研究团队整合了大量的GWAS汇总数据,探索了LTL与六种主要心血管疾病(心房颤动、冠心病、静脉血栓、心力衰竭、外周动脉疾病和卒中)之间的遗传关联。研究发现,LTL与这些心血管疾病之间存在广泛的多基因重叠,数百个遗传变异同时影响端粒维持与心血管健康,提示这两者并非简单的因果关系,而是由共同的遗传架构共同调控的复杂网络。

图2. 白细胞端粒长度与六种主要心血管疾病之间的遗传重叠超出了全基因组遗传相关性

通过精细映射与共定位分析,研究团队成功识别了248个具有多效性效应的基因位点,其中22个位点被确认为LTL与心血管疾病关联的“共同因果变异”。这些基因参与了代谢调控、细胞应激反应、血管稳态和免疫调节等过程,在多个心血管疾病表型中起到了重要作用。

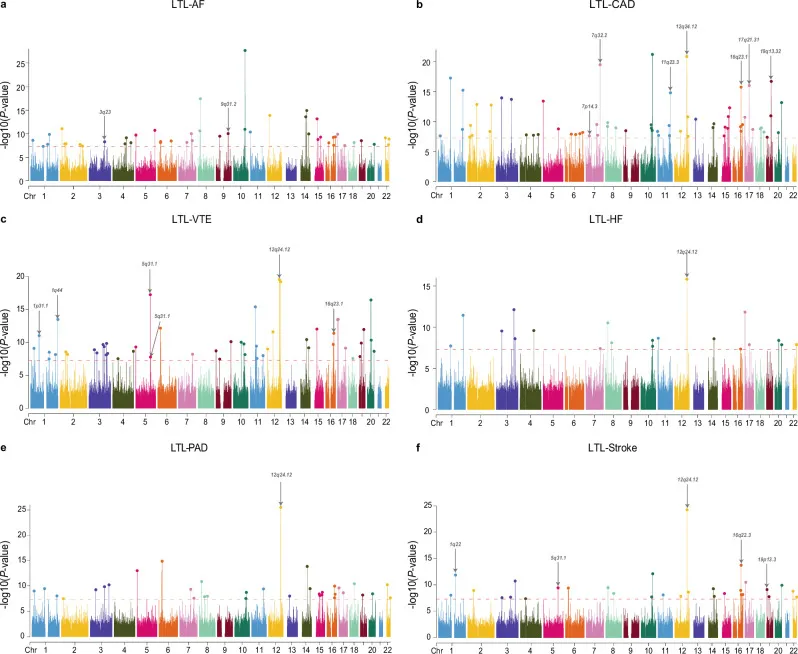

图3. 白细胞端粒长度与六种主要心血管疾病的PLACO结果的曼哈顿图

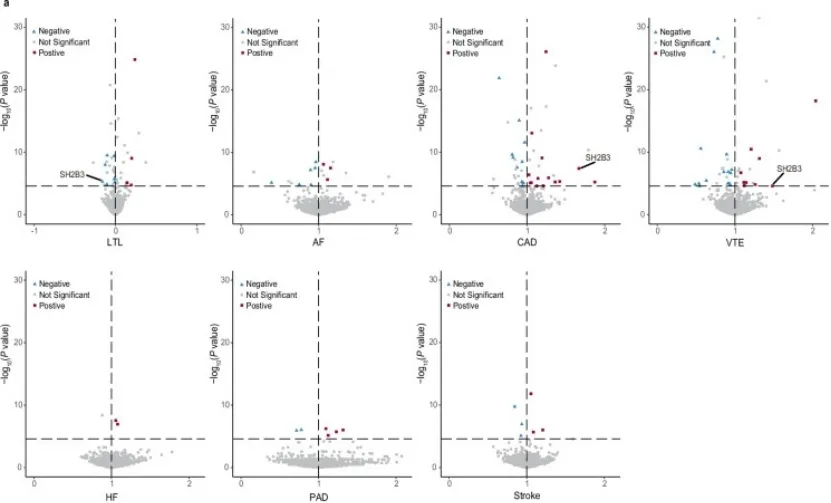

尤为引人注目的是,研究通过整合蛋白质数量性状位点(pQTL)数据,发现SH2B3基因作为潜在治疗靶点的巨大潜力。SH2B3基因编码一种调控JAK-STAT信号通路的关键适配蛋白,在炎症反应、血小板活化和内皮功能中发挥核心作用。携带特定变异的个体不仅端粒较短,还面临更高的动脉粥样硬化与血栓风险,提示SH2B3可能是连接“细胞衰老”与“血管病变”的关键分子枢纽。

图4. 基于汇总数据的孟德尔随机化分析结果

南方科技大学医学院药理学系冯宇亮副教授(研究员)、牛津大学Sim Pauklin教授等为该论文的共同通讯作者。南方科技大学博士研究生乔军、山西医科大学硕士研究生王茜和赵宇慧为该论文的第一作者。南方科技大学医学院及稳态医学研究院为该论文的第一单位和通讯单位。该项目得到了国家自然科学基金优秀青年科学基金(海外)、广东省杰出青年、深圳市面上等项目资助以及南方科技大学科学与工程计算中心支持。

以上这两项研究首次系统地揭示了心血管疾病之间复杂的共享遗传机制,强调了水平多效性在心血管疾病中的核心作用,并深入挖掘了端粒长度与心血管疾病之间的遗传关联。研究结果不仅深化了我们对心血管疾病共病机制的理解,也为开发更为精准的心血管疾病预防与治疗策略提供了全新的遗传学依据。

原文链接:

https://doi.org/10.1038/s41467-025-62419-0

https://doi.org/10.1038/s41467-025-63707-5

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)